朱耷的山水画,意境荒索冷寂,是他孤愤内心和倔强的个性反映

夏绍毅

一、朱耷山水画远宗董巨,近师董其昌兼取黄公望、倪瓒、米芾。

专栏 \u4e2d\u56fd\u4f20\u7edf\u5c71\u6c34\u753b\u5fc3\u8def\u63a2\u5bc6 作者:\u5c71\u6c34\u5f18\u6bc5xsy107 199币 6人已购 查看

在山水画创作中,他宗法董其昌,兼取黄公望、倪瓒、米芾,融黄一峰之“痴”、倪云林之“迂”和米元章之“颠”于一炉,山水多取材荒山剩水,渺无人烟;树木歪斜,枯枝败叶,意境荒索冷寂,但又于苍远境界中透出雄健简朴之气,反映了他孤愤的内心世界和倔强的个性。

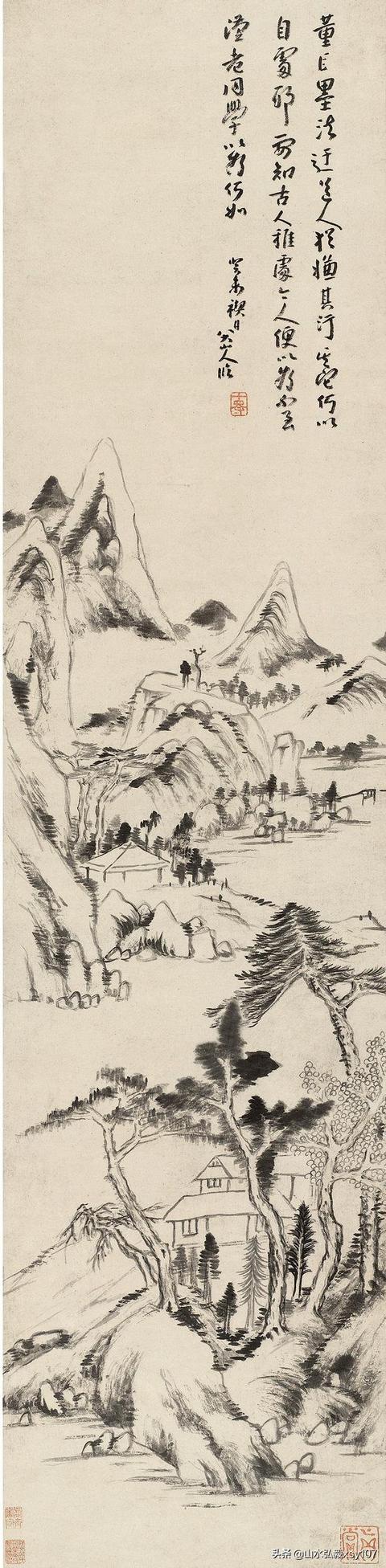

八大山人(清初四僧)《仿倪云林山水》

二、朱耷山水画笔情恣纵,苍劲圆秀,逸气横生,可以说是前无古人,后无来者。

朱耷的山水画,笔情恣纵,不构成法,苍劲圆秀,逸气横生,章法不求完整而得完整。他的一山一水、一草一木不在于斤斤计较,而着眼于置陈布势。朱耷用墨极为得法,深有体会,干擦而能滋润明洁——这绝对是一个创造,可以说是前无古人,后无来者。

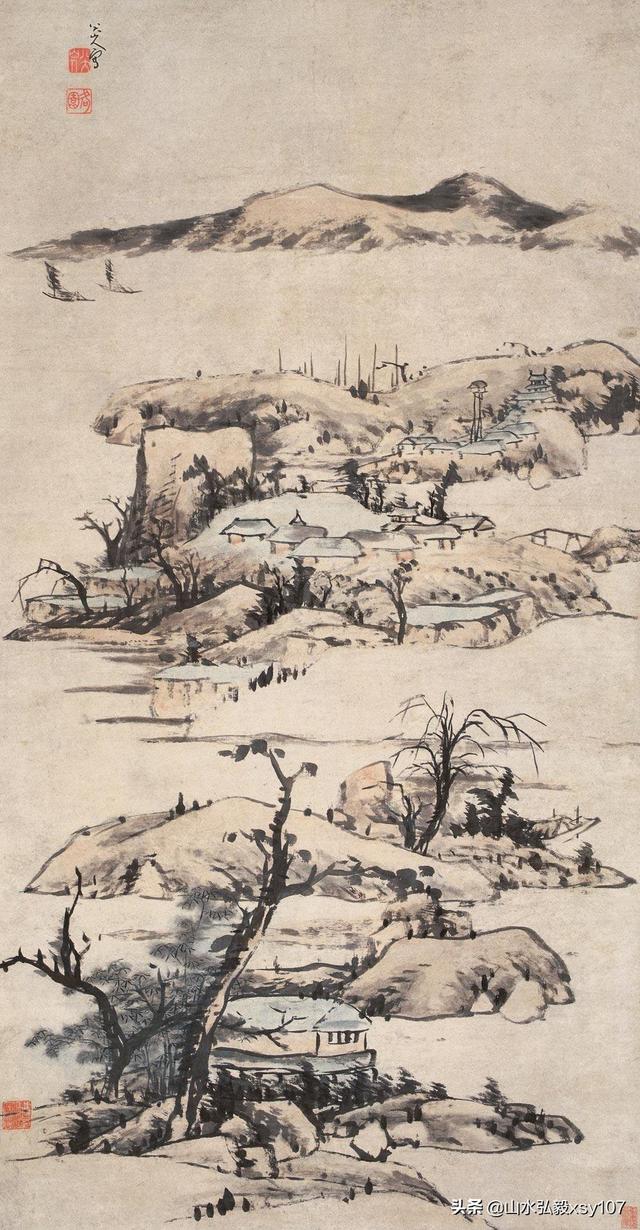

八大山人(清初四僧)《仿董巨山水》

他把倪云林的简约疏宕,王蒙的清润华滋,推向一个更纯净更酣畅的高度。在疏密安排方面,在大疏中有小密,大密中有小疏,空白处补以意,无墨处求以画,虚实之间,相生相发。而他的严谨,则不只体现画面总的气势和分章布白中,一点一画旨在摅其心意,惨淡经营,均可畅其意而达其形。极淡之墨处见深厚和韵致,极浓之墨处见浓情和灵动,达到生命状态以笔墨迹化的佳境。

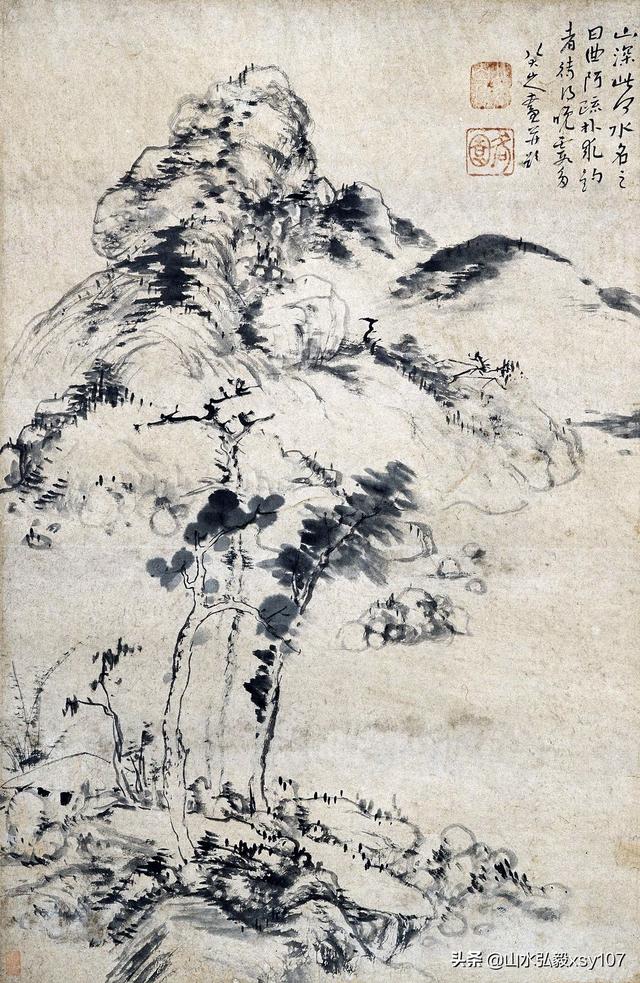

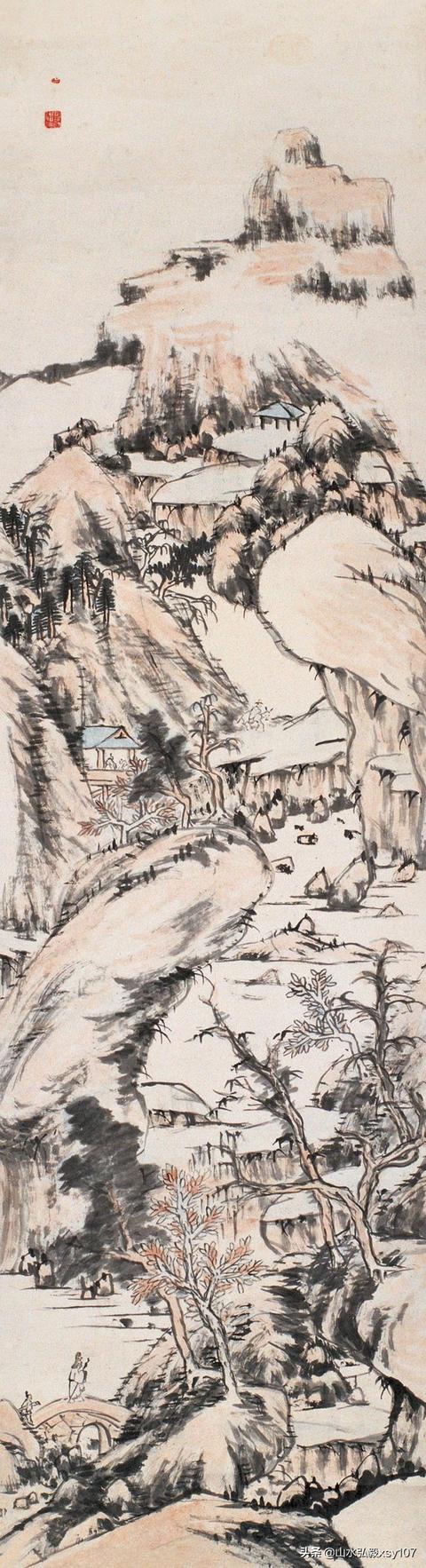

清 八大山人 山居图

朱耷的构图多“截枝式”,形象往往怪异,基本不顾法度,信笔狂涂,已形成了他的一大特色。在构图上,朱耷的不少作品均取较低的“平远”章法,却又一反“平远”的习惯,把前景乃至中景的树木画得十分高大,且让远景之山同样耸立画中,使前、中、远景之山水、树木搅在一起,远近形象的叠合而使空间感逐渐减弱乃至消失。

八大山人(清初四僧)《古木幽亭》

同时,朱耷在笔墨浓淡上也并不因为远近阴阳之变化而变化,或者远近浓淡相似,或者近淡而远浓;或者近、远浓而中景反淡,从而混淆了视觉空间感。

清 八大山人 山水

三、结语。

朱耷的艺术格调是前无古人的,他的绘画以不能再少的笔墨、不同凡响的构图来表达自己丰富的思想感情,这恐怕是绘画的最高境界。有人说,1693-1699年之间,在他生命结束前的一段时间里,朱耷完成了不少最受推崇的山水作品,都是他山水画艺术大器晚成的杰作,其实,朱耷在中年时期,就创造出了前所未有的形式和笔法表达自己对国家江山的理解,用山水画特有载体和苍朴率远风格表现对明时国和家的挚爱和留恋。难怪有人说朱耷的山水画是残山剩水,地老天荒,完全是由他的爱国秉性和空灵心情形成的。朱耷通过极为简洁古拙的手法,因心造境,给人以无限的想象空间。

,可欣赏,初学者不宜临习,八大不是画山水,而是心境的孤寂,,转发了,转发了,转发了

评论(0)