三、翁方纲、程晋芳曾有抵牾

何绍基以廉值收得翁稿,自然欣喜若狂,特嘱友人题咏。黄钊细细阅过诗稿,将诗中内容大致叙述一番后,又着重提到诗稿中翁方纲自警之语,以及稿中所夹一段书林公案。前引黄钊赋诗中小注极多,其中“五弊已去归康庄”处,全文抄录“卷前自警”一段;“诗谱纪略同精详”处注云:“子贞复从厂市购得苏斋手书诗谱纪略小折,自东坡生年起,讫查初白卒年止,纪历朝人物生平如史例。”今翁方纲手抄诗谱纪略未知流落何方,而尤为重要者,乃是“鱼门萚石游最密,岂有抵牾存参商”一句,此句注云:“稿中粘有程鱼门、钱萚石书札,语似与鱼门有所龃龉,而萚石为之排解而始释者。”

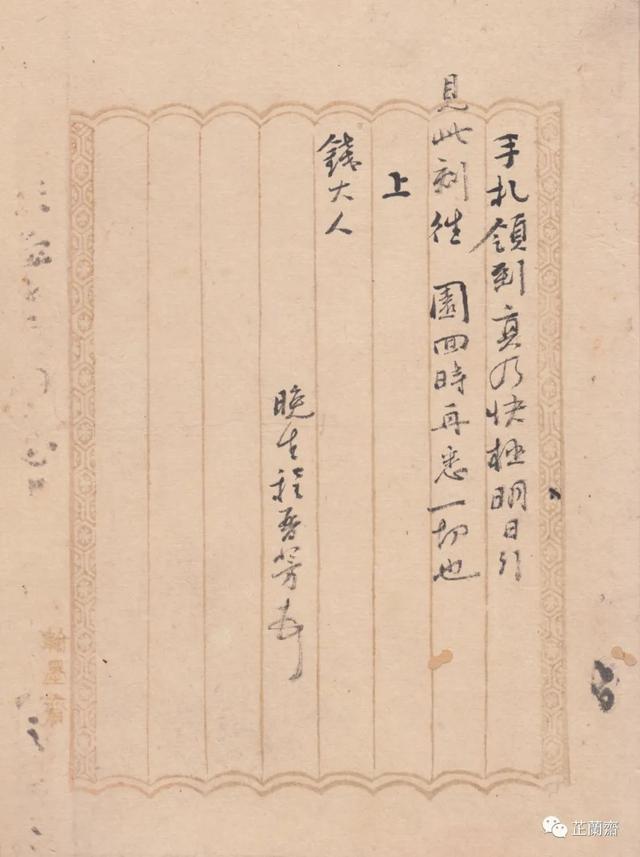

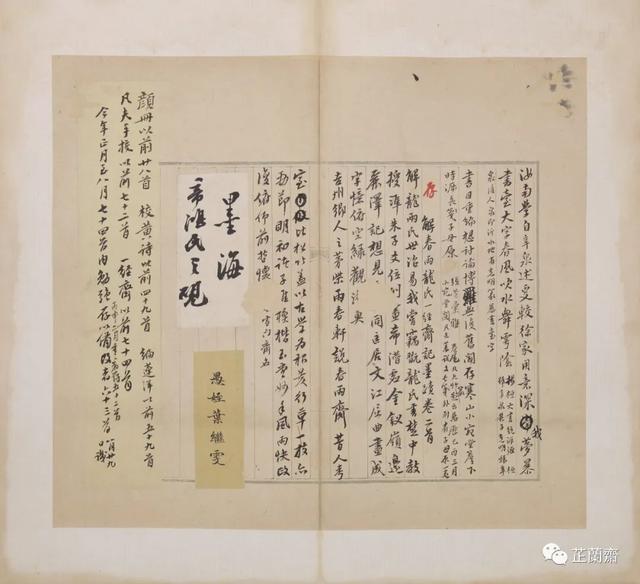

程晋芳

程鱼门乃指程晋芳(1718-1784),初名志钥,又名廷,字鱼门,束发时,因读蕺山刘念台《人谱》,辄心慕之,故号蕺园,安徽歙县人。乾隆二十八年(1763)高宗南巡,献赋行在,召试拔为第一名,赐中书舍人。乾隆三十六年(1771)进士,改吏部文选司主事,四库馆开后,荐充总目协勘官,后擢编修,有《勉行堂文集》。程晋芳尝赋《曝书》诗:“鹿鹿从制科,计与读书左。牙签三万轴,尽遗高阁锁。”可见亦为藏书家。《勉行堂文集》收有《桂宧藏书序》,《序》称:“余年十三四岁,即好求异书,家所故藏凡五千六百余卷,有室在东偏,上下小楼六间,庭前杂栽桂树,名之曰‘桂宧’,四方文士来者,觞咏其中,得一书则置楼中,题识装潢,怡然得意。吾友秀水李情田知余所好,往往自其乡挟善本来,且购且钞,积三十年而有书三万余卷。其后家益贫,不获己,则以书偿宿负,减三分之一。自来京师十年,坊肆间遇有异书,辄典衣以购,亦知玩物丧志之无益,而弗能革也。”

程晋芳与翁方纲同在四馆库为役,又同有藏书之好,日常往来颇密,时人诗文中亦多有记两人交游宴饮唱和之作,二人诗文集中亦频见彼此名号,而寒斋所得此残稿中,“鱼门”二字更是每隔数页即可一见。今日所见史料中,翁方纲与程晋芳两人交谊亲厚,唱和无间,绝无黄钊诗词中所谓“龃龉”尴尬之事,然此稿中所夹书札,却可证当年两人确曾有事端。

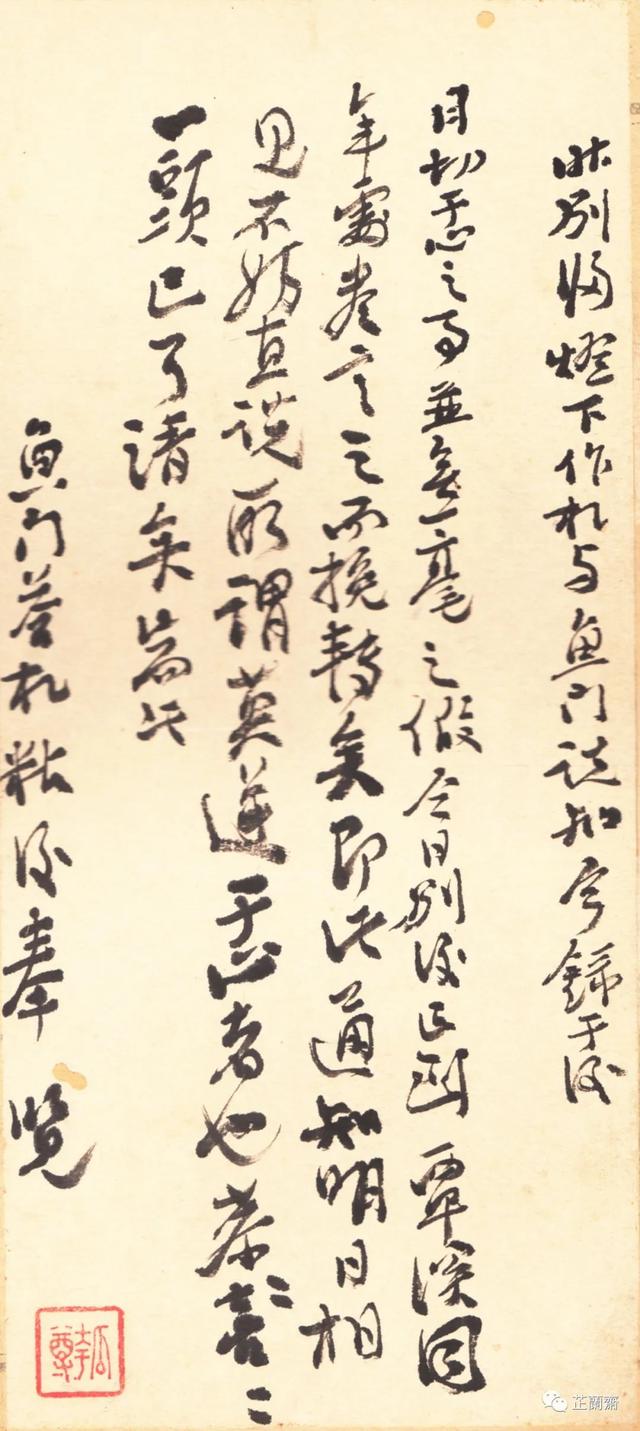

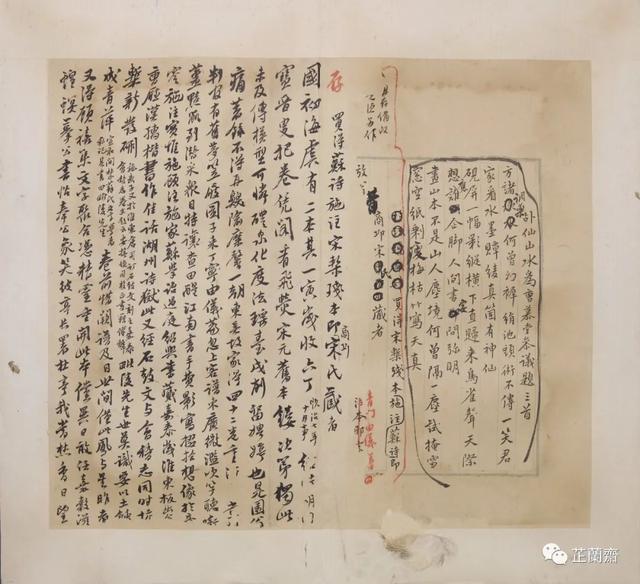

程晋芳致钱载手札

诗稿所夹书札计有三通,分别为程晋芳致钱载短札一通,钱载致翁方纲札两通。程晋芳手札颇短,全文仅二十余字:

手札领到,真乃快极。明日引见,此刻往园,回时再悉一切也。

钱载第一札内容为:“昨别归,灯下作札与鱼门说知,今录于后:日切于心之事,并无一毫之假。今日别后,已到覃溪同年处,尽言之而挽转矣。即此通知。明日相见,不妨直说,所谓莫逆于心者也。恭喜恭喜,一头已了清矣。耑此。鱼门答札粘后奉览。”此札末钤“瓠尊”朱方。

钱载致翁方纲手札之一

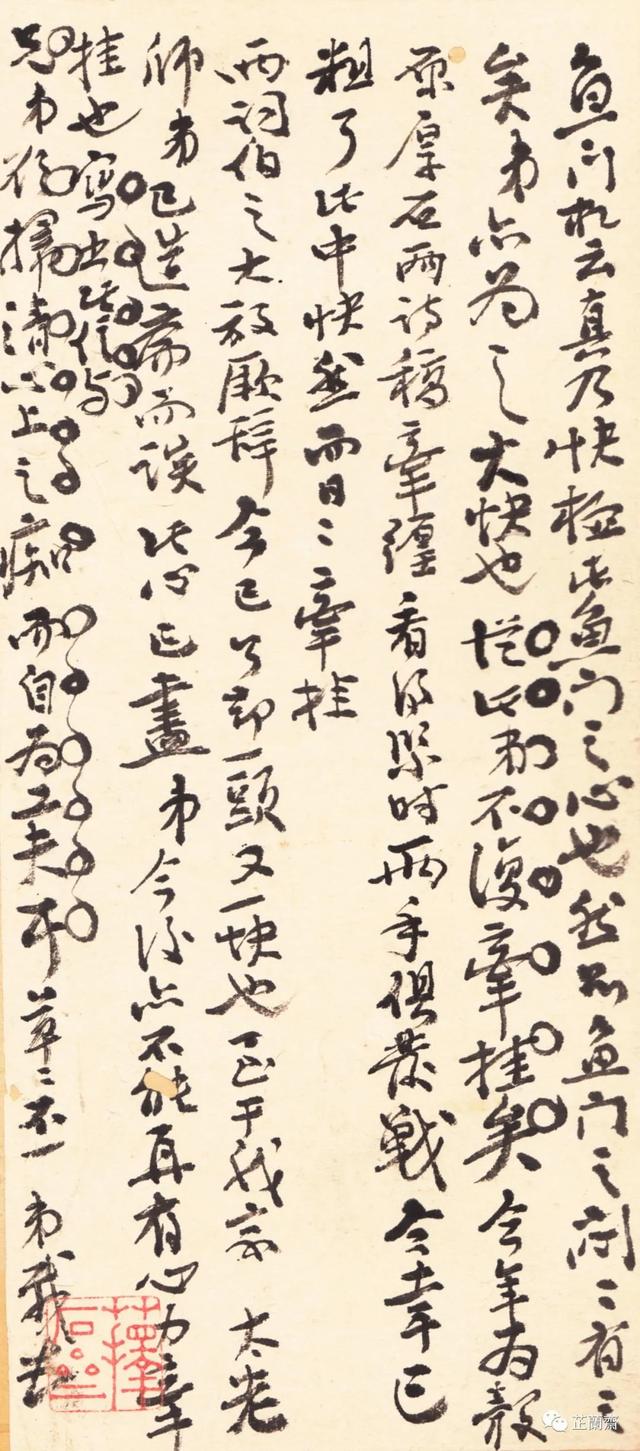

第二札全文为:“鱼门札云‘真乃快极’,此鱼门之心也,然则鱼门之闷闷有之矣,弟亦为之大快也。从此弟不复牵挂矣。今年为谷原、厚石两诗稿牵缠,看得紧时,两手俱发战。今幸已粗了,此中快然。而日日牵挂两词伯之大放厥辞,今已了却一头,又一快也。至于我家太老师,弟已造斋而谈,此心已尽,弟今后亦不能再有心力牵挂也。写出此信与兄,弟欲扫清心上之痴,而自为工夫耳。草草不一,弟载顿首。”末钤“萚石斋”朱方。

钱载致翁方纲手札之二

由此三通书札可知,翁方纲与程晋芳之间确曾有事发生,且此事令程晋芳心中闷闷不快,然究为何事,惜皆未署年款,无以推考,否则取二人年谱以及诗文集两相比对,或能推出一二。然以吾揣测,爱书者皆性情中人,在在念念无非学问及书事,何况翁方纲、程晋芳皆乾嘉大家,纵有事端,亦属雅事,或关珍稀古籍,或涉汉宋之学,想来还是误会为多并最终仍然是诗文饮宴上唱和了事。

乾隆四十九年(1784)程晋芳卒于关中,袁枚、翁方纲皆为之撰写墓志,翁方纲所撰墓志中,详述程晋芳藏书故实:“君家素饶于财,自少至壮,积书三万余卷,中年已后家落,而书亦稍散失矣。”又称赞其学识及为人:“君好学工诗,及见江淮耆宿,一时若无锡顾震沧、华半江、宜兴储茗坡、松江沈沃田诸君子,咸与上下其绪论。然屡踬于场屋,肆业国学,南游金陵,爱栖霞、牛首之胜,凭眺山川,考证今古,所至倾其坐人。……然其豪气真挚,发于天性,嗜书籍若饥渴,待朋友如性命,赴人之患,周人之急,犹不减其家全盛时也。”行文若此,想来往时误会早已消散,若不是诗稿中夹有此三通书札,斯事真如羚羊挂角,无迹可寻矣。

钱载藏书印“萚石斋”

钱载藏书印“瓠尊”

四、钱载忠人之事

名人公案固然引人兴趣,然此稿重点仍在于钱载对翁方纲诗作之批点。钱载(1708-1793)字坤一,一字银苑,号萚石,又号瓠尊、壶尊,晚号万松居士、百福老人,秀水(今浙江嘉兴)人。乾隆十七年(1752)进士,授编修,迁内阁学士,直上书房,累官至礼部侍郎。工诗、书法、水墨,著有《萚石斋诗文集》《万松居士词》等。其诗学黄庭坚,险入横出,尤为晚清同光派诗人所推崇。陈衍谓其“有清一代诗宗杜、韩者,嘉、道以前,推一钱萚石”。徐世昌辑《晚晴簃诗话》中论钱载:“萚石论诗,取径西江,去其粗豪,而出之以奥折。用意必深微,用笔必拗折,用字必古艳,力追险涩,绝去笔墨畦径。”而对其诗作赞誉更甚者,则有钱仲联《梦苕庵诗话》:“钱萚石诗,清真铲刻,神景开阖,体大思精,卓然大家。在雍、乾间无敌手。”

钱载

彼时钱载与同里王又曾、万光泰等相与唱酬,因地域之名,号称“秀水派”,又与王又曾、厉鹗、严遂成、袁枚、吴锡麟等并称“浙西六家”。其中王又曾即诗稿所附钱载手札中所称“谷原”者。王又曾(1706-1762)字受铭,号谷原,秀水人,乾隆十六年(1751)召试,赐内阁中书,十九年成进士,官刑部主事,有《丁辛老屋集》。《晚晴簃诗话》“王又曾”条下记:

谷原与钱萚石侍郎同里,称诗博大沈静,各成家数。尝语侍郎子百泉编修曰:“我诗适兴而已,诗家精深华妙、森严密栗之境,未能到也。然天真烂漫,随手拈得,颓唐中见风致,古人佳处往往在是。”其自道如此。今集为其子复所刻,即出,侍郎选定。观其诗境,所谓“精深华妙、森严密栗”,实已无愧古人。若“颓唐中见风致”,不过其一体,未可执此谓尽其妙也。《梧门诗话》举其佳句云:“画桥脱板低新涨,酒旆悬风恋旧题”“啼遍鹧鸪烟翠合,唱来欸乃月波昏”“桥外饧箫寒食路,柳边蠡壳酒船窗。”皆为时传诵,今多不见集中,足知侍郎持择之严矣。

《丁辛老屋集》最早有乾隆四十年(1775)新安曹氏所刻二十卷本,前十七卷为诗,附词三卷,因去取不精,其子复请钱载别为审定,编成《丁辛老屋诗集》十二卷,前十卷诗,后二卷词,毕沅、吴泰来为之序,乾隆五十二年(1787)刻于鄢陵官舍。

寒斋藏《翁方纲诗稿》中所夹钱载书札,称:“今年为谷原、厚石两诗稿牵缠,看得紧时,两手俱发战。”当即指钱载为王又曾重编诗集事。钱载重编本刻于乾隆五十二年,则此札当写于乾隆四十年至乾隆五十二年之间,然程晋芳卒于乾隆四十九年,则此札又当于此年之前也。

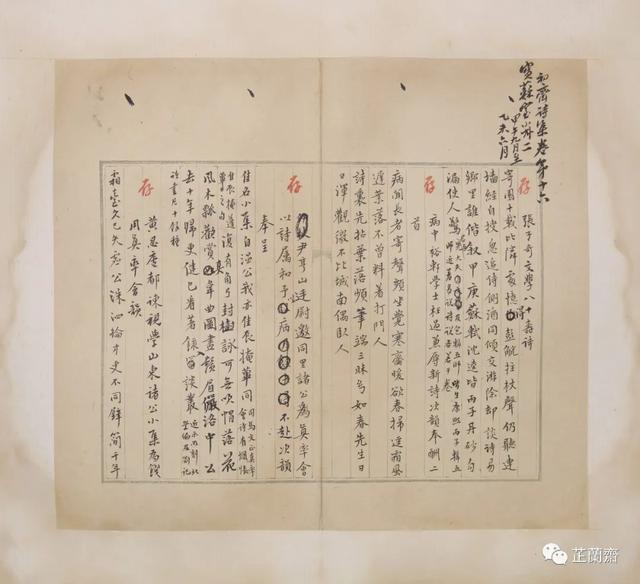

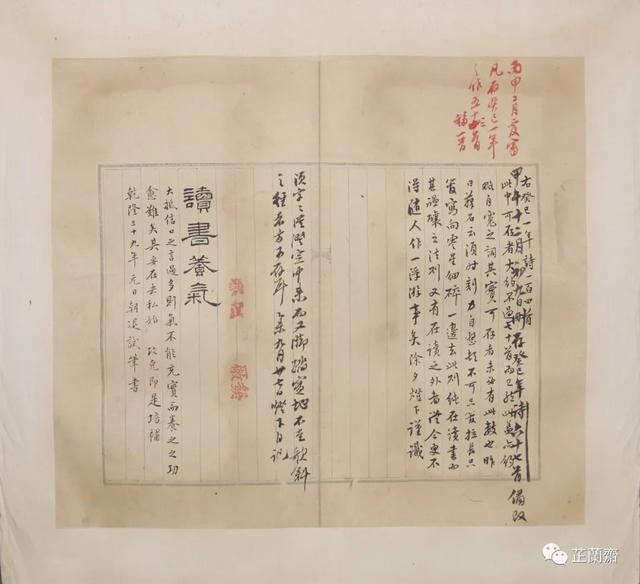

翁方纲手稿《翁方纲诗稿》

《翁方纲诗稿》之四

钱载札中所称“厚石”乃指汪孟(1721-1770),字康古,号厚石,亦秀水人。乾隆三十一年(1766)进士,官吏部主事,亦喜藏书。王昶《蒲褐山房诗话》载:“康古曾祖晋贤先生,读书好友,建裘杼楼以贮图书,有华及堂以延宾客,故子孙皆好学能文。而康古与都御史金公德瑛亲戚,得其指教者多。又与万孝廉光泰、王西曹又曾、钱少宗伯载相劘切,大抵丛书稗说,考核精详,翘然自异于众。”汪孟鋗有诗集《厚石斋集》十二卷传世,据札中所记,可知此集亦钱载编辑整理而成。黄裳先生尝跋该书:“此本罕传,然板片已多漫漶,不知何以流传之仅也。”颇惜寒斋未备。

钱载为王又曾、汪孟鋗整理诗集,皆是二人身后之事,其言“看得紧时,两手俱发战”,足见尽心尽力,钱载待友之诚、忠人之事亦可见一斑,因此翁方纲放心将自己诗稿交由批点。关于钱载与翁方纲交游,时人多有记载,如法式善《梧门诗话》记:“翁覃溪先生……于近人中颇许樊榭、萚石两家。”姚元之《竹叶亭杂记》载:“翁覃溪、钱萚石两先生交最密。每相遇必话杜诗,每话必不合,甚至继而相搏。或谓论诗不合而至于搏,犹不失前辈风流。”沈津先生《翁方纲年谱》、潘中华先生《钱载年谱》以及时人别集、诗话中,两人交往记录皆俯仰可拾。

两人论交之始,在乾隆十七年(1752)之前。而乾隆二十四年(1759),翁方纲丁忧期满回到京师,钱载则搬至宣南坊,与翁方纲比邻而居,朝夕过从。翁氏在《〈萚石居诗钞〉序》中称:“方纲与萚石相知,在通籍之前;而谭艺知心,于同年中为最。自己卯春萚石自藜光桥移居宣南坊,方纲得以晨夕过从,至今十有八年,中间方纲使粤者八年,而前后共吟讽者则十年。”钱载年长翁方纲二十余岁,对翁方纲诗学影响极深,当时钱已名满诗坛,翁则刚刚开始作诗,后来翁方纲离开京师任职广东学政八年期间,时将新作寄往京师请钱载指正。今国家图书馆存《翁覃溪诗》稿本卷首有翁方纲自识:“诗内纰缪,乞逐细拣出。务祈于年内,拨冗一办。至开岁初旬,即有便使入京,专人走领,仍乞封付伊带回。诗甚浅稚,不可以示人也。拜托!拜托!”在粤期间,翁方纲还曾赋《四君咏》:“钱公今诗伯,大雅该众途。博学兼经学,老笔承明庐。”翁在诗中称钱载为“诗伯”,足见其对钱载之敬重。

然而两人这种情好日密到了乾隆四十四年(1779)之后,却渐渐变得疏远,甚至一度恶化,即便同处一城,亦不再往来,两人后期的诗作中,亦很少再出现对方身影。乾隆四十八年钱载致仕归里,翁方纲既没有相送,亦未作赋别诗。然而到了嘉庆十一年(1806),翁方纲作《喜兰雪卜居近巷之作》,注云:“昔与萚石邻巷论诗,每清晨疑款户者,不问而知钱兄诗草来也。”此语无疑思故人也,然而此时钱载已作古十三年矣。嘉庆十九年,翁方纲作《近怀二诗》,其中一首怀念钱载:“钱公诗之心,直上辟莽苍。实境纳诸有,颇亦觇所养。……”此时翁方纲已是八十二岁高龄,看来曾经有过的不快已然被时光涤去,翁对钱的情怀又回到两人相交之初时。

关于翁、钱二人交游究竟因何缘故一度中断,程日同先生撰有《钱载与翁方纲后期关系考论》详述此事,该文考证翔实,资料确凿,此不赘述。程先生究其原因,认为诗学观念之差异乃是两人后期关系恶化之重要因素,其次则为汉宋之学立场不同。

翁方纲对于钱载而言,虽为诗坛后辈,但随着年岁渐长,思想成熟,逐渐形成自己的诗学观。相比较而言,钱载论诗较翁方纲更具诗歌艺术性,因此认为翁方纲诗作太过死板,翁方纲任广东学政期间,钱载曾对此提出批评:“须再加润泽,使之浓郁,否则越做越入训诂体。”以及“又白白做了,不足存。总之,靠着古人尚不足存,靠着古书尚不足存”。而翁方纲对这些观点自然不认同,并且沿着“肌理派”一路发展下去。

在治学方法上,两人还曾卷入过一场汉宋之争。乾隆四十年(1775),戴震初入翰林院为庶吉士,先后同蒋士铨、钱载因汉宋之分发生争执,尤其与钱载的一番论辩,更是成为一桩学术公案。事后翁方纲为平息二家争议,特作《与程鱼门评钱戴二君议论旧草》:“昨萚石与东原议论相诋,皆未免于过激。戴东原新入词馆,斥詈前辈,亦萚石有以激成之,皆空言无实据耳。萚石谓东原破碎大道,萚石盖不知考订之学,此不能折服东原也。训诂名物,岂可目为破碎?学者正宜细究考订诂训,然后能讲义理也。……今日钱、戴二君之争辩,虽词皆过激,究必以东原说为正也。”由此可知对于钱、戴这场汉宋之争,翁方纲其实是支持戴震所代表之汉学派,对于维护程朱理学的钱载则持反对意见。两人的诗学观与治学观皆有所不同,则无怪于日后两人日相背离,终成陌路。

五、宋椠施顾注苏诗

余生也晚,不得生于乾嘉之际,唯有于故纸堆中检寻前辈遗风。而前辈藏书家中,吾自认与翁方纲尚有几分缘分。芷兰斋有幸收得覃溪旧藏若干,其中最著名者当为宋刻《施顾注苏诗》。该书自明嘉靖安国之后,一直递藏有序,郑骞先生《宋刊施顾注苏东坡诗提要》曾详列该书递藏过程:“明嘉靖安国—明末毛晋—康熙三十八年或稍早宋荦—康熙五十四年至五十六年之间揆叙—乾隆三十八年十二月十七日翁方纲—道光六年吴荣光—道光十七年潘德舆—道光咸丰间叶名沣—光绪中邓诗庵—光绪宣统间袁思亮—民国潘宗周—蒋祖诒—张珩。”该书在递藏过程中,分别经历着兵、火、水劫,卷数亦屡有变化,今日现存者分藏三处,其中一册即在寒斋。

《翁方纲诗稿》此页述及买得《施顾注苏诗》事

《翁方纲诗稿》眉批说明“宝苏室”堂号由来

翁方纲购得宋刻《施顾注苏诗》一事,文献多有记载,时人亦多有题咏,如钱大昕有《覃溪购得宋椠施元之注苏诗属赋》、钱载有《翁编修方纲购得吴兴施元之吴郡顾景藩注东坡先生诗宋椠本即宋中丞得之常熟毛氏者属题二首》、冯敏昌有《过覃溪师苏米斋观所藏宋椠苏诗注残本因赋长句诗》二首、蒋士铨有《翁覃溪前辈得宋椠施元之顾景繁合注苏诗旧本即宋绵津得于常熟毛氏者内原缺十二卷装潢人罗焕凡破碎方幅皆衬背完好同人作诗题之》以及《再题施顾合注苏诗宋椠本子》、张埙作《题宋椠施顾二家苏诗注》等等,不一而足,可知彼时翁方纲深以购得该书为幸事,遍请友人题咏,纪此胜事。其本人亦多次赋诗作记,反复道及此事,又将斋名更为“宝苏室”,其在《宝苏室研铭记》中写道:“癸巳冬,得苏诗施顾注宋椠残本,益发奋自勖于苏学,始以‘宝苏’名室。”

翁方纲购得该书为乾隆三十八年十二月十七日,次日翁方纲为赋《买得苏诗施注宋椠残本即商丘宋氏藏者》:

国初海虞有二本,其一寅岁收六丁。(顺治七年十月事)

维时湖南宝晋叟,把卷凭阁看飞荧。

宋元旧本镂次第,独此未及传模型。

可怜醴泉化度法,瑶台戌削留娉婷。

也是园翁痛著录,不得再嗅隃麋馨。

一朝东吴故家得,四十二卷重汗青。

黄州判官有旧梦,《笠屐》图子来丁宁。

《由仪》篇忽上客补,束广微滥吹竽听。

衔姜黠鼠到潜采,众目特让查田醒。

江南书手费影写,掇拾想像于奇零。

《施注》实惟施顾注,施家苏学诒过庭。

绍兴书蒇嘉泰岁,淮东板出仓曹厅。

汉孺楷书作佳话,湖州诗狱此又经。

《石鼓文》与《会稽志》,同时校椠新发硎。(施武子又于淮东仓司订《石鼓文》刻之。《嘉泰会稽志》卷末题云:“安抚使司校正书籍傅稚。”)

毗陵先生世莫识,要以土蚀成青萍。(宣和间,禁苏氏文字,学者私记其书,曰“毗陵先生”。)

卷前惜阙谱及目,世间仅此凤与星。

适者又得《顾禧集》,文字聚合凭精灵。

重开此本傥异日,敢任嘉谷滋蝗螟。

摹公书帖奉公象,笑彼亭长署杜亭。

我当焚香日望拜,公乎弭节来云軿。

今时寒斋所得残稿中,恰好有此诗底稿,由修改痕迹可知原诗题前尚有“于琉璃厂肆”五字,且该诗最初面目与最终定稿改动颇大,卷端有“且存备改,□须另作”字样,而整部诗稿原本皆书于绿格书纸之上,此处却以另纸书就,覆贴于原诗之上,原诗仅有首行首两字可见,乃“放翁”二字,可以想见,翁方纲的确是“另作”了一首。而寒斋所得诗稿中,另有一页卷端及行间有翁方纲墨笔注云:“复初斋诗集卷第十五。宝苏室小草。癸巳九月至甲午九月。宝苏名室,以是年冬得宋椠苏诗施顾注本也,天际乌云卷来归则已六年矣,其后又奉先生三像拓本于室,盖方纲与先生有瓣香之缘耶。”然此语最末一句又有朱笔修改:“傥敢曰是私淑之志、瓣香之缘乎?”

翁方纲购得该书之后两日,即为苏东坡生日。是日翁方纲将《苏斋图》供于东坡画像前,邀得友人前来小集,赋诗作会,为东坡寿。自此之后,几乎每年东坡生日,翁方纲都会举行祭苏会,而祭苏会自翁方纲之后,一直在书界流传下来,直到民国间,张元济、傅增湘等人仍有赓续。而寒斋自从有幸收得《施顾注苏诗》中《和陶诗》后,吾亦时有仿效前贤之念,欲在十二月十九东坡生日,以《和陶诗》为祭,邀三五书友为东坡寿,然亦自知才气慧根皆有不足,勉强为之,只为他日添笑柄耳。

六、归来寒斋

该稿归来寒斋,乃庚寅年秋事,今已七年。是年嘉德公司上拍一批翁同龢后人翁万戈先生旧藏,其专场名称为“翁氏藏画专场”,拍品总计40件。古代书画虽非芷兰斋专题之一,然吾素爱藏书家书法,而藏书家书法通常不入古籍拍场,而是杂入书画专场内,故倘得各家书画专场图录,亦会浏览一番,翁氏藏画专场中亦有不少与藏书家相关之作品,如金冬心、黄小松、何绍基故物等。

乾隆三十八年覃溪年四十一岁得苏诗施顾注宋本时像

就字画专场名气而论,此批翁氏旧藏不仅流传有序,名头之大,亦足以令人瞩目,清初“四王吴恽”固值得标榜,明代精品则更为难得,如项元汴、董其昌等,睹之目眩神移,不敢妄生欲念。图录翻至后面,赫然见翁方纲诗稿,顿时眼亮,心潮澎湃。翁方纲名列“翁刘成铁”四大家之一,其书法作品固时有得见,诗稿却是头一回现身拍场,如此重要诗派创始人之代表性作品,又有名家批校,欲要罗致,想来价必不菲,然而细看估价,图录上却仅标明为“50-90万元”。以翁方纲之名气,其书法向来廉值不易得,若以平尺计,148页至少在300平尺以上,如此推论,其市价当在300万到500万元间。然而拍场上古籍毕竟不同于字画。爱书之人多不如藏字画者豪气,以此价格买一部诗稿,即便是翁方纲手稿、钱载批点、翁同和旧藏,仍然令吾十分纠结。

《翁方纲诗稿》之五

细翻图录,说明处有翁万戈所书按语:“天津大水时,受水污损,幸未伤及字迹。原为四册,第一册较受害,第四册最完善。”由此可知,该诗稿曾经一度藏于天津。1948年,翁万戈前往美国之前,于天津处理翁同和旧藏事宜,据说翁万戈将一些碑帖寄存于亲戚家中,线装书则大多带往美国。50年后,经翁万戈带往美国之书又漂洋过海回到中国,最终被上海图书馆买去。彼时吾亦心痒难禁,颇欲尝鼎一脔,曾于嘉德会议室内翻看整日,惜最终失之交臂,深以为憾。此事过去十年,翁氏旧藏再次现身拍场,良机难再,吾再四说服自己,终于下定决心,举鼎绝膑,再作蝜蝂。

开拍前预展之时,吾特意前往现场观看拍品,果如翁万戈先生所言,因受水之故,原稿散成单篇,细看字迹,丝毫无损。然小意外者,此稿并未放入古籍善本预展区域,故未引起书圈“敌友”注意,现场除吾之外,竟然似乎无对此诗稿措意者,此景令吾暗自庆幸。转念思之,无人对此诗稿感兴趣,亦与“翁同和旧藏”相关。此专场拍品着实太过精彩,翁方纲于诗学固然重要,但在字画场中,面对项元汴、董其昌诸人,则顿时黯然,此稿若是放在古籍善本展区,恐怕措意者远超吾之想象矣。

然此效果正合吾意,竞争者越少,则于吾越有利。久不上拍卖现场如吾者,因怕错过精彩,开拍当日坐在了现场。如吾所料,此场前面所拍字画竞争十分激烈,唐寅画作一幅,尺寸仅较32开书本略大,以300万落槌;王鉴10开山水,成交价加佣金竟然逾2000万;陈淳8开花卉册页,成交价亦逾2000万。现场气氛如此火热,吾只好暗自提高心理价位。

翁方纲藏书印“翁方纲”“正三一字忠叙”

拍至《翁方纲诗稿》时,果真以50万元起拍,彼时图录称之为《苏斋诗稿》,然而现场无人应价,只是拍卖师空涨着价位,看来此稿底价并非如图录所标。拍卖师叫至70万元时,节奏明显变慢,吾想此价或为真实底价,遂晃动手中号牌,以试探场中反应。而拍卖师连续喊吾号牌两次,却无人应价,吾当即大惊,疑心自己举错拍品,因为此前自己曾有举错拍品之事,花大价钱买下与欲得之品相邻编号之物,落槌后始知自己买下的是完全无关者,而欲得之品虽然紧接着上拍,却已囊中羞涩。大惊之下,连忙看拍卖师身后大屏幕,上面所显现者正是《翁方纲诗稿》,不禁有些疑惑,然而疑惑间,槌声响起,尘埃落定,拍卖师宣告此稿为吾所得。如此成交价当然远远低于吾心理价位,不禁心下狂喜,告知自己不得再生贪念,有生之年,不得期望《草窗韵语》,不得深思《金石录》,亦不得奢想《开宝藏》。

,转发了

评论(0)