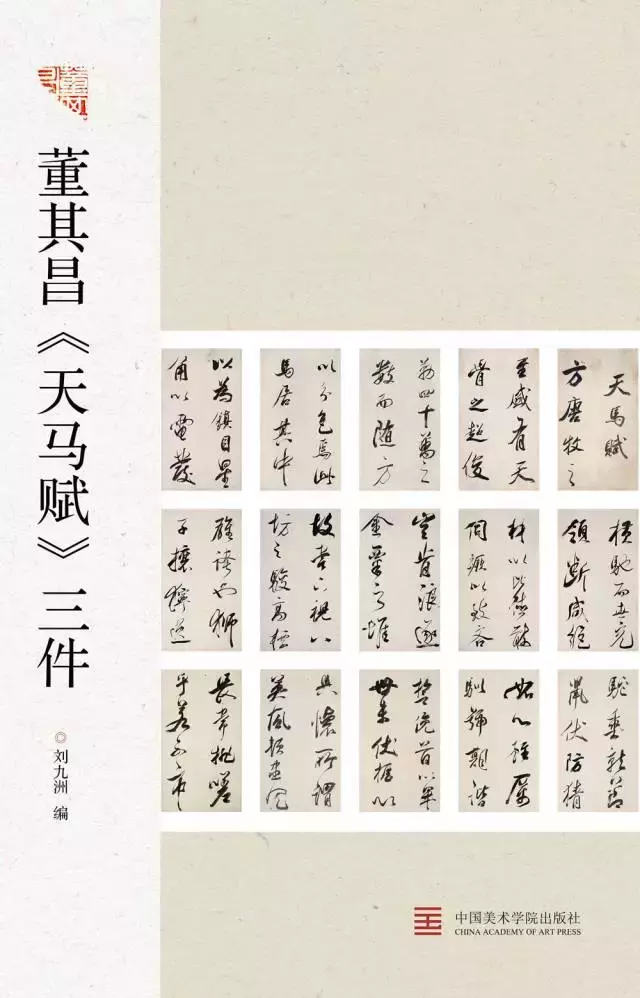

董其昌《天马赋》三件

刘九洲 编

中国美术学院出版社

董其昌(1555—1635)与米芾(1051—1107)的缘分,主要在《天马赋》上。《天马赋》的文字作者,就是米芾,因此,米芾写了好多本,到了明代晚期还有数本传世,但是今天一本也不传了。

从董其昌存世的书法来看,让他书法入门的人,就是米芾,虽然后来他试图摆脱,但是米芾的影子一直存在,且越到晚年越清晰。

董其昌的几个题跋中,都说到米芾有数件《天马赋》,但是因为真迹不传,我们今天只能辨别出三种,一个就是落款中有“平海大师”字样的大字本,现在可靠的拓本都没有了;另外一个是米芾在“致爽轩”写的小字本,从文字上看,就是《郁冈斋帖》中收的那一本,有人说《郁冈斋帖》底本也不是真迹,我怀疑是翻刻失真;第三种是“元丰三年”落款的,有拓本传世,未必是真迹。另外,上海博物馆藏南宋吴琚《行书五段卷》中,也有一段临写米芾《天马赋》,写得相当好。

董其昌首先看到的是大字本。1590年,董其昌三十五岁的时候,在“中丞黄履常所”见到明代严嵩旧藏的米芾《天马赋》,这是他中进士的第二年。从各种记载来看,这一卷《天马赋》是类似《虹县诗》那样的大字。清初孙承泽《庚子消夏录》卷一中说:“元章所书《天马赋》,以擘窠大字、书于平海大师后园者,为最得意之作。雄浑流动,起止横竖,诸法俱备。余尝见其《多景楼诗》,亦大书,远不及此。此卷不独在《天马》卷中称第一,其生平书迹,亦当以此为第一。”董其昌当时一定被这卷杰作震惊。

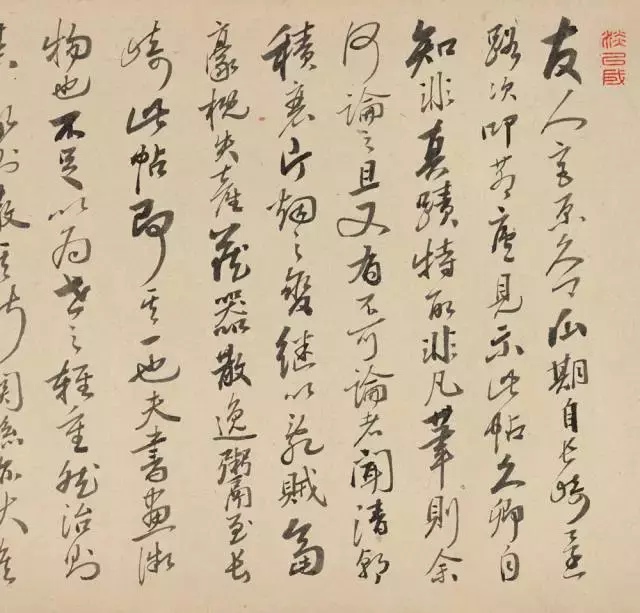

米芾这件大字,被董其昌反复追忆、临摹,因此,董其昌也留下了好几件大字《天马赋》。《壮陶阁书画录》著录的一卷,高“一尺六寸”,长“六丈八尺”,其卷后董其昌题跋说:“米元章好书所作《天马赋》,行草已见数本。惟擘窠大字卷,在长安朱太保家。既入内府,而以代侯伯月俸者。太保尽从诸勋贵购之,后为黄中丞所藏。余尝婆娑赏玩,今又转入金沙于氏矣”云云。

与《壮陶阁书画录》著录中这件作品,尺寸差不多的,是上海博物馆藏董其昌壬子年(1612)《天马赋》,长达13米,著录在《中国古代书画图目》中,出版于1992年英文版的《董其昌的世纪》中。但是这件作品,除了开头部分比较轻松,后半段看起来写得吃力,董其昌此时似乎还没有领悟大字诀窍。

董其昌到了六十七岁(1621年),对自己书写的《天马赋》开始感到满意,在上海博物馆收藏的《四印堂诗稿》中,董其昌议论米芾《天马赋》说:“此真迹在金沙王氏,今归于太学褒甫,褒甫曾见余临本,谓可各自孤行。然米书《壮怀赋》赵子昂欲补阙数行,三易笔不能似。叹曰:今人去古远矣!为之辍翰。大都米书不易临,临之亦辄不能肖,自虎儿已然,不若苏书之易似。要以似处正不似也。”此时董其昌已经认为,在对米芾书法的掌握上,他已经超越赵子昂;与米芾真迹已经可以“各自孤行”。

那么董其昌传世《天马赋》一共有多少呢?根据刘晞仪《董其昌书画鉴藏题跋年表》记载,董其昌《天马赋》的历史著录,加现代流传,一共有九件。

近十年艺术市场的活跃,除了上述九件之外,又发现了数件,其中,有陈垣旧藏、启功题跋的一件,已经出版;南京博物院有一件,以往未被人注意;近年香港也拍卖过两件,一件是丁卯年(1627)六月款,另外一件没有年款;以及本书中的三件。

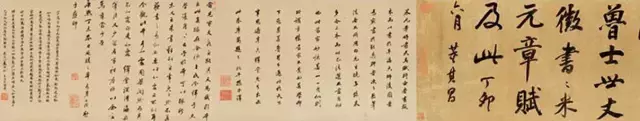

丁卯六月款《天马赋》

香港拍卖的另一件《天马赋》

董其昌在米芾《天马赋》上获益良多,所以才反复书写,其间甘苦,董其昌自知。古来书家对于一些重要文辞,确实会反复书写,如赵子昂至今有不少于三件《洛神赋》传世,文徵明有多件《赤壁赋》传世,而董其昌写得最多的,无疑是《天马赋》。

本书要介绍的三件《天马赋》,都是其晚年作品,比上海博物馆壬子年(1612)《天马赋》,都晚了十多年以上。其间差异,就是从举轻若重变成了举重若轻的自如。正如《壮陶阁书画录》所评论:“他人学米,莫不鼓努为力,香光妙处,全在下笔自然,修短合度,米老胸中却少此意。”又说:“香光临米,自谓不用一实笔,已道尽秘密矣。自运则以豪逸有气、能自结撰为极则,此香光宗旨也。”明清时期,有多位书画鉴赏家对董其昌倾心不已,他们的评论也非常准确。

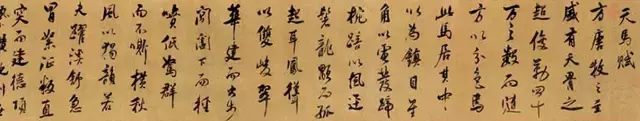

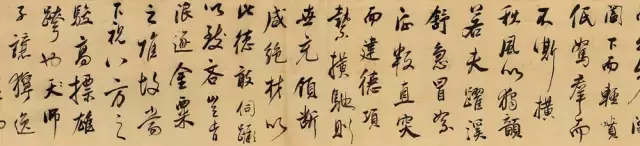

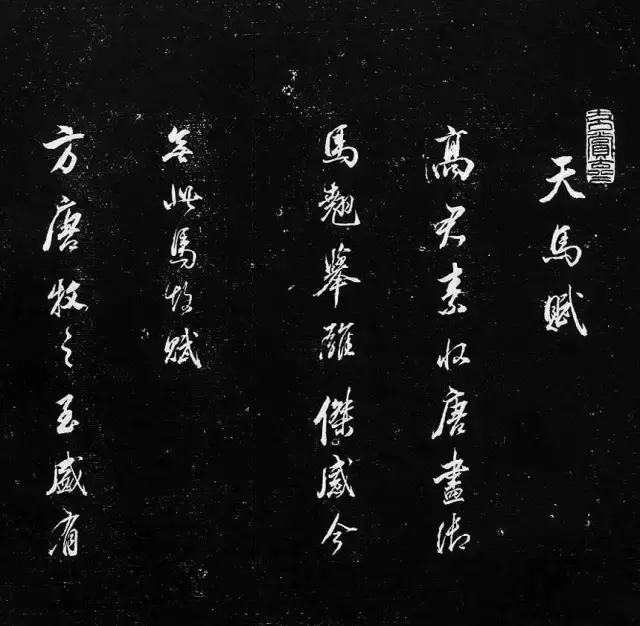

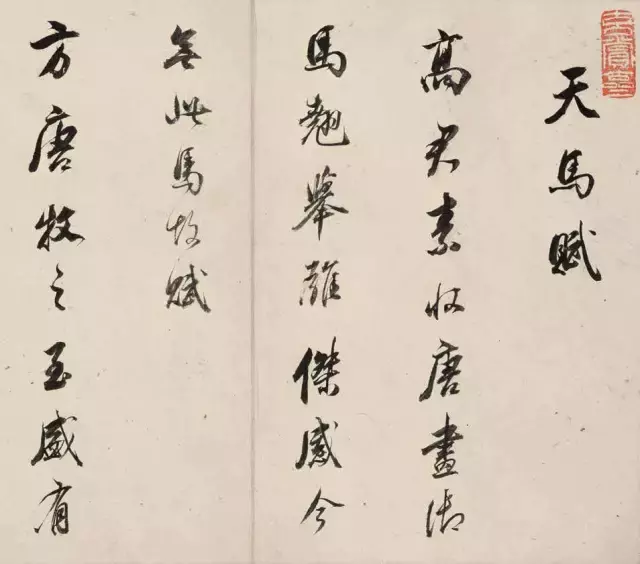

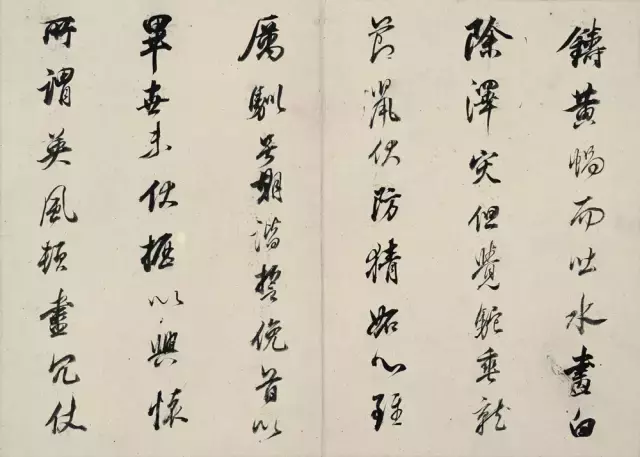

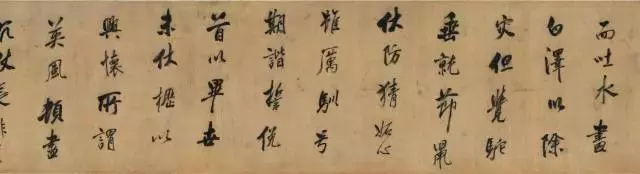

本书中的第一件《天马赋》,是苏州《玄赏斋帖》中收录的《天马赋》原本。此帖容庚《丛帖目》未载,1949年之后,原石在苏州被发现,拓本有流传,帖后有林则徐、吴荣光、端方题跋。从谱系上看,这个《天马赋》册页,临写的是米芾“致爽轩”本,字迹大小与《兰亭序》差不多,董其昌此作全力以赴,在很小范围内,不断变化笔法,丰富且不重复,非常难得。特别是枯笔的使用,使人想到了《鸭头丸帖》,以及柳公权《兰亭诗》中的一些神妙气息。《玄赏斋帖》中此作的拓本,笔画粗率,神气索然,没有传递出真迹妙处。而展观真迹,风味绝佳,算得上是董其昌一生“合作”。

《玄赏斋帖》所收《天马赋》拓本,与真迹底本的比较

董其昌临米芾《天马赋》致爽轩本

纸本水墨

21.0×14.4厘米

章益林摄影

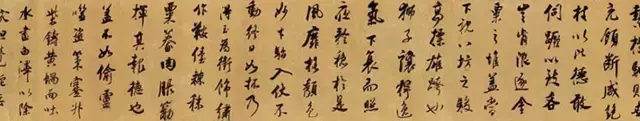

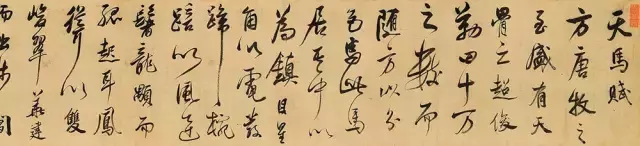

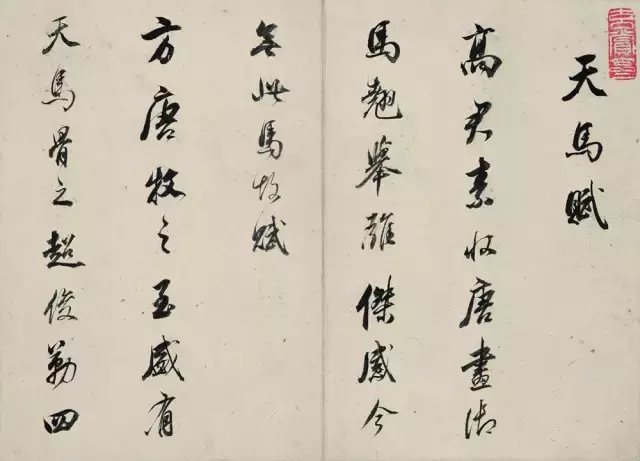

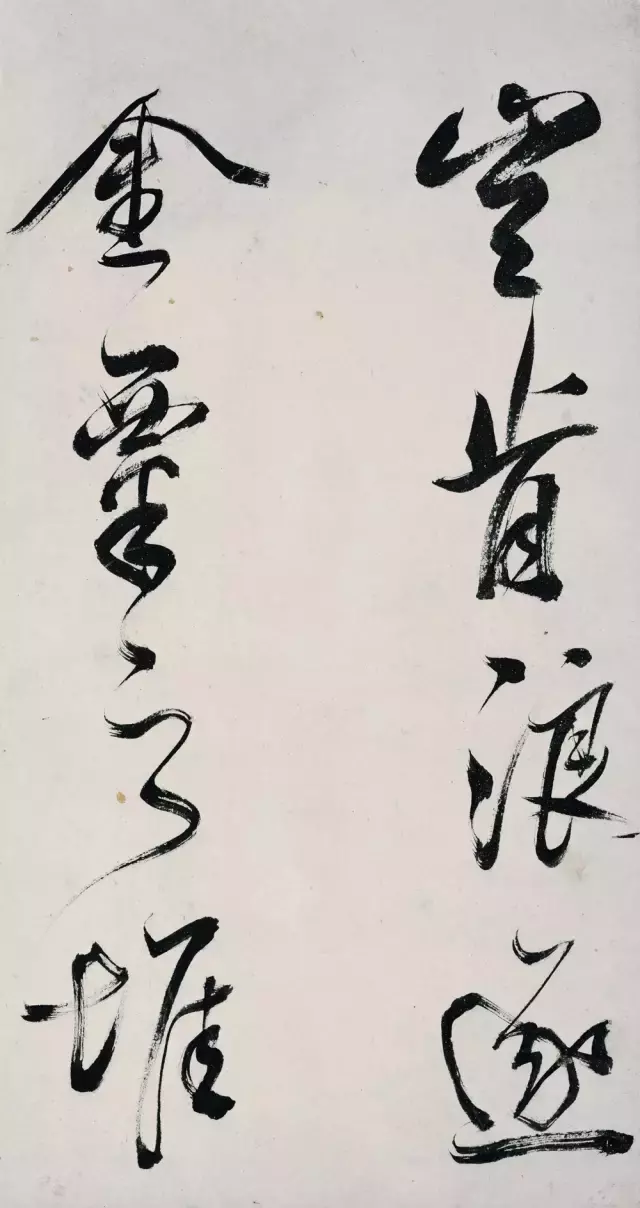

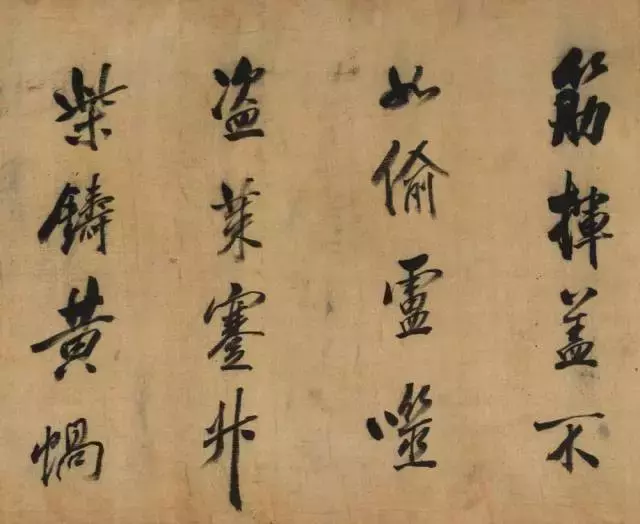

本书介绍的第二件《天马赋》册页,是大字本,董其昌显然意在追摹米芾“平海大师”擘窠大字那一本。此册页高40厘米,估计米芾大字原本也是类似大小。传世的米芾其他几件大字作品,《虹县诗》31厘米高,《吴江舟中诗》高31厘米,《多景楼》高31厘米,《研山铭》高36厘米。

董其昌的这件大字本,要比米芾上述作品略高,整本册页,写得沉着而不沉重,气息轻松自如,举止风度,恰如《壮陶阁书画录》所述,“他人学米,莫不鼓努为力,香光妙处,全在下笔自然,修短合度,米老胸中却少此意”,与上海博物馆壬子年本后半段那种艰涩的状态,完全不同。

这件大字是整个明代书法的一件革命性作品,此前明代没有成功、流畅、轻松的大字,只有文徵明那种枯干苦涩的行笔方式,缺乏速度感,缺乏韵律。在董其昌之后,大字佳作如雨后春笋,明代书法面貌为之一变,董宗伯有开山之功。

董其昌临米芾《天马赋》大字本

纸本水墨

40.0×23.7厘米

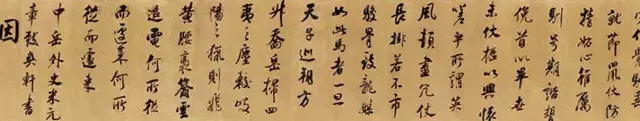

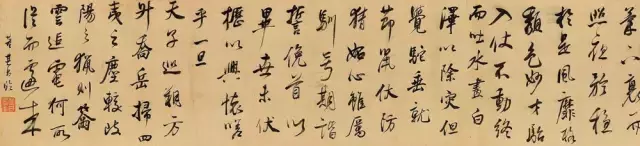

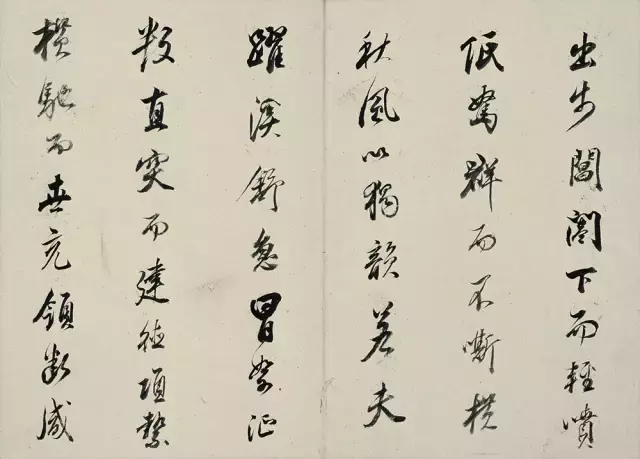

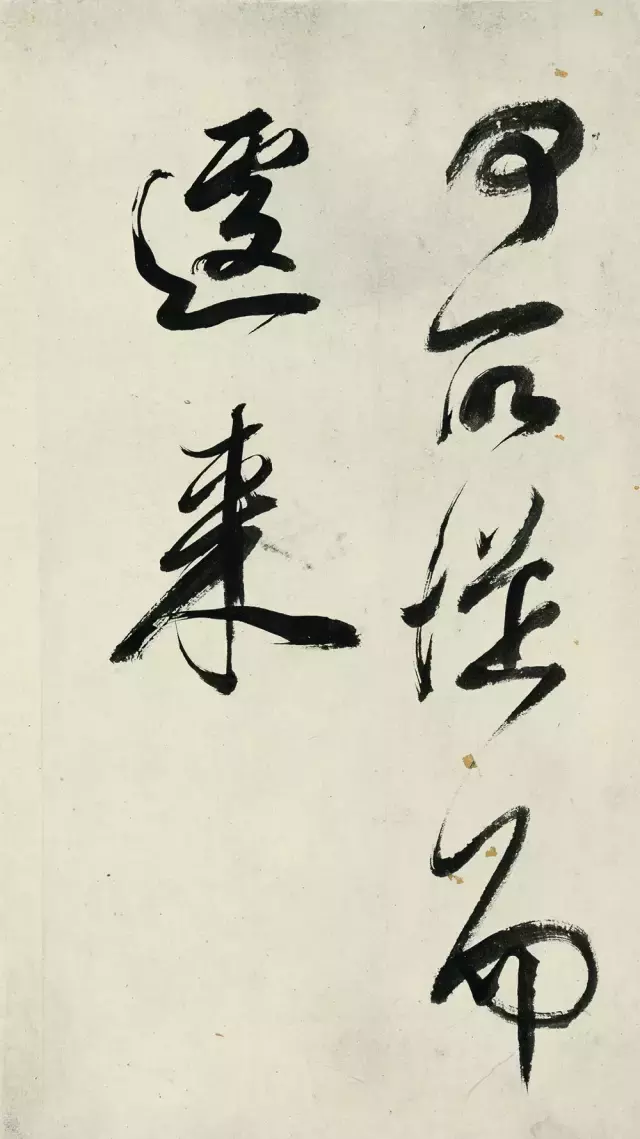

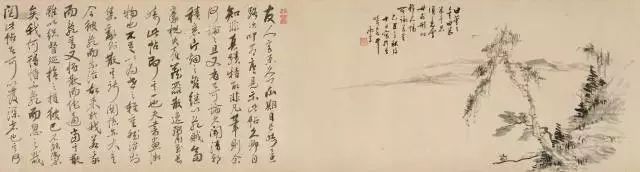

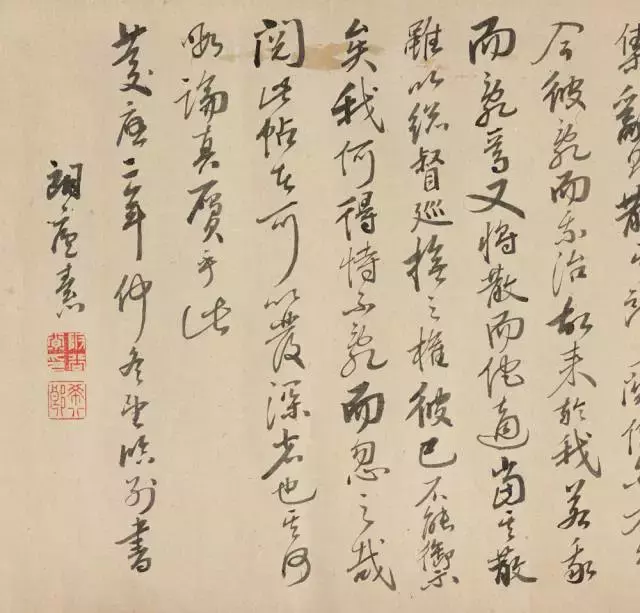

本书中的第三件《天马赋》,是一件节临本,看上去字体歪斜,与其他几件《天马赋》似乎有距离,但是这种姿势,是董其昌八十到八十二岁的特点,尤其接近丙子年,此前董其昌书法无此特征。在目前所见多件董其昌《天马赋》中,与丁卯年(1627)的《天马赋》字形比较接近。

董其昌这件极晚年的书法中,米芾的动荡不安,与董其昌以前的风流倜傥,完全消失了,代之为一种介乎平和与苦涩的基调。董其昌在其生命的最后階段,用最为熟悉的《天马赋》题材,阐述了他的心境。

董其昌节临《天马赋》(局部)

绢本水墨

23.7×214.4厘米

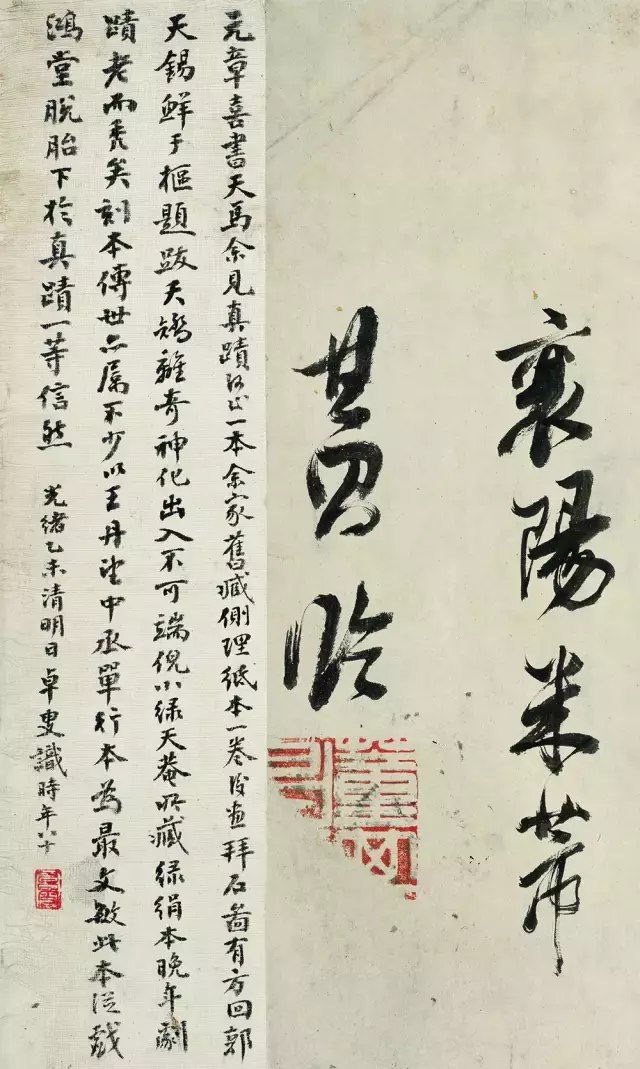

此件书法与董其昌常见风格不太一样,因此,在清代并不为人看好。1865年此件书法流入日本长崎,引來了好几位著名文人的题跋,其中一位留下了近乎历史预言的题跋,尤其引人注目。

此卷后第一段题跋是岭南林云逵,第二段题跋是日本的木下相宰,他的本名叫木下逸云(1800—1866),是长崎著名画家,与铁翁祖门、三浦梧门,并称“长崎南画三大家”,名相宰,字宫宰,现在长崎市立博物馆藏其多件作品。第三段题跋的作者,是中国浙江人徐溶,初名世昌,字雨亭,号观山樵者,浙江平湖人,清咸丰十一年(1861)举家移居长崎,约1866年回到浙江。当时他有足部麻痹症状,所以回到家乡。此卷题跋为1865年秋天于长崎。

最有意思的是第四段题跋,作者阪谷素,他是一位研究朱熹的学者,每天早上坚持朗诵朱熹的《白鹿洞书院揭示》,他有关于宋代吕祖谦撰写的《评注东莱博议》的研究专著出版。此董其昌《天马赋》卷后题跋,写于庆应二年(1866)。他说,看起来这个《天马赋》不像真迹。但是接着说了一段:“闻清朝积衰,片烟之变,续以乱贼。富豪既失产,藏器散佚,鬻至长崎,此帖即其一也。夫书画微物也,不足以为世之轻重,然治则集,乱则散,其所关系亦大矣。彼乱而我治,故来于我,若我而乱焉,又将散而他适。当其散,虽以总督巡抚之权,彼已不能御矣,我何得恃不乱而忽之哉?阅此帖者,可以发深省矣,何暇论真赝乎此。”此题跋直议书画器物的聚散与国家之乱的关系,真不愧是朱子的学者。他可能想不到,题跋之后一百四十八年,在2012年,此卷书法再次回到中国人手中,装裱都没有改变。

董其昌三件《天马赋》,各有特色,今汇为一册,供各位专家及爱好者参阅。

董其昌《大字天马赋》印象

文/李跃林

曾经有朋友问我,现在书法家满街都是,如何判断高下?

我告诉他说,其实很简单,古今只有三种书家。一种是一字书家,看了一个字就知道他一生的成就。第二种是一幅书家,看了他的一幅字,就知道他一生的成就。而最高明的第三种书家,即使看了十件作品,你仍然不知道哪件是他的代表作:因为每件作品都是一个震撼、一种惊奇。

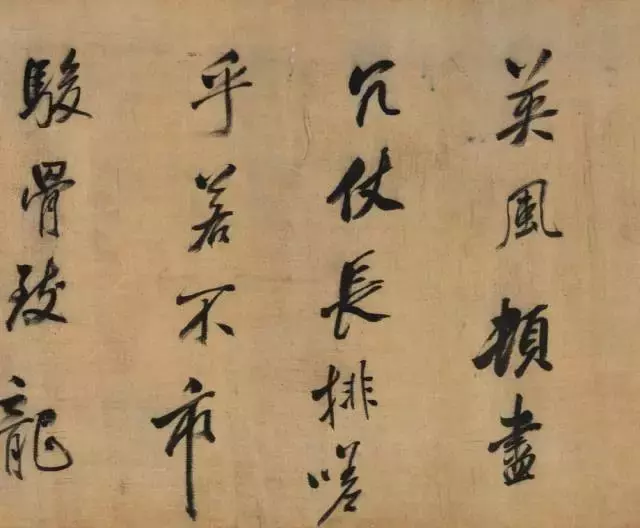

应该说,通过大量的印刷品和网络图片,我对董其昌的书法的各种面目不算太陌生。但初次看到本册中的董其昌临米芾的《大字天马赋》的照片时,我仍然感觉到吃惊。

董其昌这件大字,初看上去似乎并不特别高明,每一开却又有一种不可名状的强烈感染力,让人不得不回头重新看过。大概反反复复看了四五遍之后,我才突然体会到董其昌不过是要摆脱他多年来已经形成的恬然自得的笔法,对一件他自己佩服到五体投地的宋代大字杰作,进行一次即兴诠释。尽管米芾的原作我们已经无缘得见,从现存的《虹县诗》、《多景楼》、《自叙帖》等来看,董其昌的这个诠释,即便起米老于地下,也可以让其目瞪口呆的:十公分二十公分的大字中,超大幅度的提与按共存,突兀强直和婉转流动的折笔相映,动若脱兔,静若处子,轻如鸿毛,重如泰山,一点一画,无不神采满溢,活色生香。米老放荡过之,风流不及也。

如果放在历史中来看,大字书法,在宋代苏、黄、米之后,一直沉默到董其昌。无论是吴琚、赵孟頫、还是文徵明,当字大到这个程度时,都似乎忘记了笔尖的功能,从而丧失了蕴蓄风流,只留下了强直和干涩。是董其昌把笔尖的灵活柔软和韵律重新带回了大字书法,写出了婉转俊秀,写出了轻松自在,此作为中国书法史的继续进步,开拓了一片新的视野。这件大字《天马赋》,在他流传的高头大轴之外,不仅陈述了他对待大字的态度,更凸显了他师法的门迳。在中国书法史上,这样写法的大字,恐怕算得上是绝无仅有、偶然得之。

这件《大字天马赋》是他晚年的游戏之作,或许是因为写厌了那种我们熟知的疏朗俊秀的面目,要在天马不驯的激荡中自我安慰一回?

,好文章,赞。,绝伦,转发了,转发了

评论(0)