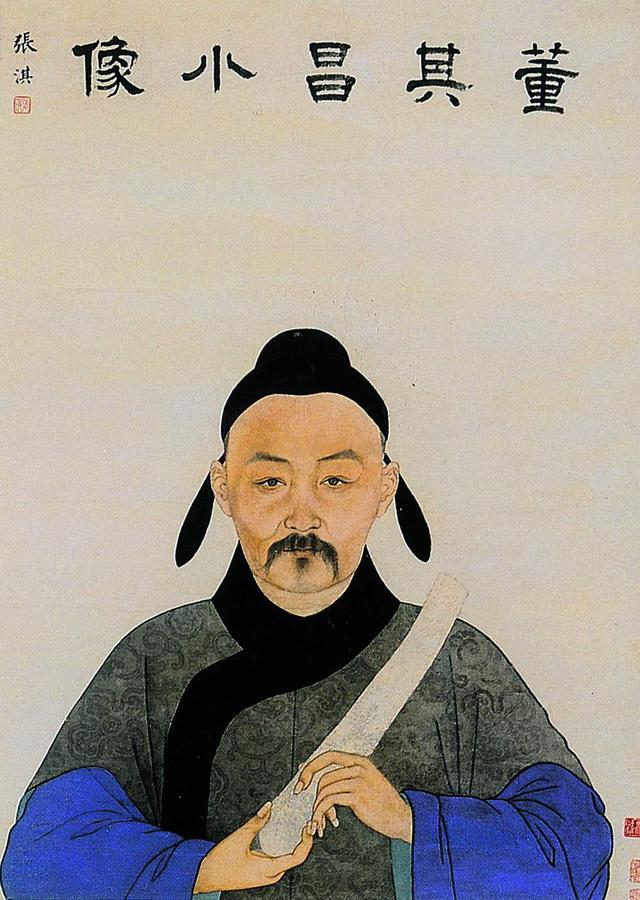

苏东坡 像

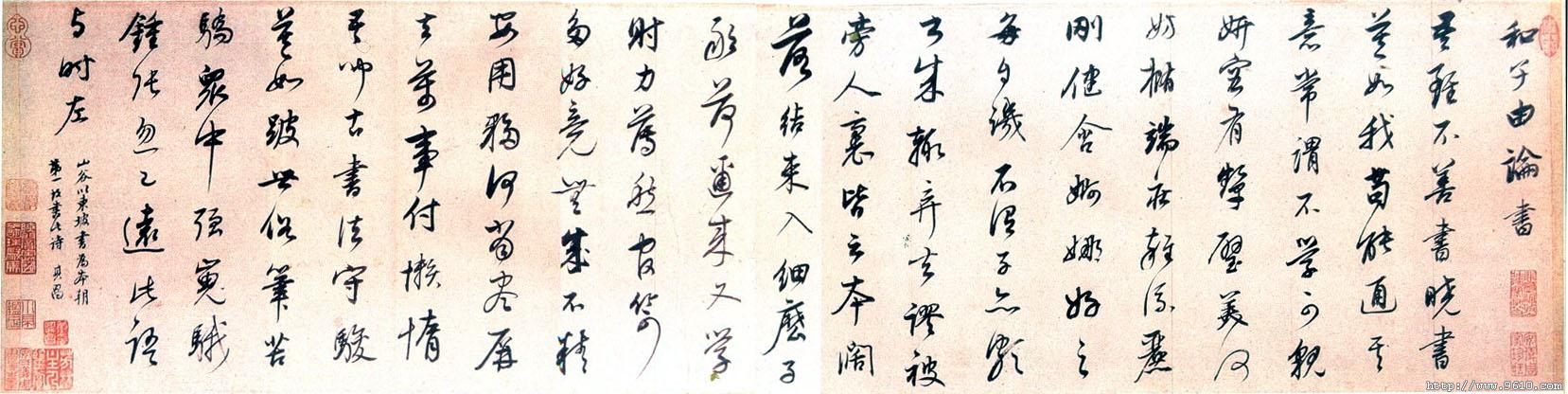

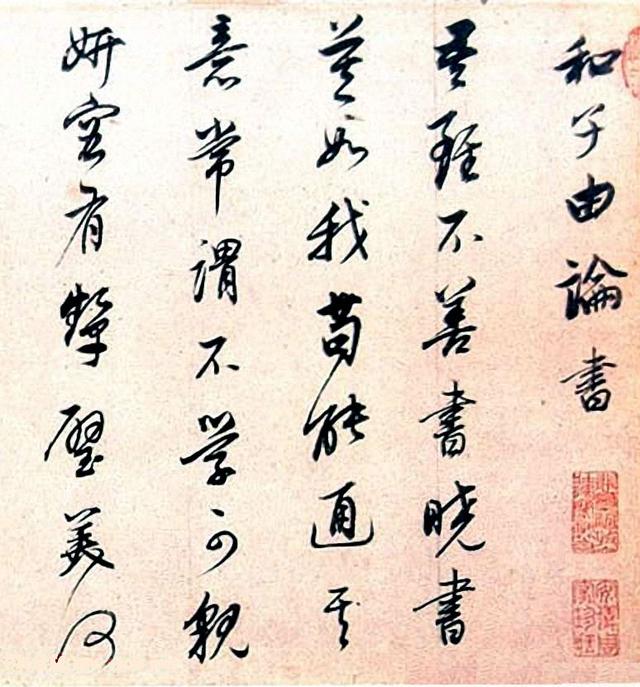

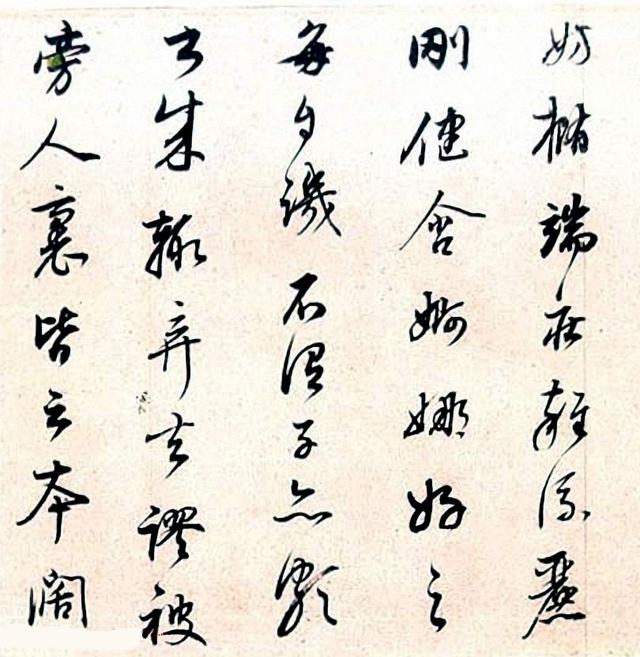

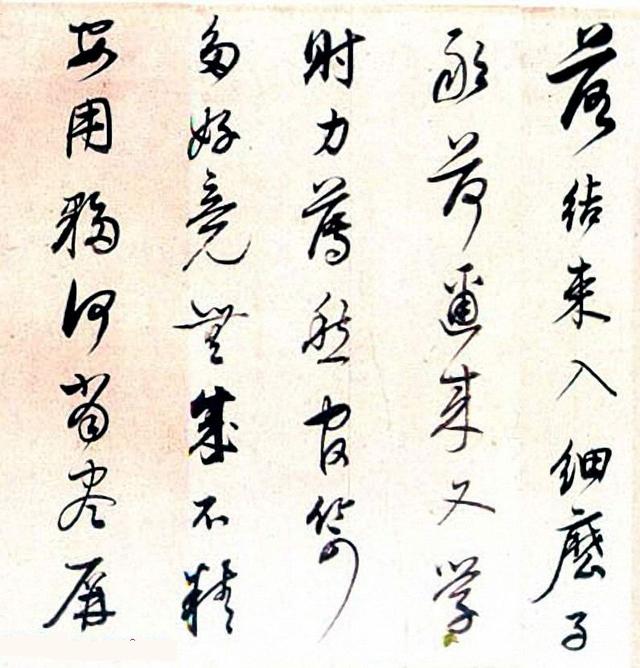

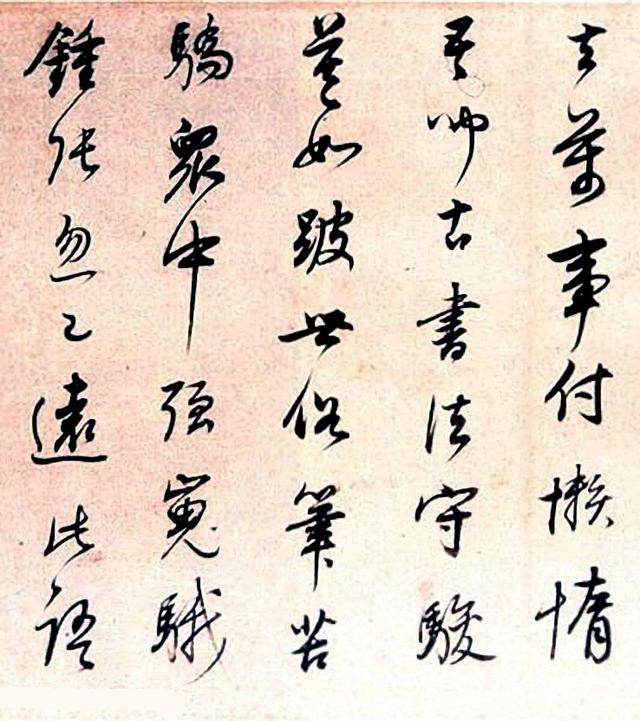

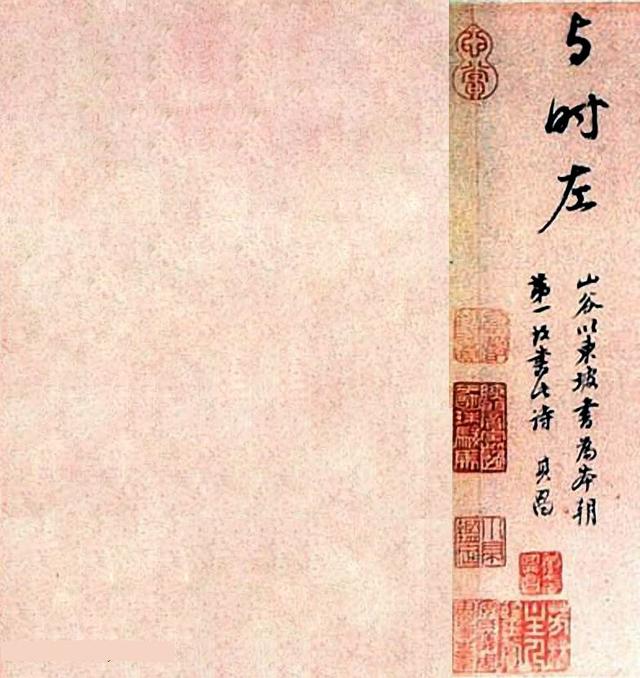

董其昌行书苏轼《和子由论书》手卷 刊于《中国书法》杂志1990年第一期(赠页)

苏轼《和子由论书》译注

王君敏

【原诗】

吾虽不善书,晓书莫如我。苟能通其意,常谓不学可。貌妍容有颦,壁美何妨椭。端庄杂流丽,刚健含婀娜。好之每自讥,不谓子亦颇。

书成辄弃去,谬被旁人裹。体势本阔略,结束入细麽。子诗亦见推,语重未敢荷。迩来又学射,力薄愁官筒。(官箭十二把,吾能十一把箭耳。)多好竟无成,不精安用彩。何当尽屏去,万事付懒惰。吾闻古书法,守骏莫如跋。世俗笔苦骄,众中强嵬騀。钟张忽已远,此语与时左。

【注释】

①貌妍容有颦:苏轼书法不计工拙,遭到当时一些士大夫的讽刺,黄庭坚辩道:“此又见其管中窥豹,不识大体。殊不知西子捧心而颦,虽其病处,乃自成妍。”

②璧美何妨椭:璧玉只要色质美好,即使形状上不是很圆又有什么妨碍呢?璧是平圆形中间有孔的玉,椭圆便是有些不圆满,有缺憾。

③体势:指字画的形体结构、气势风格。

④结束:指字的笔势收束。

⑤细麽:细微。麽,细小。

⑥守骏莫如破:一味骏快不如带点跋偃,也就是藏巧于拙的意思。骏:迅速。嵬騀:高大

③钟张:三国的钟舔、东汉的张芝,皆为古代书法家。

【译文】

我即使不擅长书法,但是,当今没有比我更通晓书法之道的。我经常说:假如通晓书法的本意在于追求寄意,即使不经常学习书法也是可以的。佳人只要容貌靓丽应该容许有皱着眉头忧愁的时候;璧玉只要色质美好,即使椭圆又有什么妨碍呢?端正庄重之中混合着流畅华美,坚强有力之中包含着轻盈柔美。我很喜欢这种风格,却每每自我调侃,想不到你也是这样看待我的。我平常书法创作完成以后就随手丢弃,却被他人包裹而去。形体结构、气势风格本来就疏放不拘束,笔势收束却能进入细微之处。你的诗也对我的书法大加推举,话语虽然诚恳,我却不敢承当。近来,我又学习射箭,臂力不足射不了十二把箭。爱好很多终究没有成就,如果技艺不精湛,即使多几种技艺又有什么用呢!什么时候能把这些都抛开,对万事都懒惰些啊。我听说古代的书法原则是:一味骏快不如带点跋偃。世俗书法的毛病在于过于骄矜,总想在众人之中强行出头。三国的锤舔、东汉的张芝早已被人们忘记了,我得这些说法,恐怕已不合时宜了。

【解读】

这首诗意在说明书法重在“寓意”,不必死学古人,斤斤计较于“法度”。苏轼《石苍舒醉墨堂》诗:“自言其中有至乐,适意无异逍遥游。……我书意造本无法,点画信手烦推求。”他把书法艺术作为写意、乐心、游戏的一种手段,不计工拙,唯在自由挥洒耳。苏轼曾自我剖示道:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”这种追求自我精神的遨游,信手遣兴,不计工拙,也遭到当时一些士大夫的讽刺,有人说苏轼的书法多病笔,“作‘戈’多成病,又腕著而笔卧,故左秀而右枯”等等。黄庭坚辩曰:“此又见其管中窥豹,不识大体。殊不知西子捧心而颦,虽其病处,乃自成妍。”苏轼提倡“浩然听笔之所之,而不失法度,乃为得之”(《论书》)。胸中有浩然之气,便能发之于胸,应之以手,便能听笔之所至。苏轼的书艺神而化之,法意互得,无意于佳而自佳,达到自然天成的境界。

评论(0)