赵之谦是晚清时期最为知名的书法篆刻家、 画家, 在书法上, 他四体兼善,篆、隶、行、草, 无不旁通, 承继阮元 (1764—1849)、 包世臣 (1775—1855) 碑学传统, 开一代新风。对于赵之谦而言, 后世的研究者多关注于其篆隶而忽视其行书。 实际上, 赵之谦存世最多的便是其行书。

赵之谦的早期行书, 实际上受两方面影响, 一方面, 其所孜孜以求的科举考试必然是主要方向;另则, 乾嘉之际兴起的碑学, 虽未像康有为所述 “迄于咸、 同,碑学大播,三尺之童,十室之祉,莫不口北碑, 写魏体, 盖俗尚成矣”,但经由阮元、 包世臣等人的鼓吹, 已是蔚为大观。 赵之谦早期书法的浑厚, 或许源出于此。

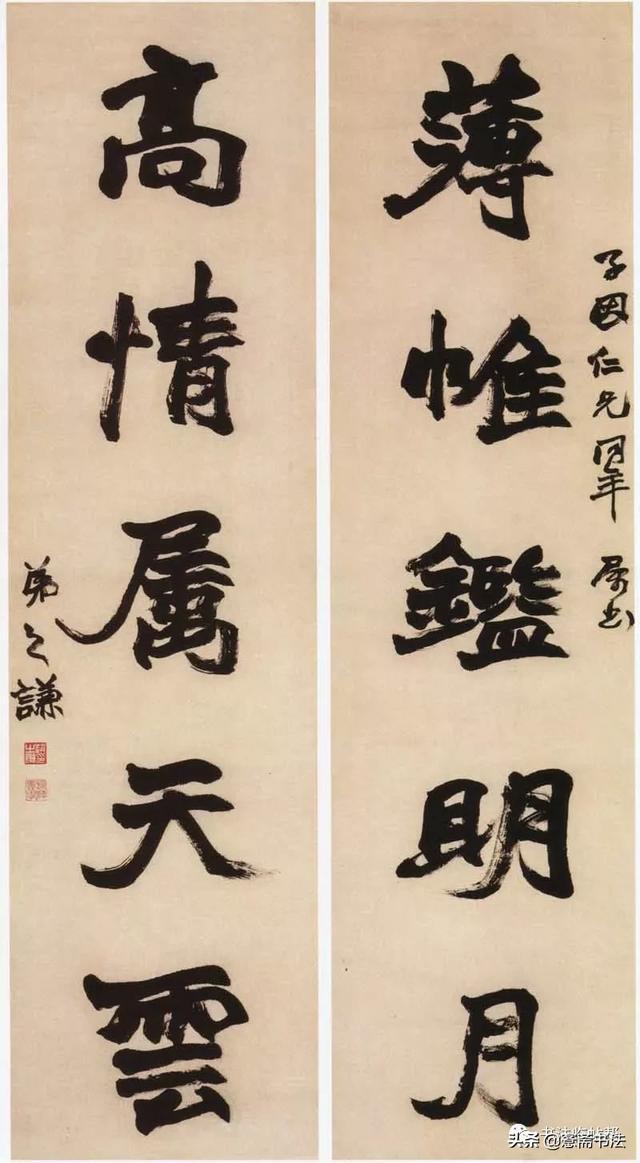

对赵之谦而言, 其入手法帖即为颜字, 唐、 宋、 元、 明人的书法真迹亦时时临习。虽从赵之谦的存世书作中偶有不易觉察的黄庭坚之影响, 然而从其自述而查, 可知其取法黄庭坚是毫无疑问的。如其三十一岁时 (1860)所书 《入城临水行书七言联》, 即可看到黄庭坚之影响。赵之谦学书的基础是当时流行的颜字及帖学。

或许科举的失利使其心中的抑郁之气得以爆发, 对书法而言直接导致书法向碑派书法的转换, 由正统向非正统的转换。

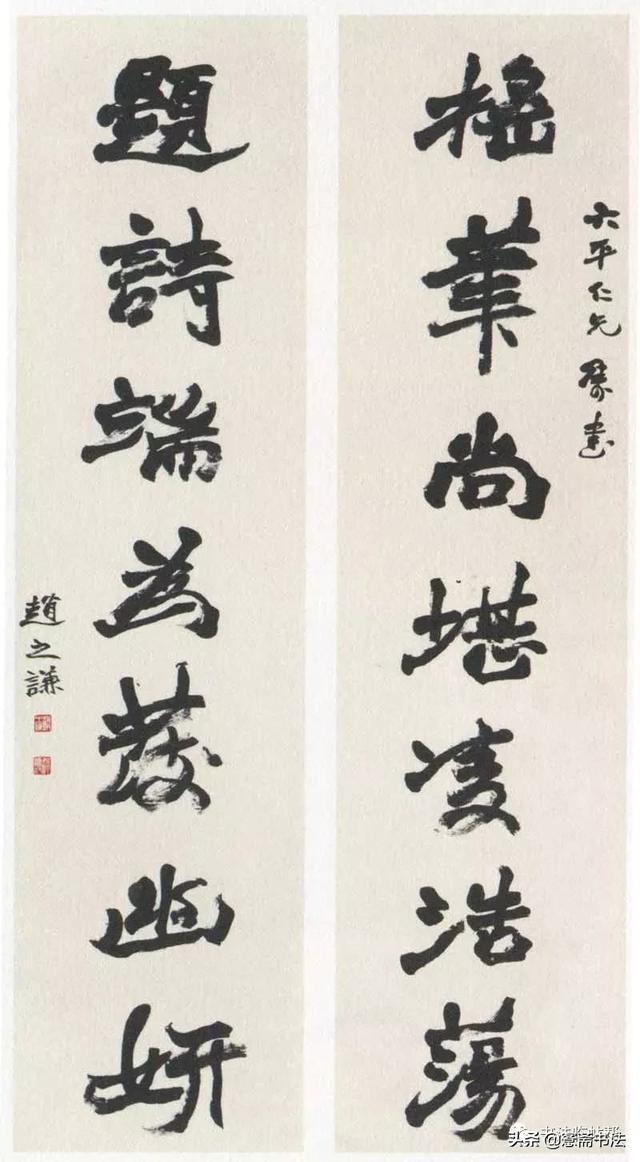

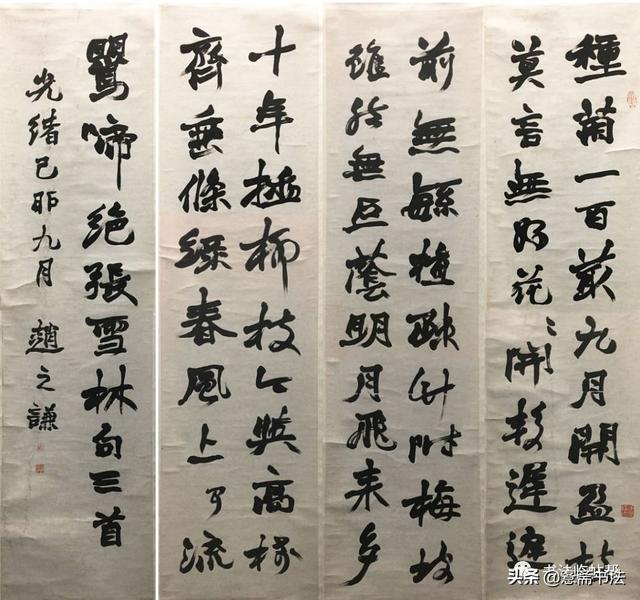

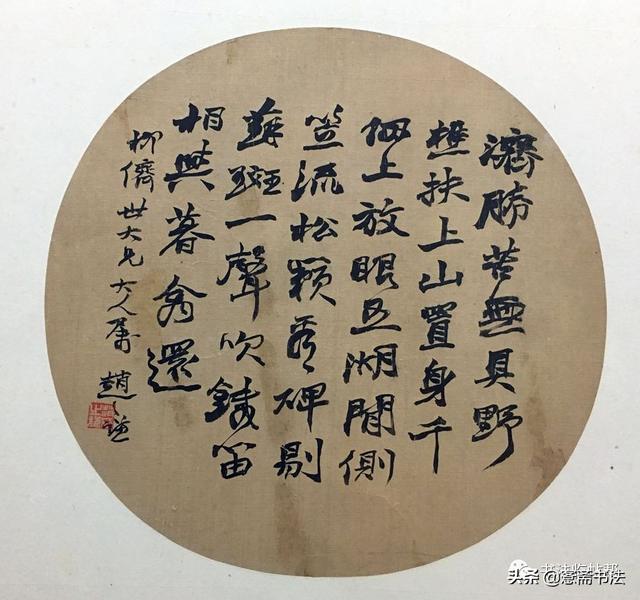

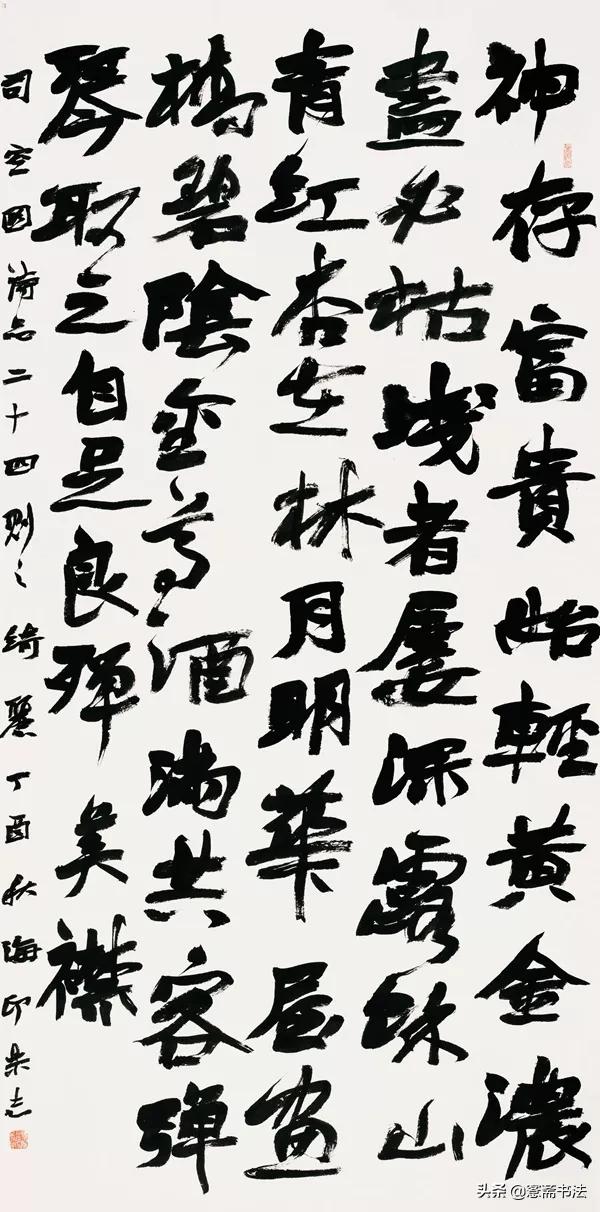

赵之谦初作魏书, 实际上是以楷书笔意加上北碑字体结构而成, 并未体现出明显的碑体书法的特征。行书亦多为行楷书。四十岁前后, 赵之谦的北碑体行书浑厚质朴中见飘逸, 臻于纯青, 尤其大字书法, 开始显现出碑派书法之影响 。

对于赵之谦的书法, 历来褒贬不一:誉之者称其融合碑帖, 开一代新风; 贬之者谓其书法 “糜弱” “流丽”。

康有为云: “赵撝叔学北碑, 亦自成家,但气体糜弱。今天下多言北碑,而尽为靡靡之音,则赵撝叔之罪也。”

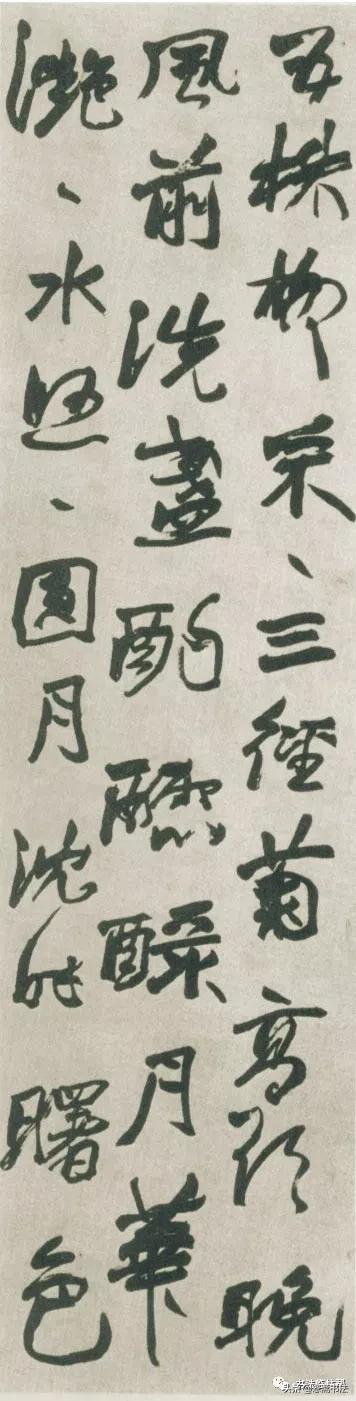

沙孟海在 《近三百年的书学》 亦云: “把森严方朴的北碑, 用宛转流丽的笔子行所无事地写出来, 这要算赵之谦第一副本领了。”

实际上无论是康有为, 还是沙孟海, 在清末民初碑学大行之时, “糜弱” “流丽” 都不是好的评价, 这与碑派书法追求的雄强大气、 质朴自然相背。将 “糜弱” “尽为靡靡之音” “流丽” 归罪于赵撝叔, 究其原因, 皆因其书法的笔法、 审美与碑学所提倡的书学思想有较大差异, 且在后世的影响巨大。

从阮元的 《南北书派论》 和 《北碑南帖论》 为清代碑学的中兴竖起了第一面鲜明的旗帜, 到包世臣的 《艺舟双楫》 确定了碑派书法的技法理论以及审美原则, 再经由 《广艺舟双楫》 的鼓吹挟带康有为政治上的影响, 碑学在清代大盛, 几近于一统书坛。碑学书法在审美上提倡厚重、 大气、 生拙;在技法上提倡 “用逆用曲” “中实气满”。但在赵之谦的行书中, 并非一味地使用 “用逆用曲” 的技法, 帖学、 碑学的笔法都有运用。

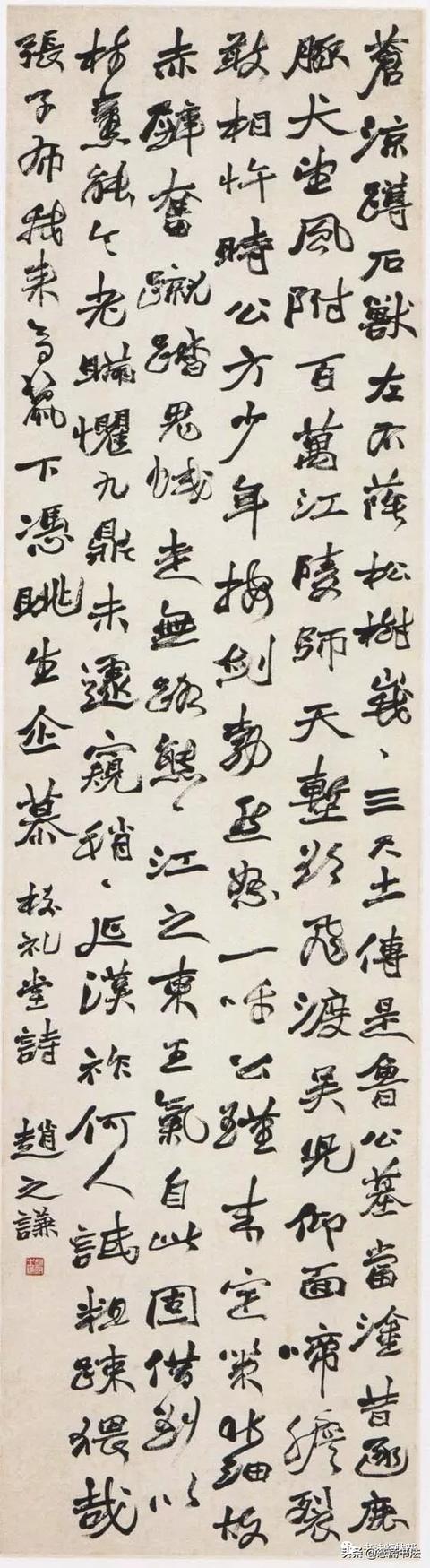

赵之谦在给友人的书信中谈及其书法时, 其自道: “弟子书仅能作正书, 篆则多率, 隶则多懈, 草本不擅长, 行书亦未学过, 仅能稿书而已。”

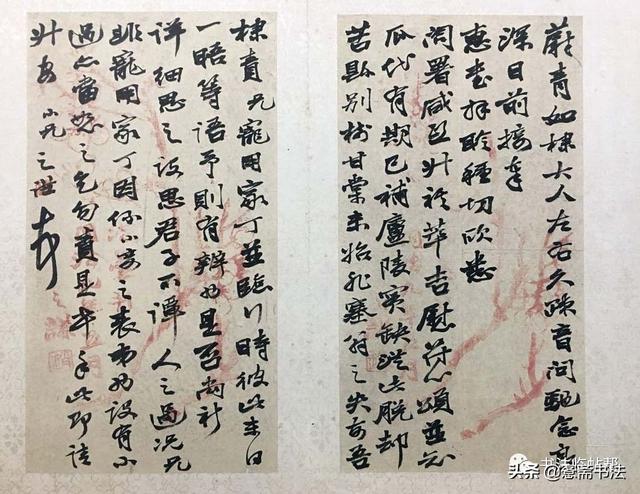

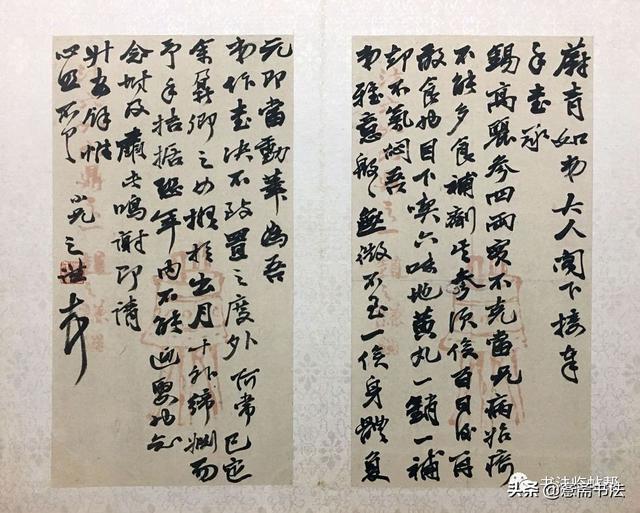

能够体现赵之谦手札碑学属性的更多的在于字体结构的趋扁, 而帖学书法的字形大多取纵式。能够真正体现赵之谦行书碑学属性的是其大字碑体行书。

从帖学走出的赵之谦在书写手札时由于手札书写的自然属性, 以及小字空间的限制, 使得书写过程中不容许也很难刻意地增加提按。

故而赵之谦的手札基本以帖学为基调, 加以融合自身的审美取向, 符合中和之原则, 并未出现如后期吴昌硕 (1844—1927)、沈曾植 (1850—1922) 等书法之特征。

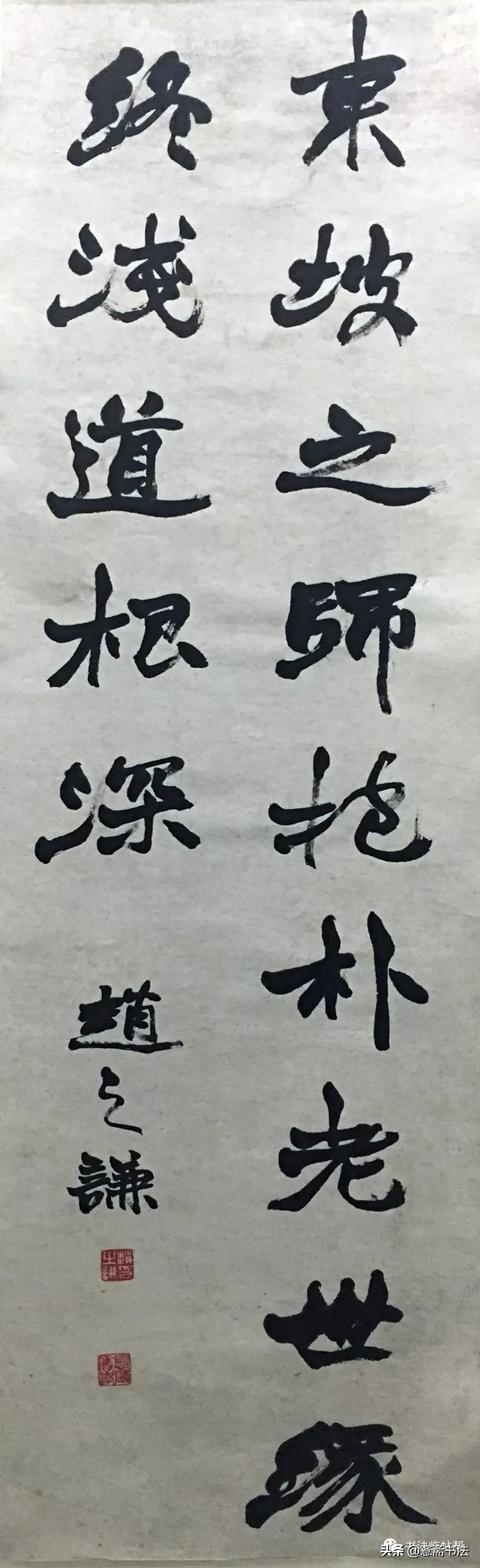

赵之谦的大字行书在书写的过程中, 侧锋、 中锋并用, 在没有前人笔法参照的情况下, 笔锋逆推, 沉稳有力, 在一定程度上实现了碑派书法的审美特征。但较之于沈曾植的 “生”、 吴昌硕的 “厚” 以及康有为的 “朴”, 赵之谦的大字行书显然婉丽柔和得多。

在赵之谦的大字作品里, 体现了更多的创作意识和设计的成分。或者说, 其在未书写前即对书写后的效果做了设想, 在书写的过程中又增加了对效果的把控, 因而并非其感情的自然流露。从其传世的作品进行观察和分析, 他的部分大字作品为有意追求碑刻的效果, 雕凿的痕迹就显得非常浓。

对于 “二王” 实际未曾真正彻底的否定,其所反对不屑者实乃学 “二王” 之末流, 并非真正意义上之“二王”。故而, 赵之谦手札的书写在本性的体现上要强于其大字。

赵之谦生活在晚清, 中年以后出于种种原因帖学转向而碑学,正如有的人评论他是 “颜底魏面”, 其本心或本性所指向的是帖。虽然其部分行书的外在形式与传统的帖学书法拉开了一定的距离, 但其中所体现得更多是帖的精神。因此, 在碑帖结合这一点上, 如果说沈曾植是三分帖七分碑的话,那么赵之谦可以说是三分碑七分帖的。

,转发了

评论(0)