从清代书法演变来看,

傅山、邓石如、赵之谦、沈曾植、康有为等人,

莫不是以笔法杂沓而获得新意的,

这或许正是碑学派所妙理独得的秘诀所在~

清代中晚期碑学思潮的出现是书法理念转移的一个契机,它标志着书法朝着另外的方向前行了。从碑学的萌芽时代,到阮元、何绍基等人的倡导,以及邓石如、赵之谦等人的碑学实践都从很大程度上推进了碑学体系的不断成熟,但这些先贤们对于碑与帖的态度上,尚未有一个根本的变革态度。直到康有为的《广艺舟双楫》问世,碑学的观念才真正建立起来。

康有为于1858年生于广东南海县,曾用名祖诒,字广厦,号长素,后改号更生,晚号天游化人。1895年中进士,参与并领导了公车上书。1898年戊戌政变失败后,康有为奔走异国他乡,环游诸国,至1913年回国,1927年于青岛逝世。康有为是晚清维新派的代表人物,也被誉为晚清新学第一人。康氏是今文经学的集大成者,也是碑学的集大成者。他的书学理论对晚清、民国以至现当代的书法趋向都产生了极其重要的影响。康有为的书学理论与其今文经学的学术路径以及维新派的政治理念密切相关,他的书学的核心概念便是在此基础上提出的。

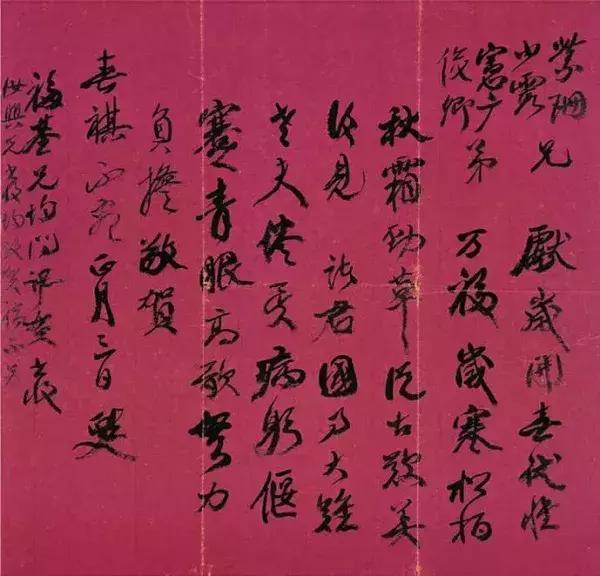

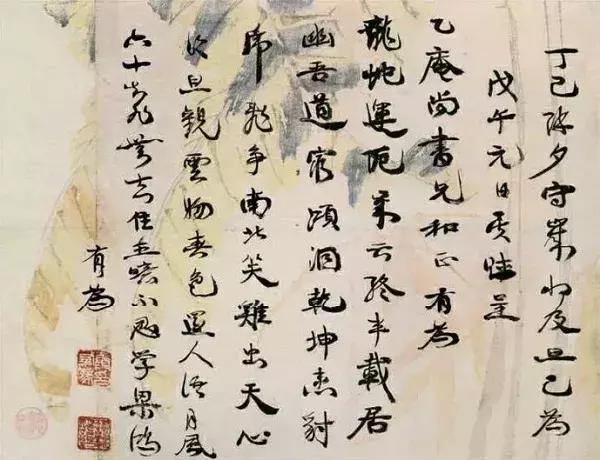

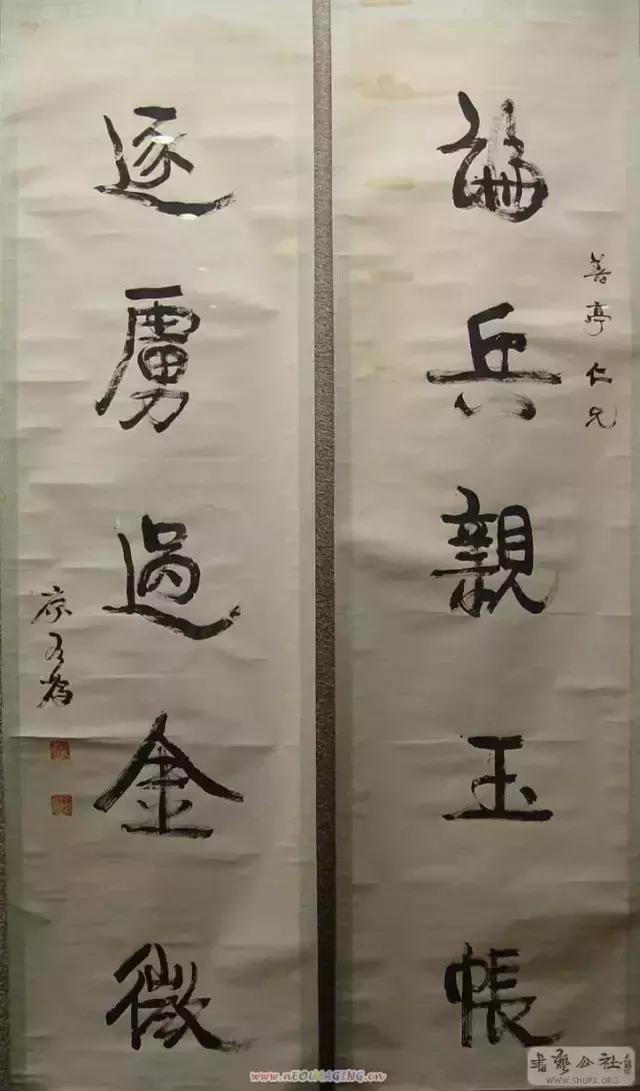

[清]康有为 致紫珊、少霞、宪庵、俊卿书札 纸本 南海博物馆藏

一、清代中晚期碑学思潮的演进

清代中晚期出现的碑学思潮使书法的方向发生了转变,其中为之开先声者正是乾嘉时期的著名学者阮元。阮元论书有北碑南帖、南北书派之说,他对南北朝时期书法流派的划分以及北碑南帖的论断在书学领域产生了广泛的影响,而他的历史观察之外,更重要的目的在于对早已断了脉络的北派古法的重寻与关注。其《南北书派论》云:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。而篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。”他指出“元、明书家,多为《阁帖》所囿”之事实,强烈呼吁颖敏之士,“振拨流俗,究心北派,守欧、禇之旧规,寻魏、齐之坠业”,从而避免“汉、魏古法为俗书所掩”之弊端,重新使书风回到中原古法的轨道上来。同时,阮元对南朝书风进行了毫不客气的批评,他的《北碑南帖论》云:“今《阁帖》如锺、王、郗、谢诸书,皆帖也,非碑也。且以南朝敕禁刻碑之事,是以碑碣绝少,惟帖是尚,字全变为真行草书,无复隶古遗意。即以焦山《瘗鹤铭》与莱州郑道昭《山门》字相校,体似相近,然妍态多而古法少矣。”〔1〕阮元字里行间流露出对北派式微的惋惜之情以及对南派俗书盛行的不满。他对汉魏以及南北朝时期书学的历史考察是否公允且置不论,然其对书法取法以碑为尚的观点却是显而易见的。不仅如此,为了宣扬其尚碑的理念,阮元还很牵强地将唐代颜真卿、王行满、韩择木、徐浩、柳公权等书家以及元明时代之赵孟頫、董其昌等都纳入了碑学的体系之中以张其军,从而为其重碑的观念寻找到坚实的依据。

继阮元之后,为之呐喊相助者则是其弟子何绍基。何绍基继承了阮元重碑轻帖的论调,但其关注的焦点仍然是北派与南派的问题。其主要论点依然力挺北派,而对于南派多有微词。何绍基在《题智师千文》中云:“右军书派,自大令已失真传。南朝宗法右军者,简牍狎书耳。至于楷法精详,笔笔正锋,亭亭孤秀,于山阴棐几,直造单微,惟有智师而已。永兴书出智师,而侧笔取妍,遂开宋、元以后习气,实书道一大关键,深可慨叹。”〔2〕又,其《跋国学兰亭旧拓本》云:“余学书从篆分入手,故于北碑无不习,而南人简札一派不甚留意。惟于《定武兰亭》,最先见韩珠船侍御藏本,次见吴荷屋中丞师藏本,置案枕间将十日,至为心醉。……盖此帖虽南派,而既为欧摹,即系兼有八分意矩,且玩《曹娥》《黄庭》,知山阴棐几,本与蔡、崔通气,被后人模仿,渐渐失真,致有昌黎‘俗书姿媚’之诮耳。当日并不将原石勒石,尚致平帖家聚讼不休,昧本详末,舍骨尚姿,此后世书律所以不振也乎?”〔3〕在何绍基看来,欧阳询书法所具有的“八分意矩”是与南派一贯的趋尚迥异,而由于后人对王羲之书法模仿失真之故所导致的“俗书姿媚”“舍骨尚姿”之习正是南派的弊端所在。显然,依照阮元、何绍基所论,北派以碑为尚,南派以帖相高,他们均力挺北派正是对碑派的褒扬与肯定。

阮、何之外,泾县包世臣也是晚晴碑学之推波助澜者。包世臣尝师从邓石如,取法篆隶、北碑。他的《艺舟双楫》鼓吹碑学,并将北朝碑版与唐人碑版分别对待,他指出:“北碑字有定法,而出之自在,故多变态;唐人书无定势,而出之矜持,故形板刻。”〔4〕言辞之间,褒贬立见。包氏之论启发了康有为,康氏“备魏”“卑唐”的理论便是将包氏之说推而广之的结果。

阮元、包世臣、何绍基对于北派书法的呼吁以及邓石如、伊秉绶、张裕钊、赵之谦等人的书法实践都为康有为书学的系统化总结提供了基础。但康有为的碑学与阮元、包世臣、何绍基等人的碑学有着明显的区别。他们都是对传统书学的颠覆,但康氏之论远比阮、何等人彻底得多。康有为的先驱们在倡导与学习汉魏、北朝碑版之时尚未提出“碑学”与“帖学”的概念,到了康有为时代,这两个概念终于呼之欲出了。

“碑学”与“帖学”的概念正是康有为在《广艺舟双楫》中明确提出的。康氏在《广艺舟双楫》中建立了比较系统的书学体系,其中对汉篆、北碑的提倡,使康氏被誉为晚晴碑学的集大成者。康有为云:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学宜也。”又云:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。”〔5〕康有为所谓的“帖学”主要是指晋人的法帖,也包括唐人的钩本以及宋明人的翻钩本,这些墨迹或钩本构成了帖学的主要内容,其中正是以“二王”为代表的书法传统。但以“二王”为核心的帖学传统在清代咸丰、同治时期有了极大的转变,康有为论及咸丰、同治时期的书法状况时云:“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体。”可见对北碑的认可与普及在咸丰、同治之时已经完成了。康有为只是承阮、包之旧说,而非开一时之风气者。

自从康有为明确提出碑学、帖学两个概念以来,在对晚清的书学研究中便被学者们普遍采用。碑学在清代无疑是一种新学。它的兴起主要有两个方面的原因,其一是在清代中晚期帖学出现了流弊,给碑学的发展带来了可乘之机。“帖学之兴,乘碑学之坏”,这种对书法取法的审美观念的转变实际上正是“反者道之动”的哲学原则的体现。当帖学在清代已经出现危机的状况下,碑学之兴就是情理之中的事了。其二,金石学的兴起也为碑学理论的提出提供了文字资料上的依据,这些文字资料不仅对学术研究提供了宝贵材料,同时也成为书法取法的新对象。

康有为对魏碑与南北朝碑版均表现出了极大的兴趣。他认为“南北朝之碑,无体不备,唐人名家,皆从此出,得其本矣,不必复求其末,下至干禄之体,以无不兼存”。“今世所用,号称真楷者,六朝人最工,盖承汉分之余,古意未变,质实厚重,宕逸神俊,又下开唐人法度,草情隶韵,无所不有。”〔6〕“古今之中,唯南碑与魏为可宗。可宗为何?曰:有十美:一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。”〔7〕魏碑与南北朝碑版的诸种美感都是康有为竭力鼓吹的,因此他又云:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑。欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。尊之者非以其古也,笔画完好,精神流露,易于临摹,一也;可以考隶楷之变,二也;可以考后世之源流,三也;唐言结构、宋尚意态、六朝碑各体毕备,四也;笔法舒长刻入,雄奇角出,迎接不暇,实为唐宋之所无有,五也。有是五者,不亦宜于尊乎?”〔8〕既然魏碑具有如此多的长处,那么对于魏碑的推重自然在其情理之中了。

康有为的确是碑学的重要推手,因为只有他才使魏碑、南北朝碑版的地位达到前所未有的至尊之位。但值得注意的是,康有为在极力推崇魏碑与南北朝碑版的同时,却对唐碑大肆贬斥,这个现象多少让读者产生疑问:既然康有为是碑学集大成者,为何同样属于碑的范畴,康氏对魏碑、南北朝碑与唐碑的态度却大相径庭呢?这个看似难以自圆其说的抵牾之处也使一些研究者认为康氏理论本身自相矛盾。那么,康有为的碑学与帖学究竟如何区分的?康氏理论中是否真的存在着自相矛盾之处?这是我们考察的切入点。

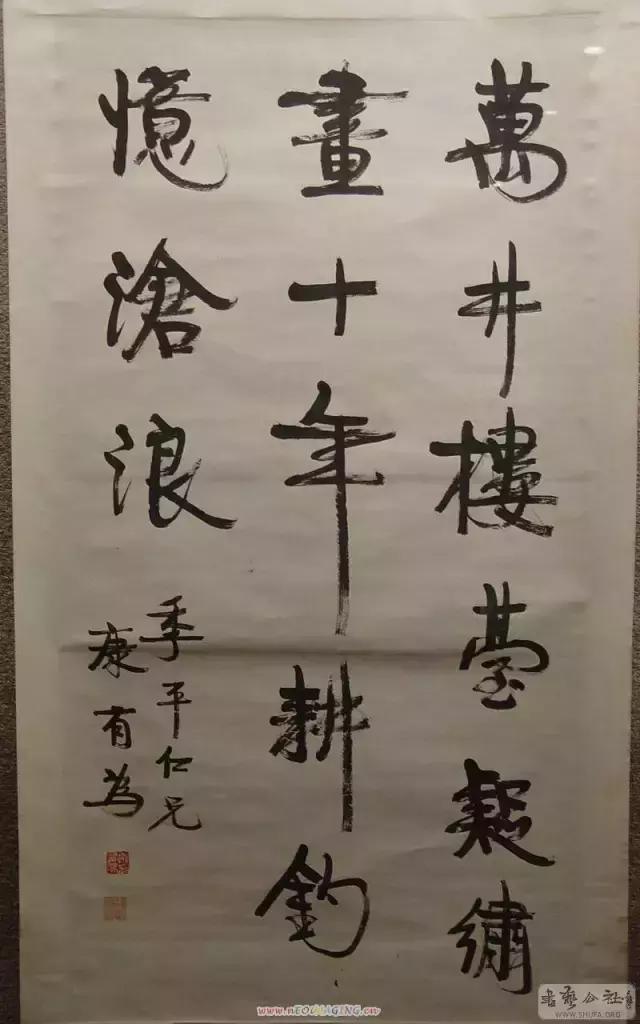

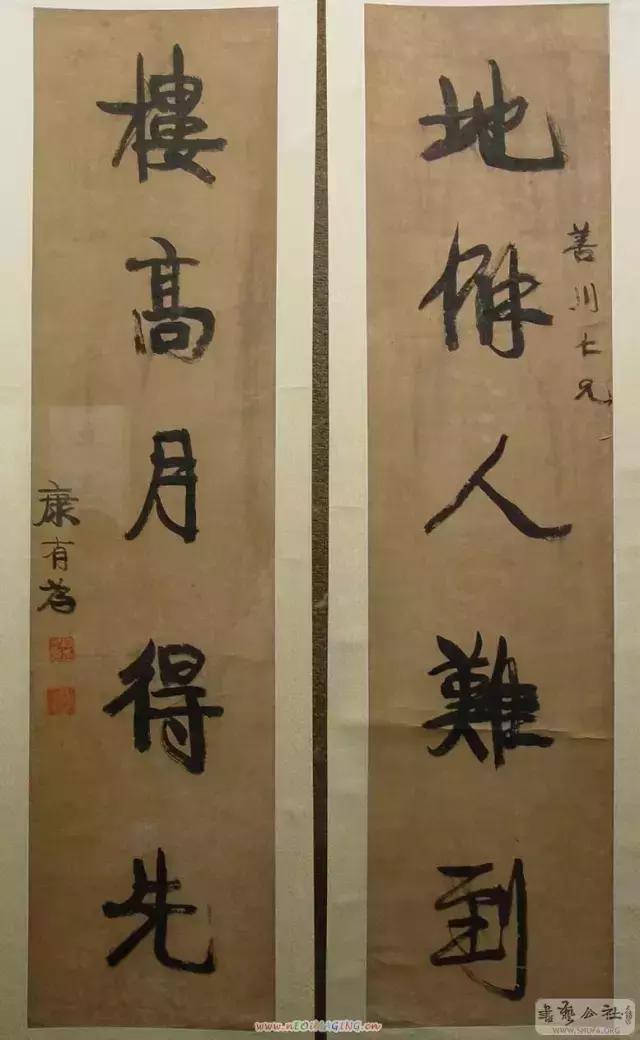

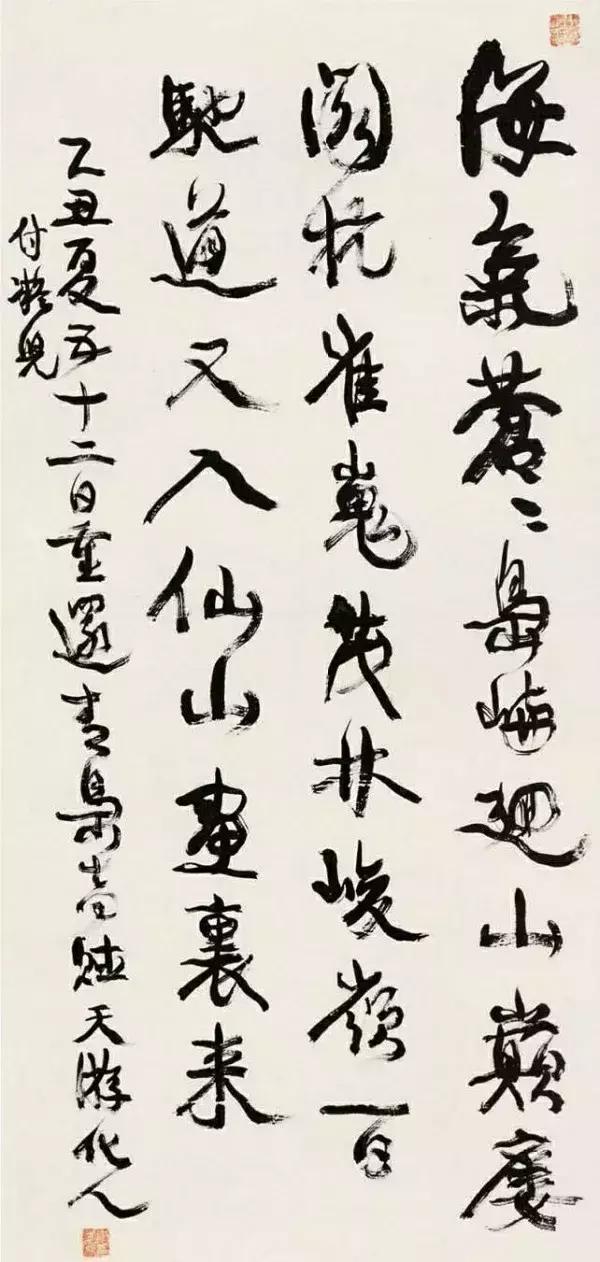

[清]康有为 行书立轴 135cm×34cm 纸本 青岛市博物馆藏

二、“今学”与“古学”:康有为书学

的观察视角当我们将康有为目之为晚清碑学集大成者时,自然会以为康氏是重碑而抑帖的。但从康有为的书论考察,其实并非如此。康有为对待魏碑、南北朝碑与唐碑截然不同的态度恰恰证明了这一点。这是因为康有为对于碑学与帖学的界定原本就不是依据碑与帖作为划分依据的。

与对魏碑与南北朝碑的极度推崇相反,唐碑在康氏书论中始终处于一个尴尬的境地。尽管唐碑在古代碑刻书法中也处于一个鼎盛时期,但在康有为看来,唐碑远不如魏碑那样具有艺术价值,而且唐碑也不适合作为书法取法的对象。康有为曾在《卑唐》篇中对唐碑之弊端提出尖刻的批评:“至于有唐,虽设书学,士大夫讲之尤甚。然缵承陈、隋之余,缀其遗绪之一二,不复能变,专讲结构,几若算子。截鹤续凫,整齐过甚。欧、虞、禇、薛,笔法虽未尽亡,然浇淳散朴,古意已漓,而颜、柳迭奏,澌灭尽矣。”“若从唐人入手,则终身浅薄,无复有窥见古人之日。”〔9〕康有为对唐碑的批评之尖锐前无古人,之后,他又将六朝笔法与唐人之书法多方位进行比较,其结论云:

六朝笔法,所以迥绝后世者,结体之密,用笔之厚,最其显著。而其笔画意势舒长,虽极小字,严整之中,无不纵笔势之宕往。自唐以后,局促褊急,若有不终日之势,此真古今人之不相及也。约而论之,自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋;唐以前之书舒,唐以后之书迫;唐以前之书厚,唐以后之书薄;唐以前之书和,唐以后之书争;唐以前之书涩,唐以后之书滑;唐以前之书曲,唐以后之书直;唐以前之书纵,唐以后之书敛。学者熟观北碑,当自得之。〔10〕

康有为一方面提倡碑学,另一方面又将唐碑摈弃在书法取法的范围之外,表现出他对魏碑的偏爱以及对唐碑的成见。

[清]康有为 致某君书札 纸本 南海博物馆藏

如果我们翻览宋、元、明以至清代前期的书论,就可以发现康有为尊魏卑唐之说并非只是简单的偏爱和成见,而是有着更为深刻的历史文化背景。唐代以降的书家在书法取法上一般持两种态度:一是师帖不师碑,一是师碑重唐碑。对于书法的临摹与学习而言,法帖无疑是最直接的可以取法的对象,而碑刻则已经在原作的基础上有所变化,因而多有失真之处。故碑帖相较,帖往往更为人所重视。如米芾在《海岳名言》中谓:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书,故必须真迹观之,乃得趣。”陈槱的《负暄野录》之《学书须观真迹》条引石湖云:“学书须是收昔人真迹佳妙者,可以详观其先后笔势轻重往复之法,若只看碑本,则惟得字画,全不见其笔法神气,终难精进。”可见,书法取法以帖为尚是诸多书家尊奉的一条基本准则。

然而对于楷书而言,碑刻是不可忽略的文字资料,因此法度谨严而体态端庄的唐碑无疑是取法的对象。就唐碑的书写者看,无论初唐的欧、虞、禇、薛,还是中唐的颜、柳等人,他们都是身居高位的官宦权臣,是古代士大夫中的杰出代表。也正因为他们不仅长于书法,而且具有很高的社会地位,从而使他们的书法得以广泛流传,并成为后人临摹取法的对象。朱长文的《续书断》中将唐代以来的书家分为神、妙、能三品,其中以颜真卿为神品,虞世南、欧阳询、欧阳通、禇遂良、柳公权等人之书为妙品,表明了他对唐代名碑的欣赏和推重。明代冯班的《钝吟书要》对唐人碑刻也多有嘉评:“虞世南能整齐不倾倒,欧阳询四面停匀,八方平正,此是二家书法妙处,古人所言也。”又云:“余见欧阳信本真迹及《皇甫君碑》,始悟《定武兰亭》全是欧法。”“虞世南《庙堂碑》全是王法,最可师。”清人梁巘的《评书帖》论唐人书云:“褚书提笔空,运笔灵,瘦硬清挺,自是绝品。”历代书论对唐碑不乏溢美与褒扬之辞,这与康氏对唐碑的贬抑是大相径庭的。当然,在对唐碑的称誉之外,也有对其持有微词者,如南宋姜夔的《续书谱》云:“唐人以书判取士,而士大夫字书,类有科举习气。颜鲁公作《干禄字书》,是其证也。矧欧、虞、颜、柳,前后相望,故唐人下笔,应规入矩,无复魏晋飘逸之气。”姜夔对于唐人的批评是较之魏晋时期以钟、王为代表的书家而言的,这些微词并不表明他反对临习唐碑,相反,他的论述中对北朝碑刻只字未提就已经表明,在唐碑与魏碑之间,他仍然是重视唐碑的。从这些书论中可以清楚地看出,唐碑受到宋、元、明以及清代前期书家的高度重视,在这数百年的书法发展过程中,唐碑也一直是书家取法的重要对象,也可以说对历代法帖的临摹与对唐碑的取法是一个从未中断的传统。这个传统与康有为的求变理论发生了激烈的碰撞与冲突,这也成为康氏贬抑唐碑的重要原因。

对于晚清书坛而言,唐碑是一个旧有的传统,而魏碑与南北朝碑版则是新的法书资料。清代中晚期,魏碑的出土以及对魏碑的重新认识都对书法产生了重大影响,“乾、嘉之后,小学最盛,谈者莫不藉金石以为考经证史之资。专门搜辑著述之人既多,出土之碑亦盛,于是山岩、屋壁、荒野、穷郊,或拾从耕夫之锄,或搜自官厨之石,洗濯而发其光采,摹拓以广其流传”。“出碑既多,考证亦盛,于是碑学蔚为大国,适乘帖微,入缵大统。”〔11〕伴随着魏碑、南北朝碑的出土,以及阮元、何绍基等人的大力倡导之后,这些原本不为士人们关注的文字成为新的时尚,成为人们竞相临习的书法范本。阮元、何绍基等人倡导汉魏碑版,弘扬北朝古法的一个重要结果是拓展了书法取法的范围,让那些早已被人们忘却的碑版成为书法取法的对象。

但魏碑的风行未必就一定要以对唐碑的贬抑作为代价。康有为之所以尊魏卑唐,一方面与清代中晚期书法发展的状况有关,一方面受到包世臣的影响。正如康氏所云,“康、雍之世,专仿香光,乾隆之代,竞讲子昂;率更贵盛于嘉、道之间;北碑萌芽于咸、同之际”〔12〕。显然,对于晚清书法而言,无论是董其昌、赵孟頫,还是唐代的欧阳询,也无论他们原本是碑还是帖,他们的流行都已是明日黄花,而只有魏碑才是晚清书法的主角。这种状况无疑对康有为产生了极大的影响。另一方面,康有为对魏、唐碑版的褒贬直接来源于包世臣的碑学理论。这双重因素为康有为的碑学理论奠定了基础。

唐碑的尴尬境地正由于它虽然属于碑的范畴,但它却是书法旧有的传统,而这个旧传统与康有为求变的理论是相悖的。因此,康有为所崇尚的碑学并非泛指前代的所有碑版,他的碑学与帖学理论也显然不是按照碑与帖来划分,而是依据一个新的标准,这正是他所谓的“今学”与“古学”。康有为论云:

吾今判之:书有古学,有今学。古学者,晋帖唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也。今学者,北碑汉篆也,所得以碑为主,凡邓石如、张廉卿等是也。人未有不为风气所限者,制度文章学术,皆有时焉,以为之大界。美恶工拙,只可于本界较之。学者通于古今之变,以是二体者,观古论其时,致不混焉。〔13〕

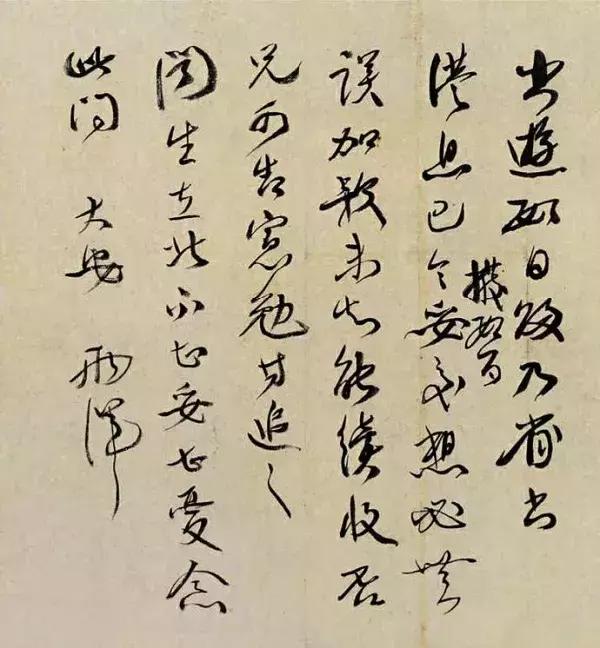

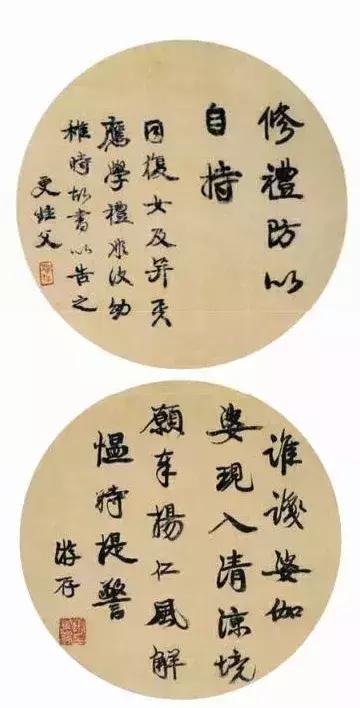

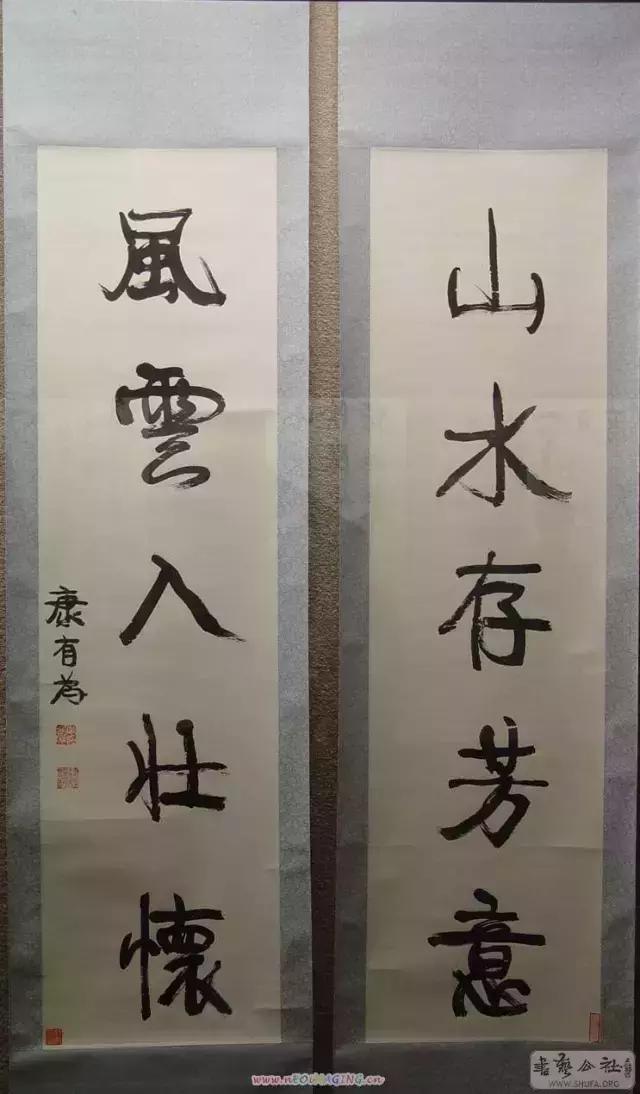

[清]康有为 行书丁巳除夕守岁诗 23.5cm×31cm 纸本 1918年 青岛市博物馆藏

康有为的这个论断正是他的理论体系中之关键所在,唯有循此脉络,康氏的书学体系才能得到贯通的理解。康有为将书学分为今学与古学两种,所谓的“古学”包括晋帖和唐碑,“今学”则包括北碑和汉篆。如康氏所言,古学中的晋帖和唐碑“所得以帖为多”,因此古学实指帖学无疑。在康有为看来,唐碑与晋帖之间存在着近缘关系,而与北碑全然不同。这正是康有为将晋帖与唐碑划归为古学范畴的原因所在。“今学”中之北碑与汉篆则“所得以碑为主”,故今学实指碑学。可见,康有为虽然承袭了阮元、何绍基、包世臣等人的碑学理念,但其旨趣却未尽相同。

“今学”与“古学”原本是指今文经学与古文经学。今文经学与古文经学是汉代经学的两大派别。西汉时期今文经学作为官方学术,古文经学在长时期都只是存在于民间学术层面上。新莽之时,刘歆将古文经学范畴的《左传》《周礼》《毛诗》等典籍立为官学,但旋即废除。东汉经学中仍然以今文经学为官学,但古文经学领域却出现了一批著名的经学家,有与今文经学分庭抗礼之势。东汉后期郑玄兼治今古文经学并集其大成,经学之争得以平息。清代中晚期,由于乾嘉考据之学的弊端引发了一些学者反思,并将学术之路径引领到新的方向。庄存与、刘逢禄、魏源、龚自珍等学者先后受到了公羊学的启发,逐渐形成了晚清的以公羊学为内核的今文经学阵营,以与古文经学分庭抗礼。康有为便是晚清今文经学的集大成者。

今文经学的学理中本来就存在着浓厚的“求变”理念。晚清学者将今文经学与当时实际政治中的维新改良的目的结合起来,遂成为晚清学术思想史上的一大潮流。康有为在戊戌变法的前十年便为维新奔走呼号了,为了达到他的维新理想,他从古代的政治与学术中寻找到可以为之所用的理论依据,即今文经学。康有为的学术思想不仅在其为维新变法提供了依据,而且直接移用到他的书学理论中来。当然,原本康有为的《广艺舟双楫》就是在其 政治抱负难以施展,郁郁不得志的情境之下产生的,因此他欲借助书学呼吁变法,或者是借助书学而发的一种倾诉,这种思想也随之表露出来。

康有为所谓“今学”与“古学”的概念早在他撰写《新学伪经考》时已经明确提了出来。(康氏的《新学伪经考》存在学术上的争议,有抄袭廖平《今古学考》之嫌疑,但毕竟该著在当时的学术界形成一股飓风,影响之大,可见一斑。) 该书之《汉书·艺文志辨伪》篇云:“盖歆为伪经,无事不力与今学相反。总集其存,则存《周官》。今学全出于孔子,古学全出于周公。盖阳以周公居摄佐莽之篡,而阴以周公抑孔子之学,此歆之罪不容诛者也。”〔14〕显然,康氏这里所谓的“今学”是指今文经学,而古学是指古文经学。康氏本人对于今文经学多持肯定态度,而对古文经学则坚决加以贬斥,力诋古文经学之伪。康氏立场之鲜明、态度之坚决是显而易见的。

康有为《广艺舟双楫·体变》中所提出的“今学”与“古学”当然与其《新学伪经考》中所谓的“今学”“古学”之内涵完全不同。但颇有趣味的是,无论是经学范畴,还是书学领域,康有为都是力挺“今学”而贬抑“古学”的。在经学上,康有为考证古文经学为刘歆伪造,从而否定其学理上的合法性。而在书学上,康有为贬抑古学正是要改变自唐宋以来的书学传统。这两个不同领域中使用的相同概念看似偶合,实则有着内在的联系。康有为以“今学”与“古学”作为其书法理论的基点,并以此为根据,划定了书法取法的范围,即凡是属于“今学”范畴的可以作为取法对象,而“古学”范畴则完全可以摈弃不取,其中以今代古之意显而易见。当然,康氏所谓的“今”与“古”并非以时代先后顺序为依据,而是对书学的旧传统与清中期以降的新取向相较而言的。

康氏的体系中不仅仅是对碑与帖的问题提出了很多新解,而且借助“今学”与“古学”两个重要学术概念表达了他对于历代书法演变的观点。这两个概念的远远比碑学与帖学的区分更具有意义。与其说康有为是碑学派,不如谓之今学派。他的基本思路从他早年接受的今文经学的启迪而来,这反映了他的书法理论与学术思想的一致性。

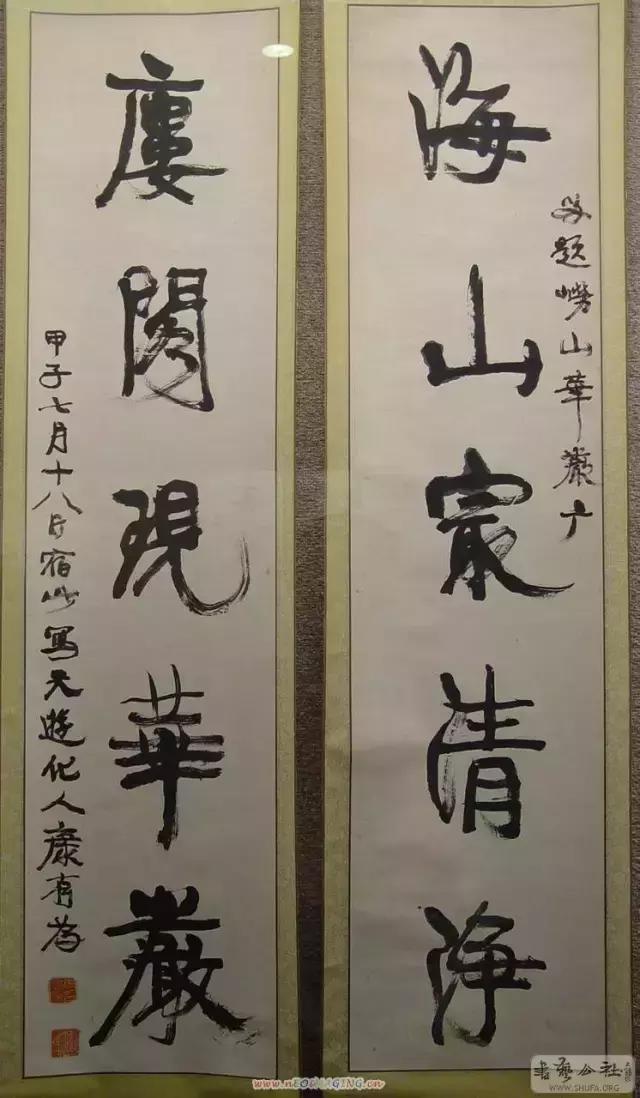

[清]康有为 致伍宪子手札两通 纸本 南海博物馆藏

三、“新体”与“新理”:康有为“今学”“新学”的注脚

康有为书学中对传统帖学与当时流行之碑学的态度正是他一贯倡导的“变”的观念的体现,这或许正是他所言“苏援一技而入微者,无所往而不进于道也”具体而微的求证而已。尽管康有为的“今学”说更鲜明地表达了他所谓的碑学之真正含义,并在理论的层面比碑学先贤们更加彻底,但这种理论只有真正落实到技术层面才会有切实的可操作性,才会使这种理论与书写实践真正接轨。关于此点,康有为一方面汲取了阮元、何绍基等人关于“篆分遗意”的观念,另一方面大谈特谈他所谓的“新理异态”“新体异态”“新意妙理”等,而这两个方面正是康氏“今学”说的最佳注脚。同时,康有为还使用“旧学”“旧体”等概念,旧学、旧体自然是指唐宋以来传统书学,即他所谓的古学。虽然康氏尚未明确提出“新学”的概念,但却屡次提出“新体”“新理”,实则指乾嘉以来的碑学,即他所谓的今学。

康氏之书学可谓是喜新厌旧之学〔15〕,他在《广艺舟双楫》中多次提及“厌”字,以表明以今代古,破旧立新乃是书学发展的根本规律。康有为云:

乾隆之世,已厌旧学。冬心、板桥,参用隶笔,然失则怪,此欲变而不知变者。汀洲精于八分,以其八分为真书,师仿《吊比干文》,瘦劲独绝。怀宁一老,实丁斯会,既以集篆隶之大成,其隶楷专法六朝之碑,古茂浑朴,实与汀洲分分隶之治,而启碑法之门。开山作祖,允推二子。即论书法,视覃谿老人,终身欧、虞,褊隘浅弱,何啻天壤邪?吾粤吴荷屋中丞,帖学名家,其书为吾粤冠。为窥其笔法,亦似得自《张黑女碑》,若怀宁则得于《崔敬邕》也。

阮文达亦作旧体者,然其为南北书派论,深通比事,知帖学之大坏,碑学之当法,南北朝碑之可贵,此盖通人达识,能审时宜,辨轻重也。惜见碑犹少,未暇发蒨,犹土鼓蕢桴,椎轮大辂,仅能伐木开道,作之先声而已。〔16〕

此处康有为指出的“旧学”即为帖学,而他所谓的“旧体”也是指属于帖学流派的书法传统。康有为指出了早在乾隆时期帖学就出现了危机:当时的一些书家曾经做过变革传统的尝试,如金农、郑燮的变法。但在康有为看来,他们虽然有意识地“参用隶笔”,但其书法实践却出现了问题。从康氏的论述中可以推理,这个问题或许正是金农、郑燮还没有找到像邓石如那样将篆隶与六朝碑版融会贯通的方法,并出以新意。即书法取法范畴没有实质性地拓展,真正的新意便只可能是空谈。

正如刘梦溪先生所言:“康有为乃晚清新学第一人”。〔17〕康氏之新学不仅体现在他的经学思想上,而且也反映在他的书学理论之中。康有为在批评“旧学”“旧体”的同时,提出了“新意妙理”的概念,“新”自然是与“旧”相对而言的。康氏又云:

汉钟鼎文缪篆为多,《太官钟》《周阳侯铜》《丞相府漏壶》《虑俿尺》皆扁缪,惟《高庙》《都仓》《孝成》《上林》诸鼎,则有周鼎意。若《汾阴》《好珝》则肖秦权,《都仓》则婉丽同碑额矣。余以光绪壬午登焦山,摩挲《瘗鹤铭》,后问《陶陵鼎》,见其篆瘦硬方折,与《启封镫》同,心酷爱之。后见王莽《嘉量铭》,转折方圆,实开《天发神谶》之先,而为《浯台铭》之祖者,笔意亦出于此。及悟秦分本圆,而汉人变之以方,汉分本方,而晋字变之以圆。凡书贵有新意妙理,以方作秦分,以圆作汉分,以章程作章。笔笔皆留,以飞动作楷,笔笔皆舞,未有不工者也。〔18〕

康有为在对字体演变过程的考察时发现,用笔的方圆变化也是取得“新意妙理”的方法,如他所举证的从秦分(秦时小篆)到汉分(汉代隶书)、从汉分到晋代楷书的笔法变化,秦分本圆,汉分则易圆为方,汉分本方,而晋字易方为圆,用笔、结体的方圆变化也是获得“新意妙理”的重要途径。艺术重在求变,贵出新意,书法亦然。“新体异态”就是要求书法的结体与态度上与传统有所区别,唯其如此,方可“生意逸出”。康氏所列举之历代钟鼎、刻石等凡是能够出新意者都是在前代书写风格的基础上有一番变化。如果只有继承而不能出新,艺术将会失去生命力。

康有为在强调“新意”之时,还拈出了“异态”“奇态异变”“意态奇变”等词汇,凸显“异”“奇”字用以表明刻意与众不同的观念。如其所云:

鼎之《琅琊》为小宗,西汉分辅之。驰思于万物之表,结体于八分以上。合篆、隶陶铸为之,奇态异变,杂沓笔端,操之极熟,当有境界,亦不患无立锥地也。吾笔力弱,性复懒,度不能为之,后有英绝之士,当必于此别开生面也。〔19〕

吾见六朝造像数百种,中间虽野人之所书,笔法亦浑朴奇丽,有异态。

自唐以后,尊“二王”者至矣。然“二王”之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所取资,皆汉、魏间瑰奇伟丽之书,故体质古朴,意态奇变。后人取法“二王”,仅成院体,虽欲稍变,其与几何,岂能复追踪古人哉?〔20〕

观古钟鼎书,各随字形,大小活动圆备,故知百物之状。自小篆兴,持三尺法,剪截齐割,已失古意,然隶、楷始兴,犹有异态,至唐碑盖不足观矣。唐碑惟《马君起浮图》,奇姿异态,迥绝常制。〔21〕

康有为一面强调“新意妙理”,一面又在历代的经典法书中找到“奇姿异态”“意态奇变”的典型,其中自以“奇”“异”为“新”的内涵。因此,他的书论中也常常将“新”“奇”“异”等字眼连用,并拈出了“新体异态”“新理异态”“新意异态”等词汇,更直白地表达出他的书法审美取向。康有为云:

凡汉分为金、为石、为瓦,有方、有圆,而无不扁密者,学者引伸新体异态,生意逸出,不患无家数也。〔22〕

故有魏碑可无齐、周、隋碑。然则三朝碑真无绝出新体者乎?曰:齐碑之《鋋修罗》《朱君山》,隋之《龙藏寺碑》《曹子建》,四者皆有古质奇趣,新体异态,乘时独出,变化生新,承魏开唐,独标俊异。四碑真可出魏碑之外,建标千古者也。〔23〕

古人论书以势为先。……张怀瓘曰:“作书必先识势,则务迟涩。迟涩分矣,求无拘系。拘系亡矣,求诸变态。变态之旨,在乎奋斫。奋斫之理,资于异状。异状之变,无溺荒僻。荒僻去矣,务于神采。”善乎轮扁之言曰:“得于心而应于手”。庖丁之言曰:“以神遇不以目视,官虽止而神自行。”新理异态,变出无穷。如是则血浓骨老,筋藏肉莹。譬道士服炼既成,神采王长,迥绝常人也。〔24〕

古尚质厚,今重文华。文质彬斓,乃为粹美。孔从先进,今取古质。华薄之体,盖少后焉。若有新理异态,高情逸韵,孤立特峙,常音难纬,睹慈灵变,尤所崇慕。〔25〕

书至汉末,盖盛极矣。其朴质高韵,新意异态,诡形殊制,融为一炉而铸之,故自绝于后世。〔26〕

显然,康有为屡次强调的“新体”“新理”是要与高情逸韵、朴质高韵相联系的,而并非所有的“新体”都可以为康氏所认同。如康有为对李阳冰、黄庭坚、米芾等人的“新”便颇有微词。

夫自斯翁以来,汉人隶法,莫不茂密雄厚,崔子玉、许叔重并善小篆,张怀瓘称其“师模李斯,甚得其妙”,曹喜、蔡邕、邯郸、韦、卫目睹古文(古文虽刘歆伪作,然此非考经学,但论笔墨,所出既古,亦不能废),见闻濡染,莫非奇古。少温生后千年,旧迹日湮,古文不复见于世,徒以瘦健一新耳目,如昌黎之古文,阳明之心学,首开家法,斯世无人,骤获盛名,岂真能过出汉人,空前绝后哉!〔27〕

夫唐人虽宗二王,而专讲结构,则北派为多,然名家变古,实不尽守六朝法度也。五代杨凝式、李建中,亦重肥厚。宋初仍之,至韩魏公、东坡犹然,则亦承平之气象邪?宋称四家,君谟安劲,绍彭和静,黄、米复出,意态更新,而偏斜拖沓,宋亦遂亡。〔28〕

在康有为看来,李阳冰将秦代小篆的“茂密 雄 厚”一 变而为“ 瘦 劲”纵 然是 获得“新体”,但“徒以瘦劲一新耳目”却起到了相反的效果,最终导致书学的衰微,所谓“益形怯薄,破坏古法极矣”。同样,对于黄庭经、米芾的“意态更新”,康氏也有“偏斜拖沓”之讥。可见,康氏所谓的“新”并非一般意义的“变”,而是对欲求篆隶遗意的回归。康有为的新理实际上是从古法中获得的,貌似复古,实则欲新,颇有旧瓶新酒之意。

康有为所列举的历代文字资料中的具有“新体异态”“新意妙理”的例证基本上都在康氏所谓的汉篆、北碑,即“今学”范畴之内,而他不厌其烦强调的“新体”“新理”正是他“今学”或者“新学”的注脚。

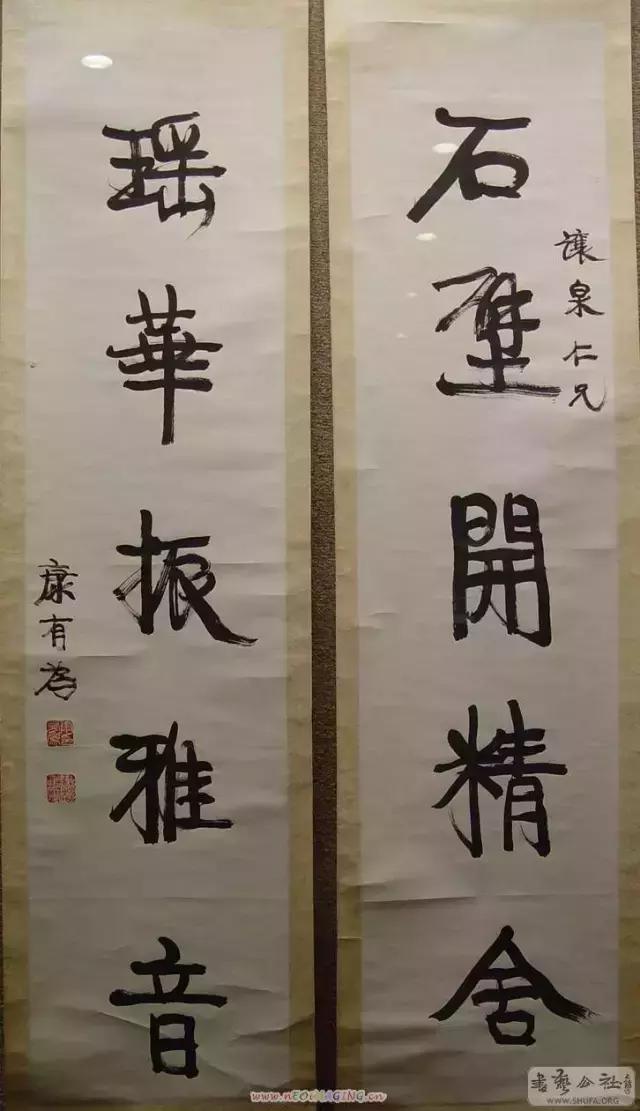

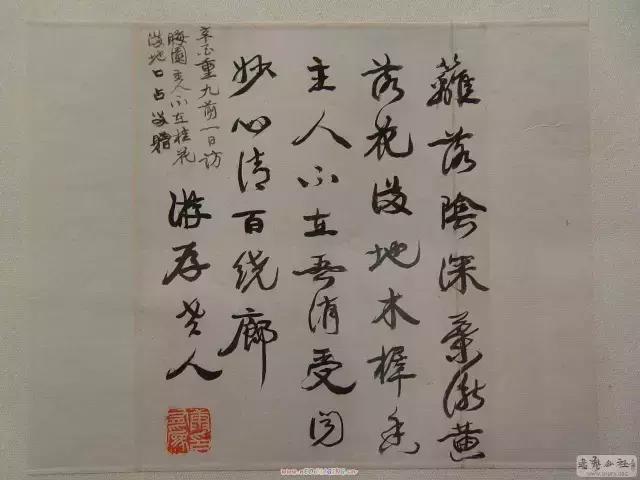

[清]康有为 行书团扇 19cm×19cm 绢本 青岛市博物馆藏

四、从“隶古遗意”到“笔意杂沓”:康有为对阮元、何绍基的继承与发展

笔法是书法技法中最为核心的要素。历史上无论哪一种字体,无论哪一种书法流派均是如此。那么,康有为提出的“今学”理论在笔法方面有什么新奇之处呢?即要实现“新体异态”,在笔法层面应该与以往有哪些区别呢?这是康氏的理论落到书写实践层面的关键问题所在。

从傅山对篆隶笔意的主张到阮元二论中对“隶古遗意”“篆隶遗法”“中原古法”的呼吁,所强调的其实都是笔法问题。阮、何明确倡导笔法上的复古,将汉魏以来的篆隶遗法运用到楷书以及行草书的实践之中,这正是他们极力倡导碑学的旨趣所在。在他们看来,在楷书、行书以及草书书写中如果能够纳入一些篆隶笔法的元素,就很可能起到古拙、质朴的艺术效果,从而与时下流行的妍美,甚至流俗区别开来。阮元、何绍基所关注的碑派与帖派之间的差异,其核心正是笔法上是否具有篆隶遗意的笔法问题。康有为沿袭了阮、何之说,也认为具有“分隶遗意”的笔法是导致“殊形异态”风格的前提。康氏云:

南北朝碑莫不有汉分意,《李仲璇》《曹子建》等碑显用篆笔者无论,若《谷朗》《郛休》《爨宝子》《灵庙碑》《鞠彦云》《吊比干》,皆用隶体,《杨大眼》《惠感》《郑长猷》《魏灵藏》,波磔极意骏厉,犹是隶笔。下逮唐世,《伊阙石龛》《道因碑》,仍存分隶遗意,固由余风未沫,亦托体宜高,否则易失薄弱也。

后人推平原之书至矣,然平原得力处,世罕知之。吾尝爱《郙阁颂》体法茂密,汉末已渺,后世无知之者,惟平原章法结体独有遗意。又《裴将军诗》,雄强至矣,其实乃以汉分入草,故多殊形异态。二千年来,善学右军者,惟清臣、景度耳,以其知师右军之所师故也。〔29〕

康有为指出南北朝碑版以及颜真卿的行草之所以托体甚高、体法茂密,实则由于“分隶遗意”之故。又,康有为有绝句云:“隶楷谁能溯滥泉,句容片石独敻然。若从变处搜《灵庙》,应识昆仑在《震》《迁》。”其注谓:“句容有《吴葛府君碑额》为正书第一古石,浑厚质穆,亦自绝尘,真隶楷之鼻祖。《灵庙碑》在隶与楷交变之间,意状奇古,若从欲变之始言之,则《杨震》《张迁》二碑,实开隶、楷之意矣。”

〔30〕对篆分遗意的反复强调其实正是从傅山、阮、何之论中承袭而来,但无论傅山,还是阮元、何绍基,无论他们的理论是否可以纳入碑学范畴,也无论他们的理论有多大的出入,他们对“篆分遗意”的关注都是相同的。而这一点,也正说明“篆分遗意”正是碑学之真精神。

康有为对篆分遗意的论述更具体。他进一步指出了“引八分隶书入真书中”正是分隶遗意得以实现的有效方法,也是获得“新理”的不二途径。康有为云:

钟鼎为伪文,然刘歆所采甚古。考古则当辨之,学书不妨采之。右军欲引八分隶书入真书中,吾亦欲采钟鼎体意入小篆中,则新理独得矣。〔31〕

又有皇象《天 发神谶》,苏建《封禅国山碑》,笔力伟健冠古今。邯郸、卫、韦精于古文,张芝圣于草法,书至汉末,盖盛极矣。其朴质高韵,新意异态,诡形殊制,融为一炉而铸之,故自绝于后世。晋、魏人笔意之高,盖在本师之伟杰。逸少曰:“夫书先须引八分、章草入隶字中,发人意气。若直取俗字,则不能生发。”右军所得,其奇变可想。即如《兰亭》《圣教》,今习之烂熟,致诮院体者。

〔32〕

新理异态,古人所贵。逸少曰:“作一字须数种意。”故先贵存想,驰思造化古今之故,寓情深郁豪放之间,象物于飞潜动植流峙之奇,以涩一通八法之则,以阴阳备四时之气,新理异态,自然佚出。〔33〕

康有为很清楚地表述了他所谓的“新体”或“新理”是如何获得的,他指出王羲之的方法是“引八分隶书入真书中”,即在写楷书之时掺杂了隶书的笔意。因此他表明:如果让他来书写小篆的话,他的方法是“采钟鼎体意入小篆中”。在康有为看来,“引引八分隶书入真书中”与“采钟鼎体意入小篆中”虽然字体上不同,但取得“新理”的道理则是完全相通的。举一反三,康氏又指出用写章程书的方法来写章草,用飞动的笔法来作楷书,从而达到行处见“留”、静中有动的书写效果。显然,康氏所谓的“新理异态”颇有“反其道而行之”的意味,违乎常理,背乎常情,这种逆向思维恰恰是康氏获得“新理”的手段。

对于康有为而言,“新理异态”往往存在于包含有两种或多种字体特征的字体过渡形态,如他所举例的唐篆含有《石鼓文》之遗意,《浯台铭》《浯溪铭》等小篆则参用籀文之笔意。笔意丰富了,其形态便会取得“朴茂雄逸”的效果。而将书写的形态回归到“合篆隶陶铸为之”,诸体“杂沓笔端”的状态,这也正是他在书学思考中所体悟到的宝笈了。如其所云:

[清]康有为 行书立轴 140cm×70cm 纸本 1925年 青岛市博物馆藏

近乃始有悟入处,但以《石鼓》为大宗,钟鼎辅之。《琅琊》为小宗,西汉分辅之。驰思于万物之表,结体于八分以上。合篆、隶陶铸为之,奇态异变,杂沓笔端,操之极熟,当有境界,亦不患无立锥地也。〔34〕

今世所用号称真楷者,六朝人最工。盖承汉分之余,古意未变,质实厚重,宕逸神隽,又下开唐人法度,草情隶韵,无所不有。晋帖吾不得见矣,得尽行六朝佳碑可矣。〔35〕

康氏举出的“合篆隶陶铸为之”“杂沓笔端”等获致“新理异态”的状况都在他更关注的“今学”范围。但这并不意味着康有为对“今学”之外书法与书家的完全排斥。相反,只要合乎此理者,康有为也给予其高度评价。如其《论书绝句》云:“异态新姿杂笔端,行间妙理合为难。谁人解作《兰亭》意,君起《浮图》仔细看。”其注谓:“唐马君起《浮图记》,字里行间,姿态百出,诡制妙理,变化一新,而不失六朝法度,《猛龙》之后未多见。钟司徒意外巧妙,绝伦多奇,于此有焉。”又,“鲁公端合瓣香薰,茂密雄强合众芬。章法已传《郙阁》理,更开草隶《裴将军》”。注谓:“鲁公书举世称之,罕知其佳处。其章法笔法全从《郙阁》出。若《裴将军诗》,健举沉追,以隶笔作之,真可谓之草隶矣。”又,“山谷行书与篆通,《兰亭》神理荡飞红。层台缓步翛翛远,高谢风尘属此翁”。注谓:“宋人书以山谷为最 ,变化无端,深得《兰亭》三昧。至其神韵绝俗,出于《鹤铭》而加新理,则以篆笔为之。吾目之曰行篆,以配颜杨焉。”〔36〕康有为诗中对马君起、颜真卿、黄庭坚的佳评正是在他看来这些书家的相关作品合乎“新理”之故。

康有为所谓的新理乃是达到“融冶自成体裁,韵味必可绝俗”的境界。他强调熔铸篆隶、成就新体之说并非限定在楷书的范围之内,在草书中同样适用。而那些纯粹的某一种字体则显得“滋味殊薄”,单一而缺乏情致了。康有为之所以有“卑唐”之说,这也是其理由之一。

吾于汉人书酷爱八分,以其在篆、隶之间,朴茂雄逸,古气未漓。至桓、灵已后,变古已甚,滋味殊薄。吾于正楷不取唐人书,亦以此也。〔37〕

无独有偶,康有为的挚友沈曾植谈到笔法问题时也有一段精彩的论书,他云:“隶之生动多取于行,篆之生动多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也;篆参籀势时而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。夫物相杂而文生,物相兼而数赜。”〔38〕可见,对于诸体相杂与糅合诸种笔意于一体已经是时人的共识。

清人将篆隶之意糅合到楷书、行草书之中的强烈的自觉意识对整个清代、民国,以至现代的楷书都产生了重大的影响。钟繇、王羲之时期的楷书从篆隶脱胎而来,因此它从一开始便带有浓厚的篆隶意味。但“古质而今妍”,书法的演变经历着从质朴到妍媚的转变,随着历史的变迁,书法的审美取向发生了变化,久而久之,旧有的茂密与奇宕、厚重与朴茂为浇漓、姿媚所取代,原本在楷书中保留的“古意”逐渐消失了,气味淡薄了。如果说将篆分遗意糅合到楷书之中体现了碑学的一贯精神的话,那么“以分入草”正是这种精神的发扬,而篆分遗意在行草书中的糅合不仅是书法的技法上变革,而且这种方法的发现也将使清代的碑学理论趋于完善。

结语

清代中晚期的碑学思潮中,康有为像很多同时代的学者一样也选择了碑学。康有为不是碑学的始作俑者,但他却是碑学的集大成者。碑学思潮的出现本身就是要拓宽书法取法的范围,扭转当时帖学衰微的状况。阮元、何绍基等人提出了北朝古法、篆分遗意之说,不仅指出了那些多年来不为人所关注的汉魏北朝碑版的价值,而且从笔法、笔意的层面指出了其与帖学的差别。毫无疑问,阮、何都有变古以求新的用意所在。康有为对碑学的昌盛之势是认同的,而且他的求变的思想更加激烈,他要否定的不仅仅是传统的帖学,而是自唐宋以来的书学传统,这个理论体系与阮、何相比要彻底得多。

康有为提出的“今学”、“古学”概念既与他的今文经学家的学术背景相关,也体现了他对清代中晚期书学脉络的独到的观察,同时也反映出他欲改易唐代以来的书法传统而重建以汉篆、魏碑为核心体系的书学理念。康有为之所以极力贬抑唐碑而推崇魏碑,除了个人的审美取向外,更重要的因素则是他欲以变革传统的理念。他的碑学与帖学并非依据碑与帖的不同材质区分,而以“今学”“古学”作为标准。因此严格意义而言,康有为并非真正的碑学家,而是地地道道的今学家。

康有为所谓的“新体异态”、“新理异态”等都是其“今学”说的最佳注脚。而就其“新理”、“新体”的本质来看,其实就是要对各种字体或者各种不同书法风格等诸多元素去作一个结构与形体上的重新排列组合。这种思路从明清之际的傅山就已经提及了,只是说的不如康有为这么透彻。这么直白而已。从清代书法演变来看,傅山、邓石如、赵之谦、沈曾植、康有为等人莫不是以笔法杂沓而获得新意的,这或许正是碑学派所妙理独得的秘诀所在。

,杂书!,不会写字,不懂书法,字写的确实不好咱的,线条的质感真好,很潇洒,看不懂,康渣渣,提出一夫一妻制完了自己娶那么多女人,戊戌变法自己跑路,字写的也是丑书代表糊弄不懂书法的人,早先的字还有点看头,后来的字就是一堆烂草绳,吹出来的,丑书,他是故意不把笔画写好吗,故意要写的这么丑,拙,一本正经的胡说八道,最痛恨康氏字体,做作,僵硬。,我不评论字,他的人品不敢恭维

评论(0)