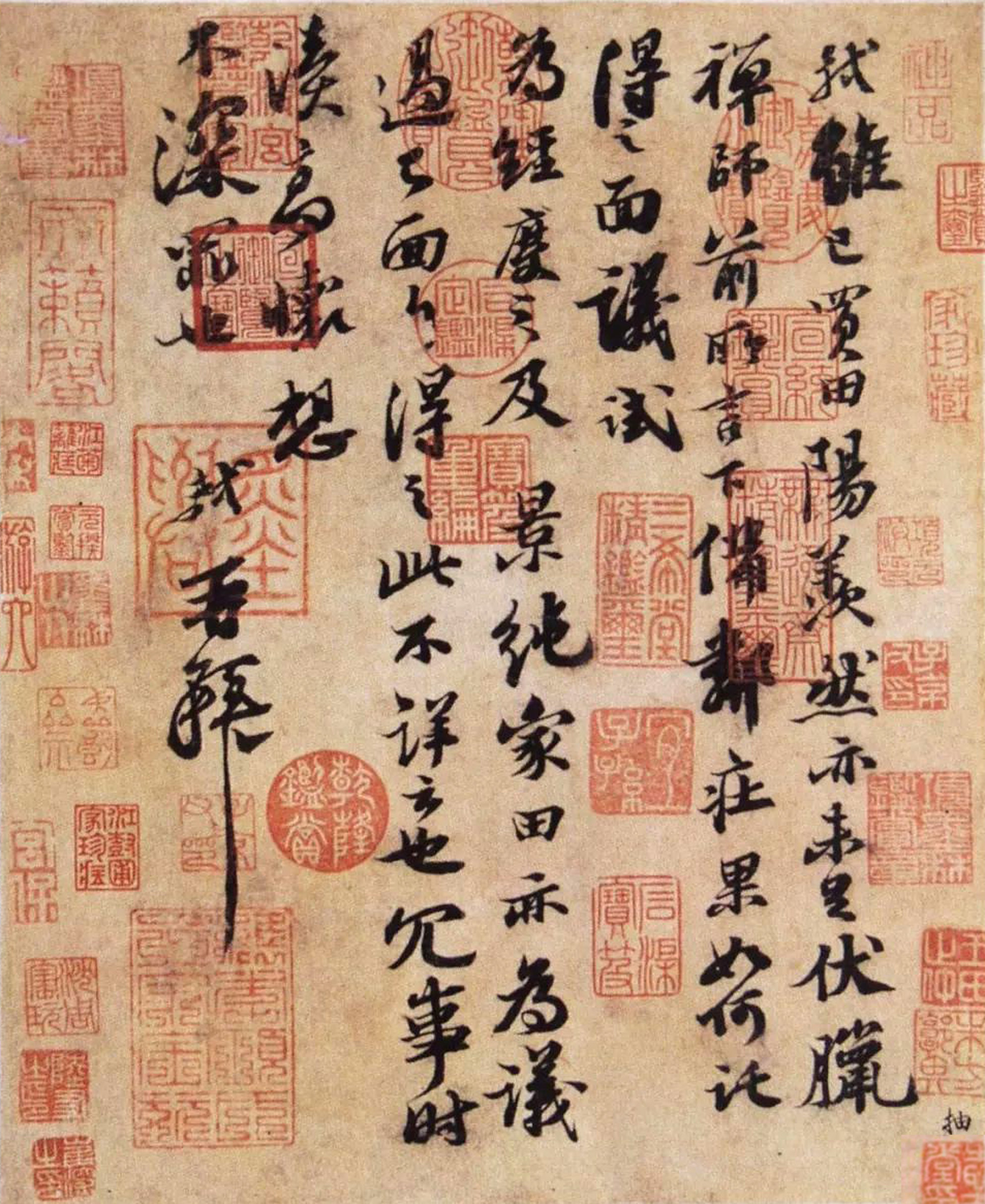

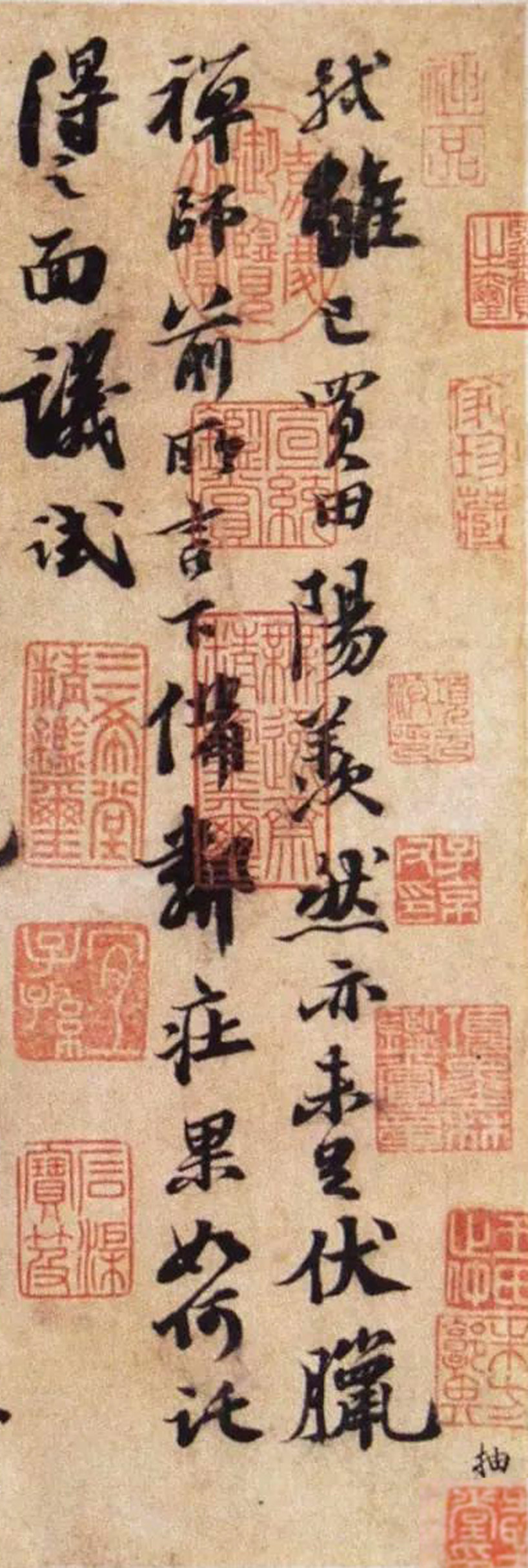

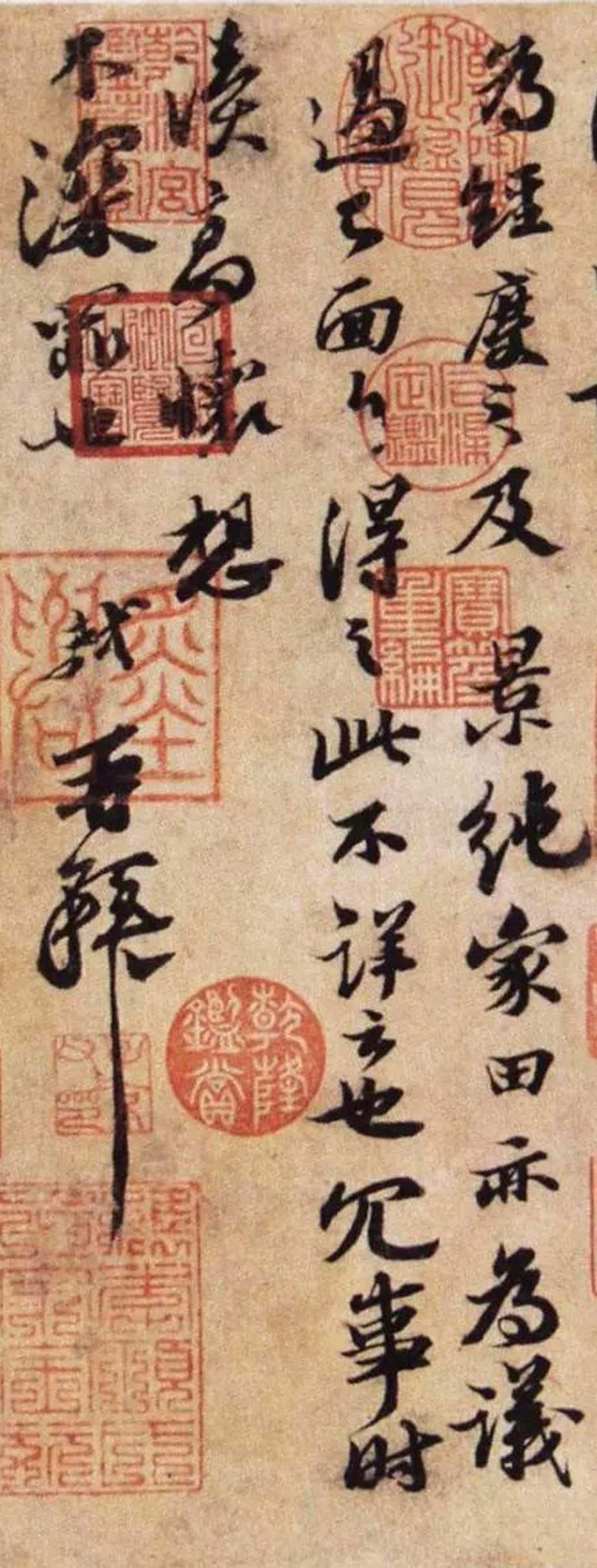

苏轼《阳羡帖》,纸本,行书,27.5×22.6cm,书于1085年(元丰八年),旅顺博物馆藏。此札曾经启功、谢稚柳、杨仁凯等国宝级专家过眼鉴定,认为其笔墨气息甚佳,来源真实,确为内府收藏之珍品,疑为钩填本。但今之学者,亦有不同的看法,认为信札笔墨流畅,清逸神俊,气息超然拔俗,毫无生硬迟涩之笔;笔墨内含再现苏学士潇洒出尘之风骨,或为苏轼真笔。

苏轼是中国文学艺术史上罕见的全才型大家,在文学、书法、绘画等领域均谱写了名垂青史的恢弘篇章。作为北宋书坛著名的“宋四家”之首,苏轼不但具有超凡的书法艺术实践,而且还形成了自己独具特色的书法理论,并以精深的文学素养和风格独特的书法艺术成为传统文人书家的代表,有力地推动了宋代尚意新书风的发展。

苏轼早期作品崇尚晋人简远之风,得王羲之、王献之小楷之精髓。他认为书法应该从楷书写起,以此作为基础,进而书行、草,“书法备于正书,溢而为行草。未能正书,而能行草,犹未尝庄语,而辄放言,无是道也”。他所推重的正是东晋“二王”的小楷,并以王羲之的《乐毅论》《东方朔画赞》和王献之的《洛神赋十三行》作为典范。

苏轼虽然崇尚东晋风味,却没有一味模仿和重复晋人书法,而是“自出新意,不践古人”,超脱前人法度的束缚,保持自己的志趣,开创宋代新书风。

苏轼《阳羡帖》

,转发了

免责声明:本站发布的图文仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或非法用途,否则后果请用户自负。

部分图文转自网络,因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权争议,请联系删除处理! 相关作品您必须在下载后24个小时之内,从您的电脑删除,如果您喜欢该作品,请支持正版。

评论(0)