墨法技巧颇多, 古人有墨分五色之说, 一般分浓墨、淡墨、涨墨、枯墨、渴墨。利用墨色的转换, 可以使作品产生节奏感和形式感, 更加丰富作品的表现力。古人讲究用墨, 用墨与用笔是紧密联系的, 有笔处则有墨, 着墨处亦离不开笔, 二者互为依附, 相得益彰。

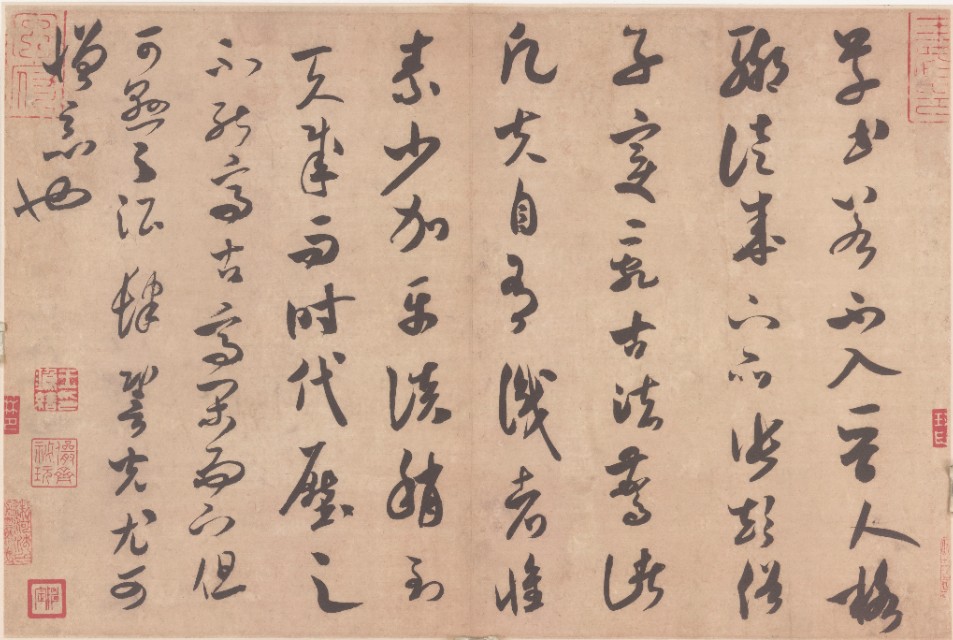

孙过庭在《书谱》中云:“带燥方润, 将浓遂枯。”有了“燥”能使润者更润, 有了“枯”能使浓者更浓。如果在一幅书作中同时出现枯湿浓淡的变化, 可以增强作品的韵律美。米芾作品的墨色浓淡变化丰富, 精彩动人, 体现着行气贯通、意韵高古的精神风貌。米胜在姿, 更胜在势。

笔势愈强, 线条愈“苍劲老辣”, 则墨色层次愈是丰富多变, 这是由笔势所造成的一种形式美。其蘸上一笔墨后, 能够连续书写数字而保持笔锋不散, 笔力不败, 墨色愈干愈淡, 层次也因此更加丰富, 这种“一笔书”所形成的墨色变化丰富自然, 《虹县诗帖》把这一技巧发挥到了极致。

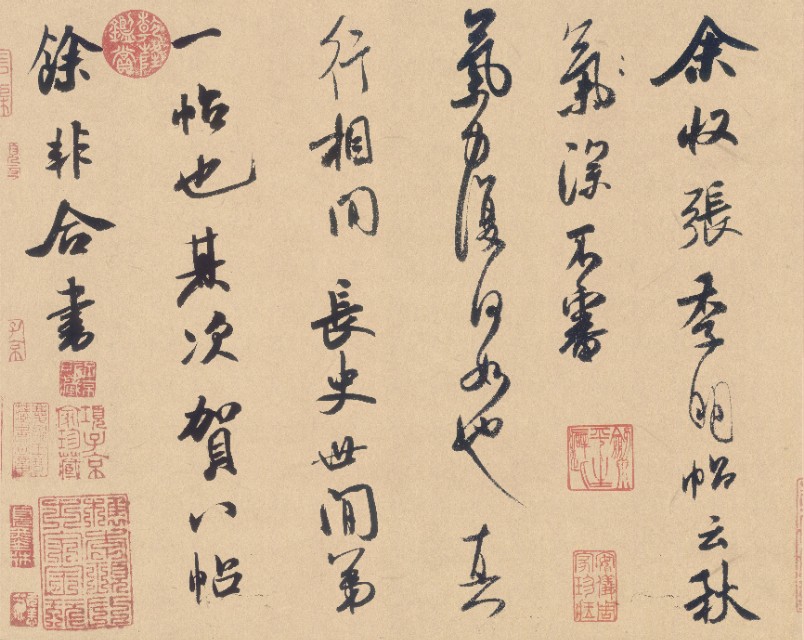

墨法是书法的一大要素, 其干湿浓淡、燥润枯涩直接影响作品的节奏与虚实关系, 影响章法布局的艺术效果。用墨既要把握分量, 立足整体效果, 又要随机应变 。例如, 米芾的《致彦和国士帖》, 其墨色对比非常强烈, 干湿浓淡交替变化, 润而不肥, 枯而不燥, 别具特色。

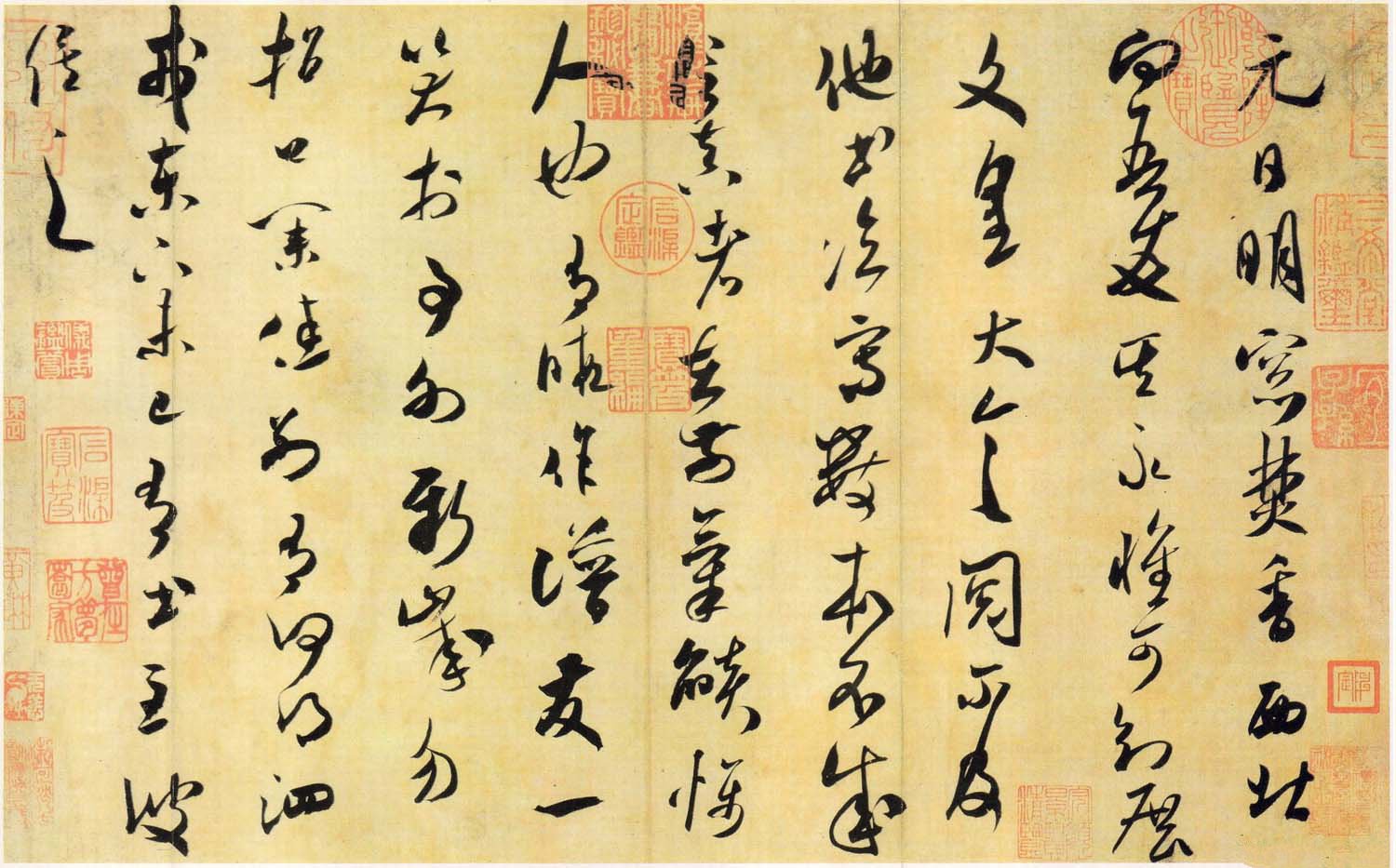

首字用墨浓重以稳住全局, 接着连笔挥写三字, 用笔精巧劲健, 笔头含墨逐渐减少;再稍蘸墨连写至“胜”字, 直至笔中存墨较少, 笔画燥如枯藤为止, 从而形成前润后燥、前实后虚的效果。由于右下空白较多, 所以“山试”二字用墨黑亮浓厚, 突出其在右下的分量, 并作为整个作品下部浓墨重笔的主调, 使下部浓淡粗细的对比格外显眼, 又与左上遥相呼应。

第三、四行都是只蘸一次墨写完一行, 所以由湿渐干, 由实渐虚;第五、六行用墨较多, 但用笔劲健, 墨色亦有浓淡变化, 为后面的变化设下伏笔。最后三行竭尽笔墨之能事, 蘸墨很少, 由深入浅, 迁延递进, 绞锋杀纸, 渴笔疾书, 其变化达到了极致, 使整个作品干湿相映, 虚实互见, 妙趣横生。

本期文章《北宋米芾的书法艺术——墨色之美》,更多书法知识,敬请期待!

,好

评论(0)