赵孟頫,字子昂,汉族,号松雪道人,又号水晶宫道人、鸥波,中年曾署孟俯。浙江吴兴(今浙江湖州)人。南宋末至元初著名书法家、画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙、秦王赵德芳嫡派子孙。

至元二十三年(1286年),赵孟頫被行台侍御史程钜夫举荐,受元世祖忽必烈的礼敬,历任集贤直学士、济南路总管府事、江浙等处儒学提举、翰林侍读学士等职。累官翰林学士承旨、荣禄大夫。晚年逐渐隐退,后借病乞归。至治二年(1322年),赵孟頫逝世,年六十九。获赠江浙中书省平章政事、魏国公,谥号”文敏”,故称”赵文敏”。著有《松雪斋文集》等。

赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。尤其以书法和绘画成就最高。在绘画上,他开创元代新画风,被称为”元人冠冕”;赵孟頫亦善篆、隶、真、行、草书,尤以楷、行书著称于世。其书风遒媚、秀逸,结体严整、笔法圆熟,创”赵体”书,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称”楷书四大家”。

赵孟頫 行书《七绝诗》册,尺寸:34.7cmx35.3cm,此帖虽仅短短五行共28个大字,却是赵氏晚年大行书中的典范之作。

都说“人书俱老”,很多大家老年书作都是抿却棱角、不造繁华,一任笔游走于心意之境。但正是这种寓法于无法中的率真,更值得我们细心研读:在无法中看懂他们的法。

赵孟頫

行书《七绝诗》册

尺寸:34.7cmx35.3cm

释文:煉得身形似鶴形,千株松下兩函經。我來問道無餘事,雲在青天水在瓶。子昂爲中庭老書。

末识:“子昂爲中庭老書。”有“張珩私印”、“博山”、“潘厚審定”等藏印。

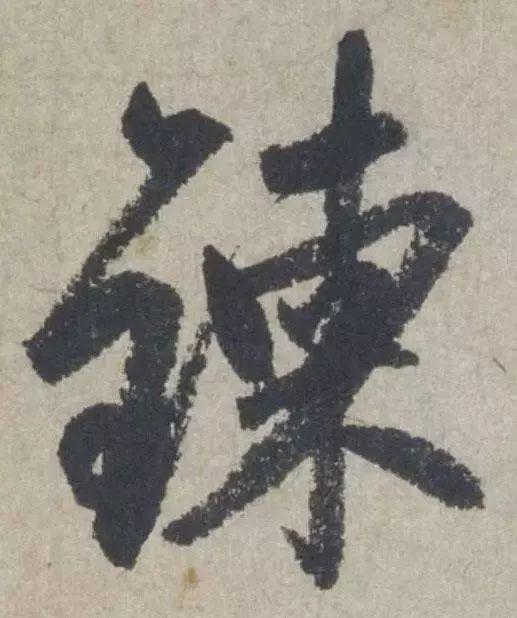

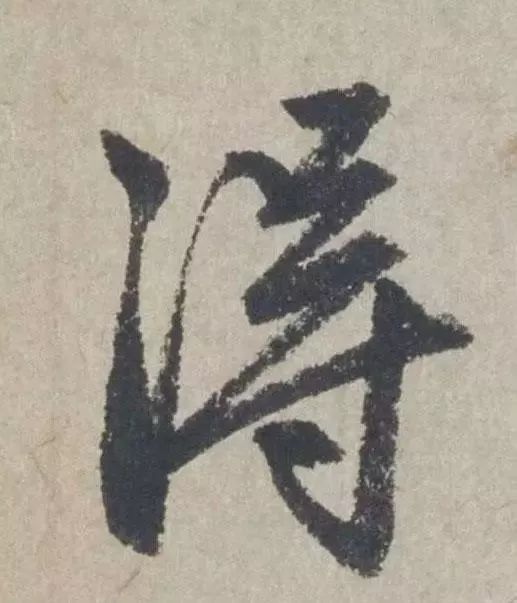

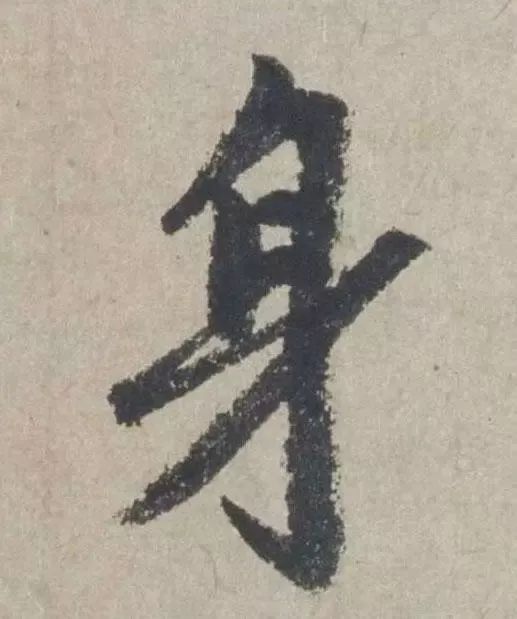

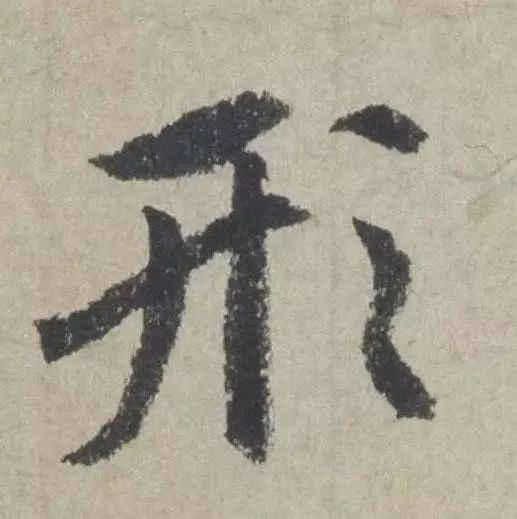

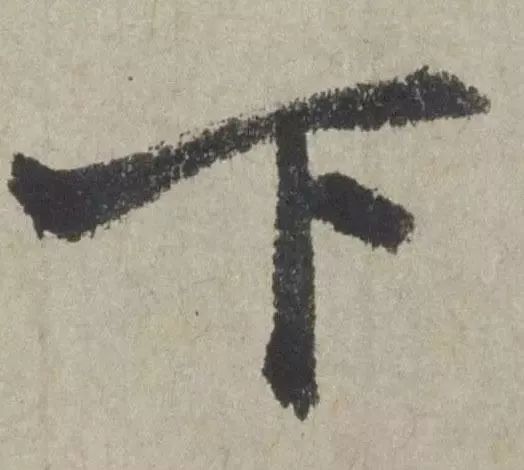

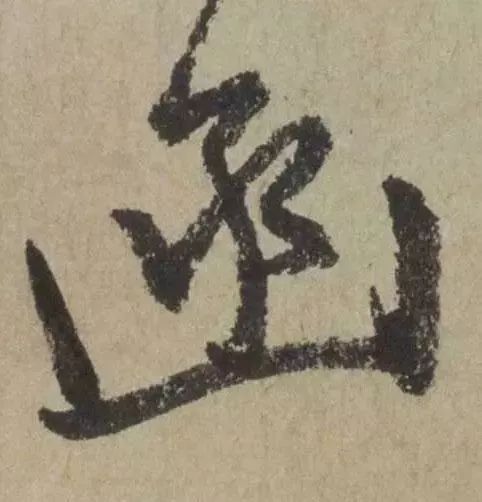

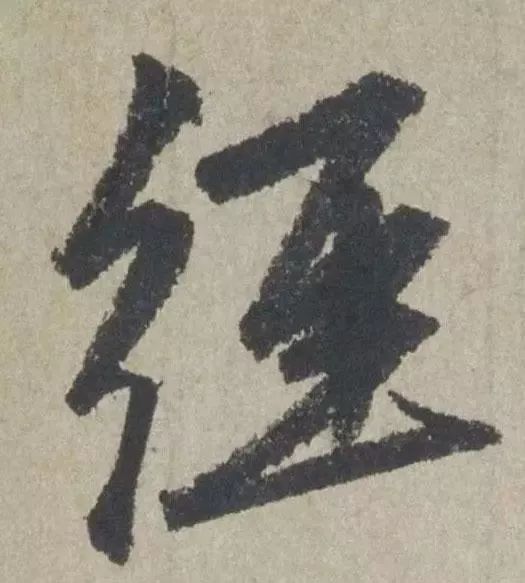

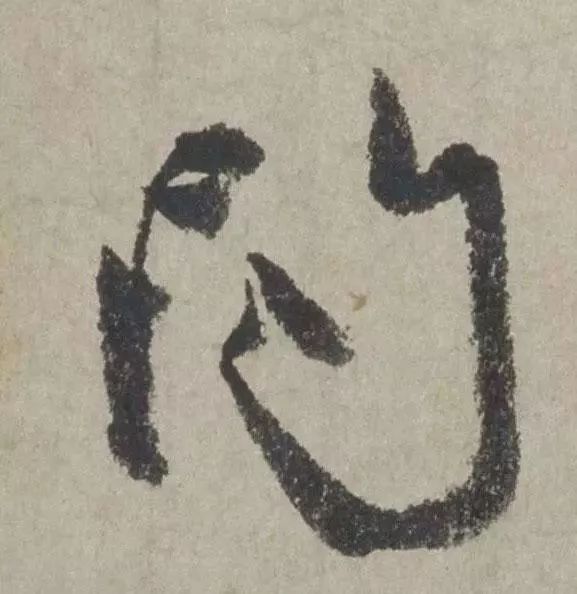

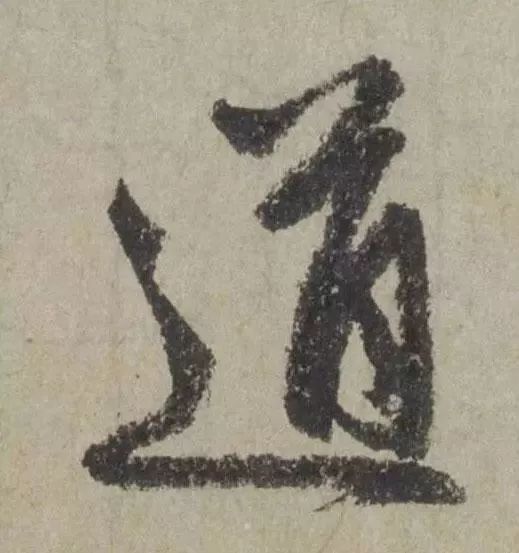

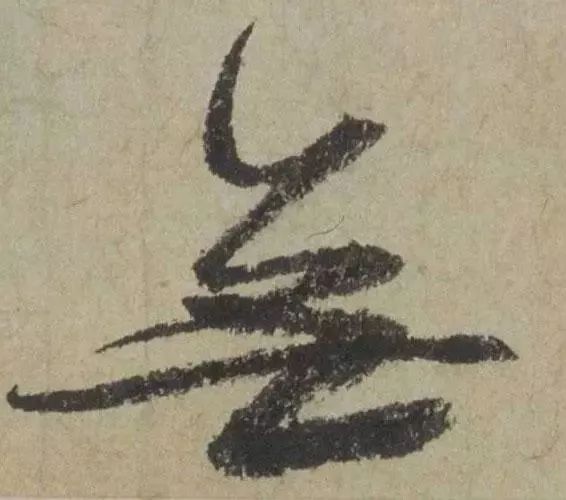

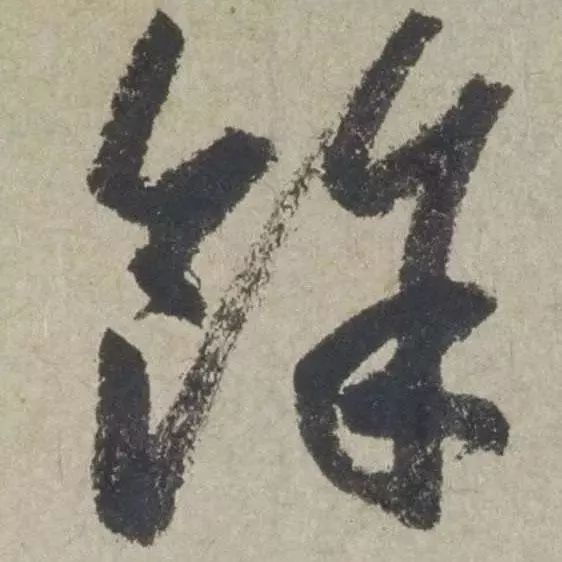

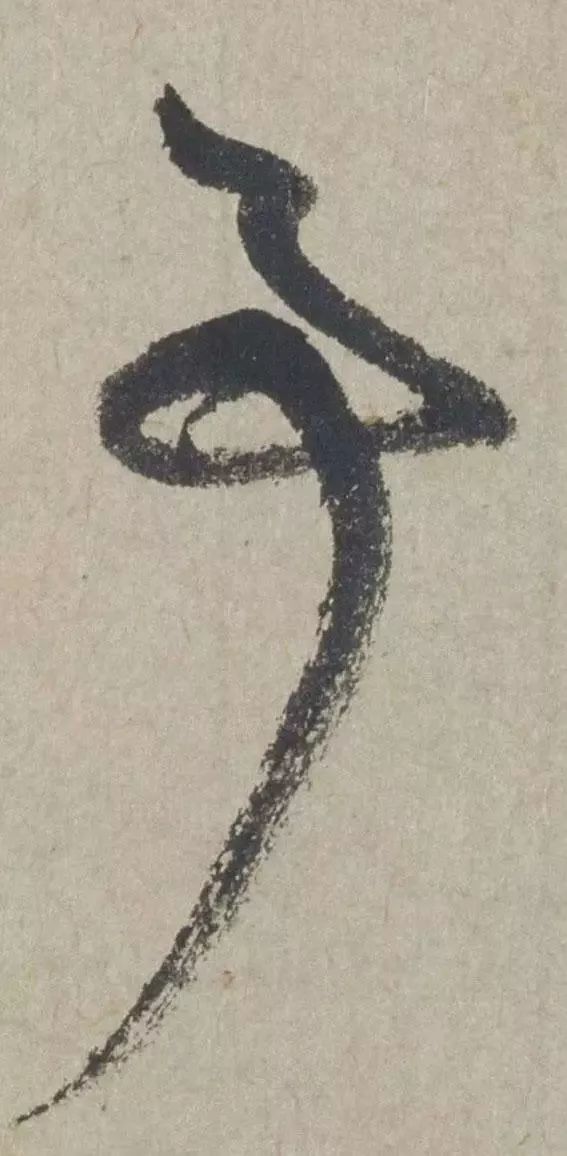

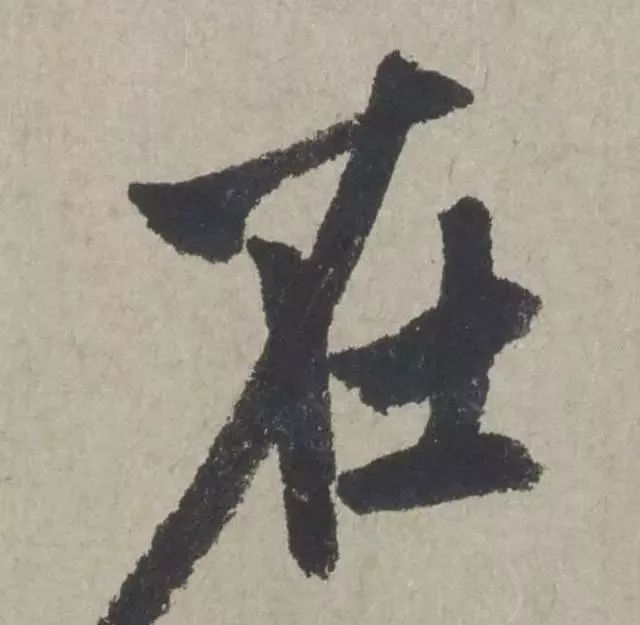

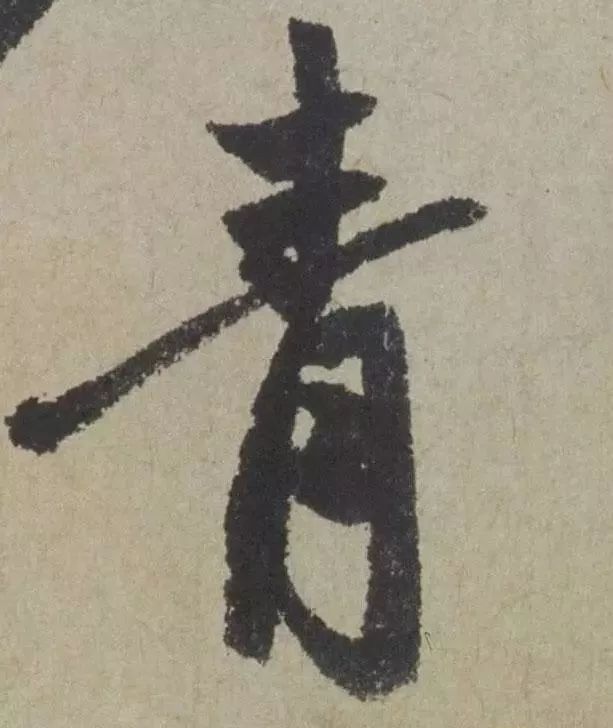

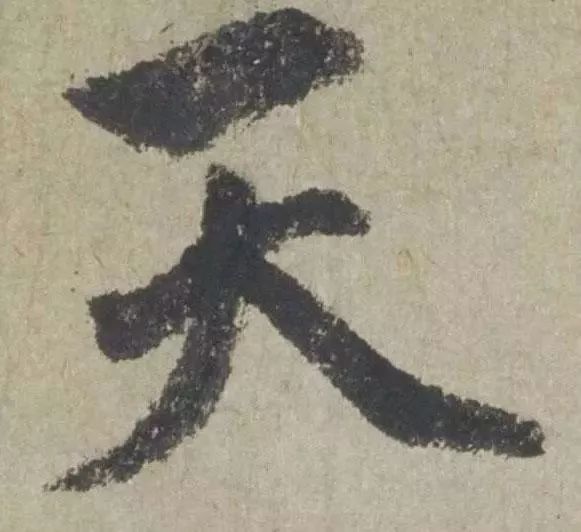

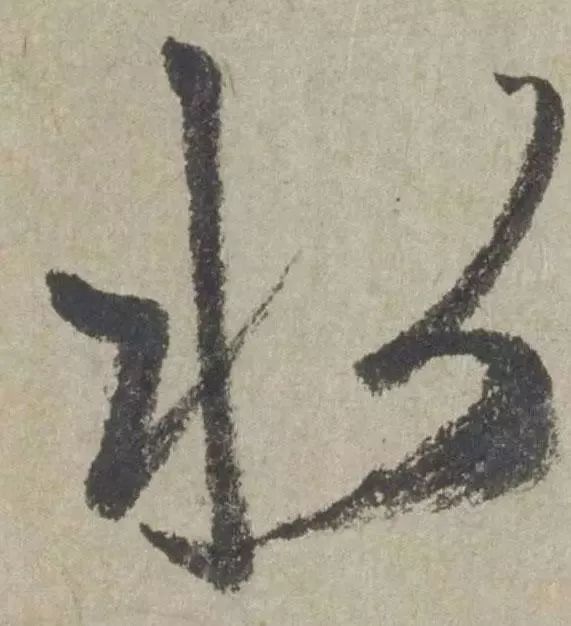

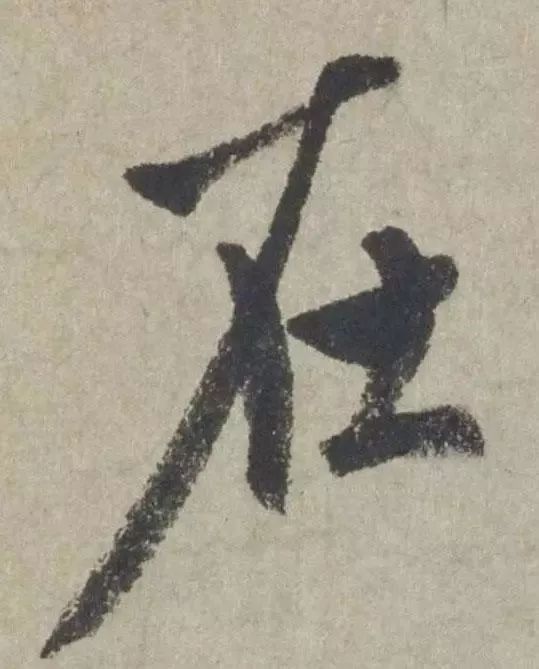

单字放大

▼

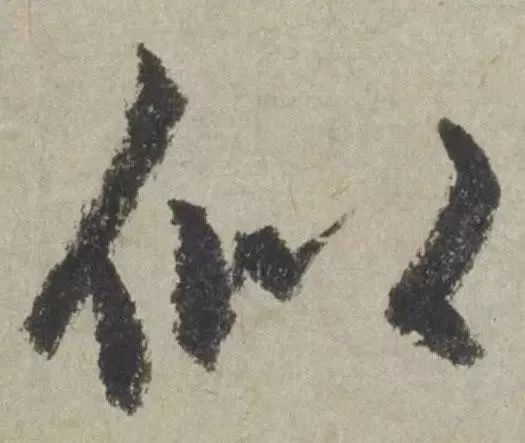

绞丝旁的回环转折,刚劲有力!开篇落笔即成格调。

上挑游丝,若蜻蜓点水,却是“食纸”之笔哦!

撇画无矫揉造作,却姿态飞扬!

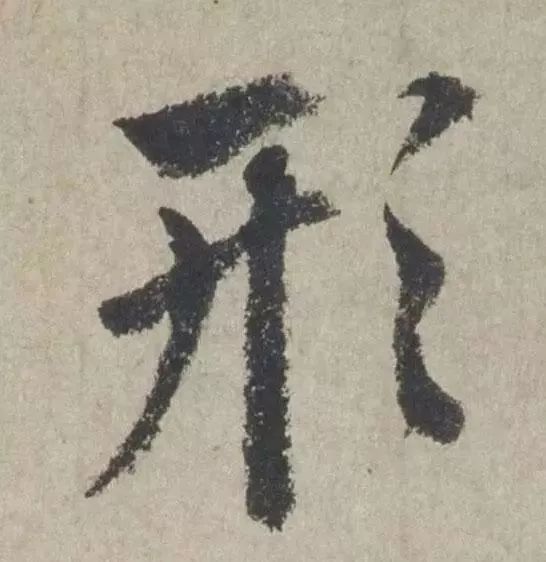

起笔短横是值得玩味的。

右边“人”的扭转,盯住看一分钟…

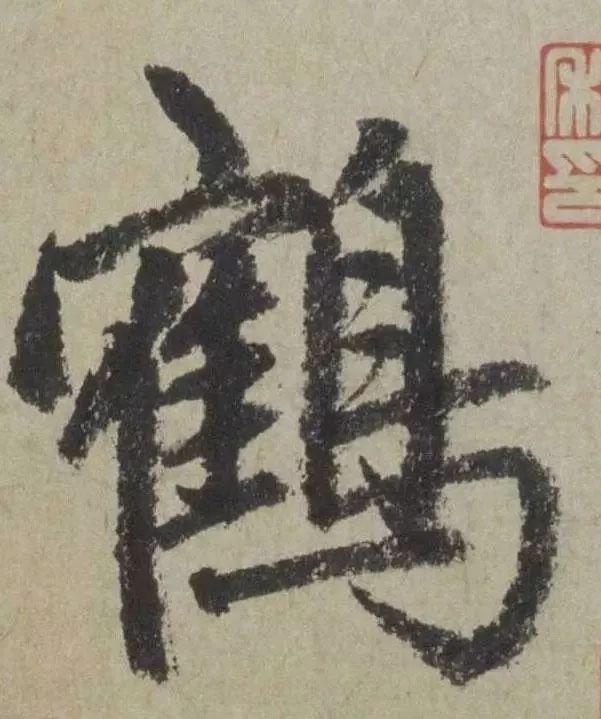

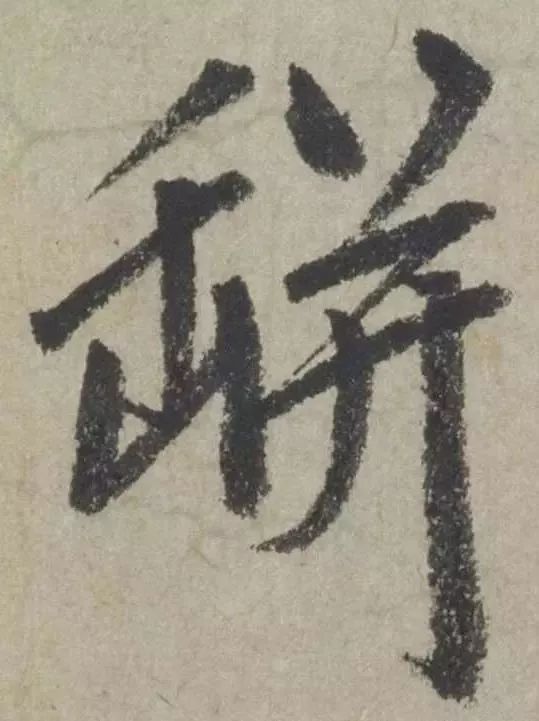

繁复的笔画,却在统一的笔势中和谐落定。

和前面的“形”比较,起笔短横有变化吗?

竖与横的连接,是调锋的结果啊?

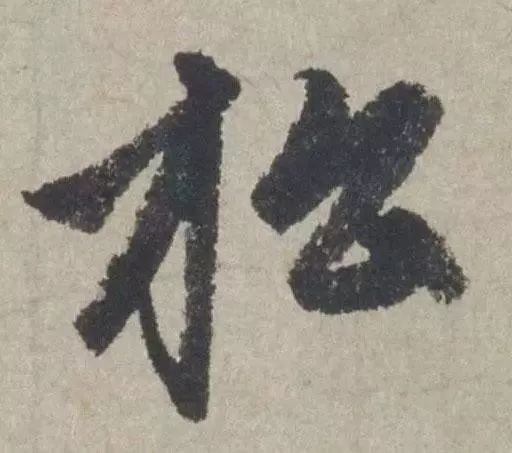

“朱”字收笔回旋反捺,赵氏雍容之姿尽显。

与上一次字,回旋笔势异曲同工。

真的是“长”横!注意,不是提按的结果哦!

两字之间用得极少的连带。

所谓“秉笔直书”,此为实证。

用笔是越简单越见功夫。

与“经”字回旋笔势一样,这是书中关隘处。

“问”字的提笔,笔法的丰富性表现出来了。

“首”是如何旋拧而来的?

笔笔不落在同一平面处。

除了直来直去,书法还有“余事”乎?

笔法的一个实例:关“提按使转”何事?尤其左右两个转折处,秉笔直转,此为晋人笔法。

“雲”是在写在空中的。

古人写字真的不是现在书法培训班的讲法。

这一长横虽细,是很吃功夫的。

这个字要破纸而出了。

赵老师偶露一丝锋脊给你看了。

大长撇,从纸那边拉到你眼前。

这些字也回答了:为甚么他们写字都是斜斜的?

或许有人会说,赵孟頫写的时候可没想这么多!是的,他肯定不会想这些鸡毛蒜皮的细节,但是你要明白,是因为他无需再想。而你,必须要看得清清楚楚。

评论(0)