崇尚法度的唐代书法何以盛行楷书,又是如何建立起楷书的庙堂之气

文·段宏刚

中国汉字无疑是世界上最有内涵的文字符号,每个字不但有固定读音,又能代表特定含义,还具有庄重的造型感。

若拿毛笔按照规范要求把汉字书写出来,就会变为世界上独一无二的书法艺术,是对汉字灵魂在纸张上最完美的呈现,因为书法,汉字可以变成在纸张上舞蹈的精灵。

远古时期,当“结绳记事”已经无法表达人类复杂的活动和思想时,人们开始在树皮、龟甲、石块等平面材质上,按照自然万物的造型刻画出一些象形符号,这些象形符号经过多年演变,逐渐变成为具有固定含义的文字。中国汉字同样是这样被创造而来。

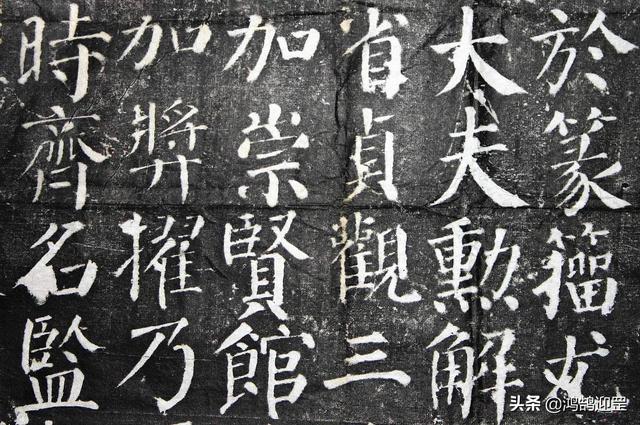

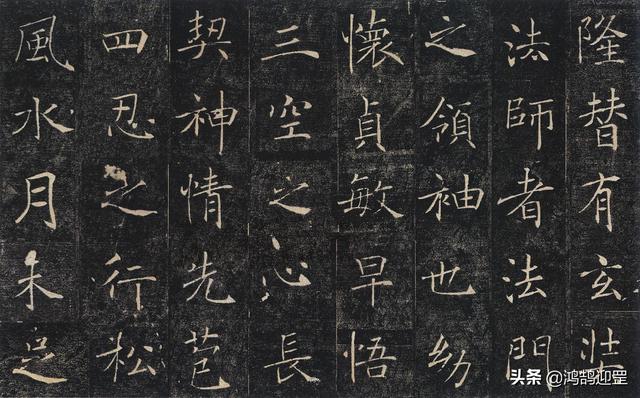

唐·颜真卿《颜勤礼碑》

跟西方文字不同,汉字因为每个字由横平竖直、撇捺交织的笔画组合而成,能依托笔画把多姿多彩的造型美展现在二维空间之上,西方字母文字无论怎么排列和组合,都难以展现出赏心悦目的视觉感受,这也是全世界只有汉字具有书写特性的根本原因。

汉字还可以通过书写者对笔画的疏与密、粗与细、长与短、直与曲,正与斜的重新陈设,生发出新的字体形态和审美趣味,这便是“书法”的魅力。

自汉字诞生那一刻起,书法就跟汉字如影随形,给人们的物质生活和精神生活带来了许多惊喜。

同为视觉艺术的绘画,从宏观层面的美术形态特征来讲,被美术史学家划分为古典绘画和现代绘画,把20世纪看作为一个分水岭,之前的称作古典绘画,之后则划分为现代绘画的范畴。这是由于绘画技法和艺术理念在20世纪之后发生了重大变化所致。

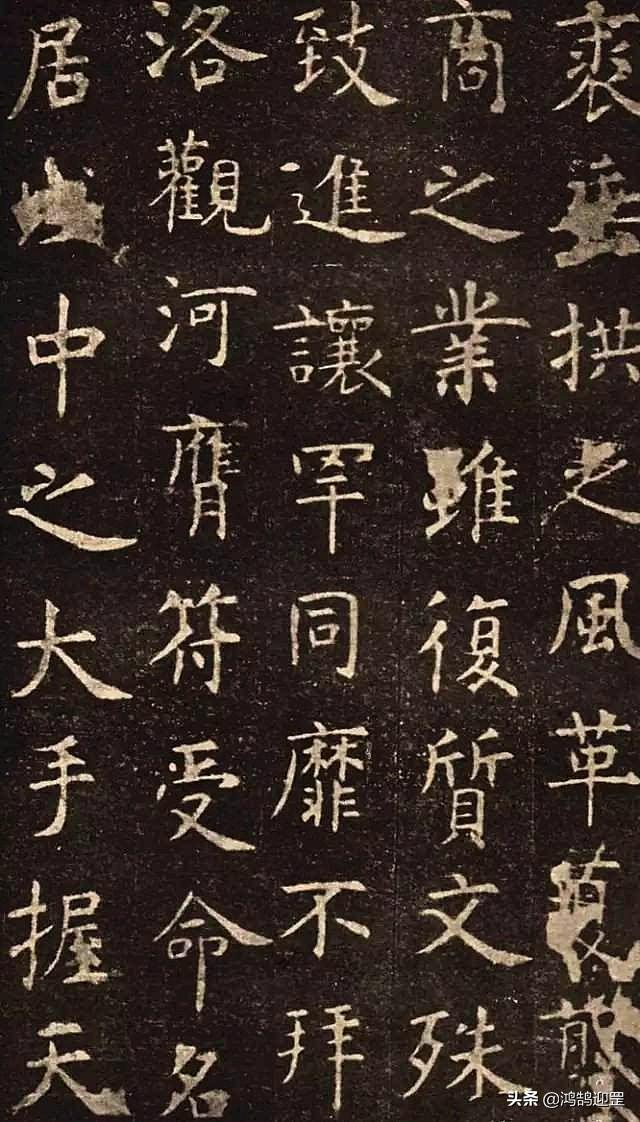

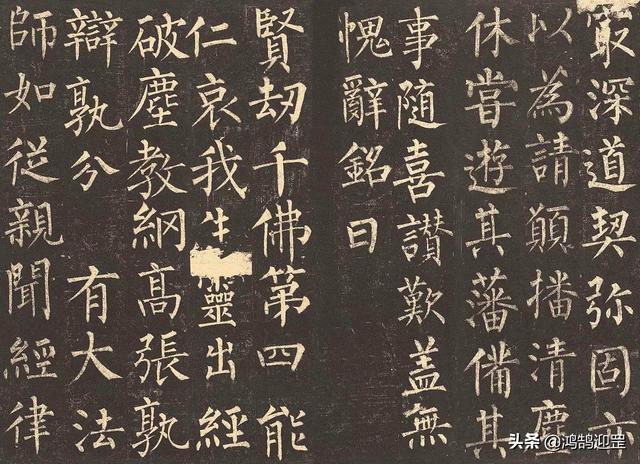

唐·虞世南《孔子庙堂碑》

实际上,书法上也有类似的划分,只不过不被大部分学者认同而已。一些学者认为,现代书法的出现,是以日本书道大师井上有一(1916年——1985年)为标志,只因他认为书法在中国传承和发展了数千年,形成了精深博大的书写传统和审美规则,想要从传统里再创造出新路子,无异于痴人说梦。

于是,井上有一在书法创作上,退出从内涵上的深耕,而转向从表象的开掘。他从西方抽象表现主义绘画中吸收理念,打破常规,抛弃用笔规则,把书法的写字变成了“画字”,变成用墨在空间画出抽象的线条,并用线条的运动痕迹宣泄个性化情绪的一种行为艺术,让观者体验到了情绪的在场感。

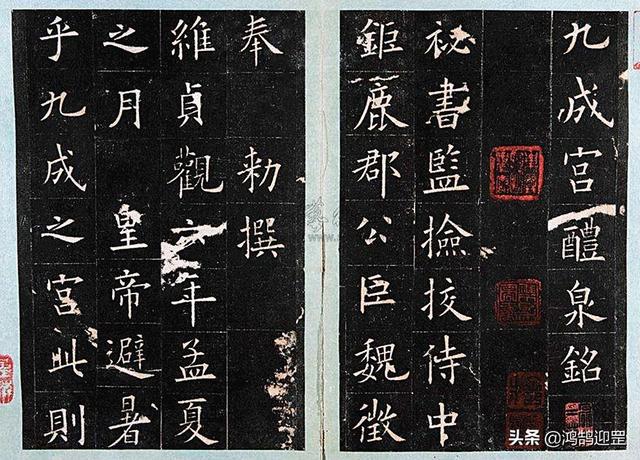

唐·欧阳询《九成宫醴泉铭》

这种做法最终促成了现代书法的产生。不为字体结构的美观负责,只为个人情绪的起伏跌宕而表现,把写字等同于生命的呼吸和呐喊,这就是现代书法的本质。

以井上有一为分水岭,在他之前的书法创作,人们基本都循规蹈矩,可以看作是古典书法时代。虽然历史上也曾出现过一些特立独行的书法家,但最终没有成为主流风格。传统书法在人们心目中的地位依然至高无上。

话说回来,如果以中国式的审美眼光去看待现代书法,许多人会认为那是对书法艺术的颠覆和丑化。现代书法就如同一个歪瓜裂枣的人,再怎么打扮,还是无法得到众星捧月的赞赏。

所以,传承古典书法的精神,发掘古典书法的审美,依然是当代书法家的责任。

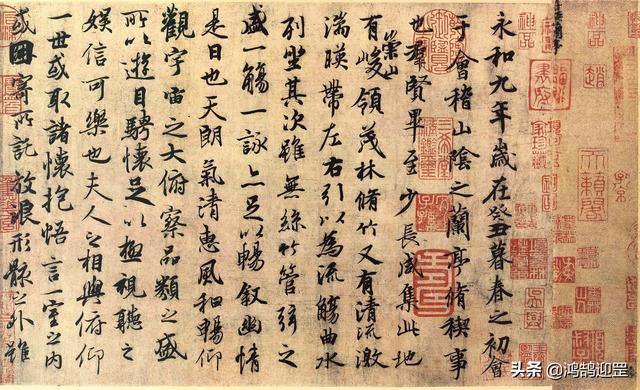

晋·王羲之《兰亭集序》前半段

关于古典书法的风格,清代中期著名书法家兼书法理论家梁巘(音同演,1710年——1788年),在其著作《评书帖》中总结出一句精辟的见解,也是对几个朝代整体书风的深刻点评,他说:晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚态。

这句话的意思为,魏晋南北朝时期道家思想盛行,在书法上追求“神采为上,形质次之”的审美理念,在书法创作中着重体现超然脱俗的韵致,以及飘逸洒脱的风度。于是,就诞生了王羲之、王献之这样的晋书代表。

唐代时,书法经过数百年发展,在形式感上越来越完善,于是就产生了“法度”的概念,体现在对书法用笔的规范化和标准化。唐代人不喜欢晋代人那种以侧锋为主的书写习惯,把书法的书写方式改成了中锋用笔,即使在一些自由度较高的行书、草书里边,也不放弃对中锋用笔的偏好,把书法全方位地推向了大气、雄强、沉稳、庄重的路子,尤其在楷书上,如欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权等楷书大师,是这种审美格调的杰出代表。

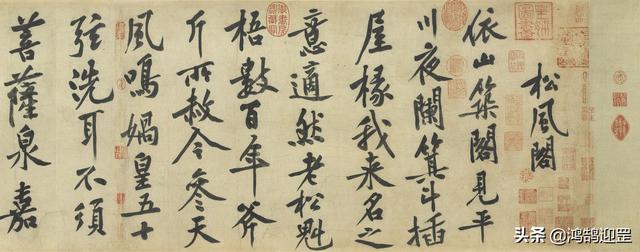

宋·黄庭坚《松风阁》局部

宋代的书法注重笔法意趣的表现,用俗话说,就是追求书法中的书卷气。宋代重文轻武,这也跟整个国家精神相吻合。宋代书法家看到唐代书法过于追求法度,反而压制了书法家的个性时,就倡导书家在书写中充分发挥线条的意趣,以及自我个性的流露,所以,我们就看到了苏轼《寒食帖》、黄庭坚《松风阁》那样线条张扬奇崛的书风,欣赏之余很难成功模仿。

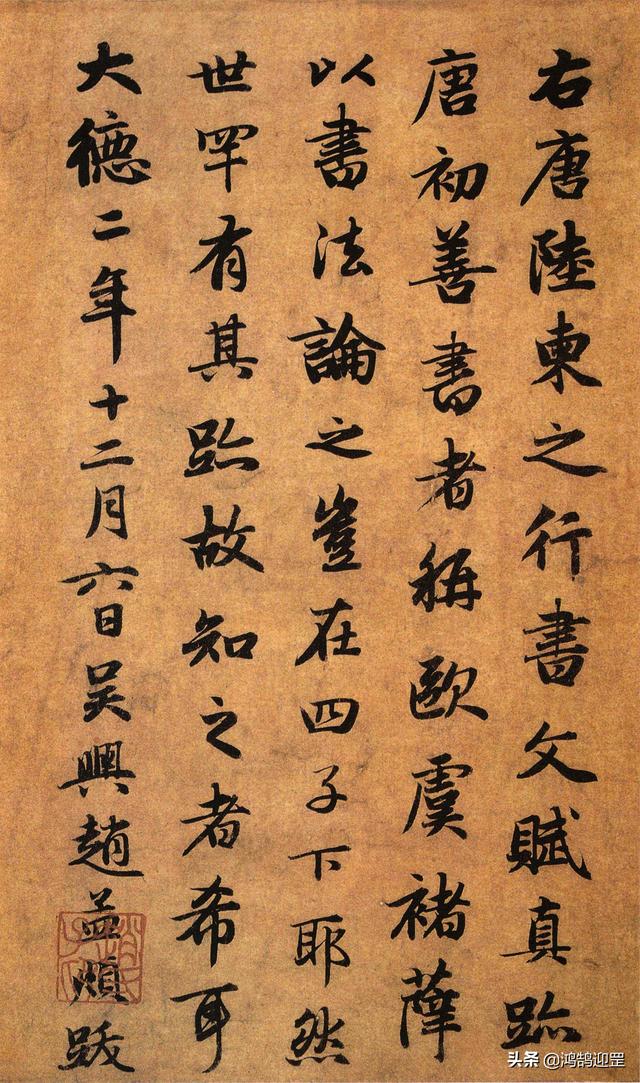

元明时期,书家没有找到更好的创新路子,就掀起了一阵复古风,从字体形态上做文章。用唐人的中锋用笔来书写晋人或宋人的字体面貌,最终也形成了以赵孟頫为代表的纤柔妍媚的书写形态,具备比较鲜明的风格。但整体上,不如前几个朝代对书法的贡献大。

如果用一个字来概括和形容历朝历代的书法,晋代书法为“媚”,唐代书法为“刚”、宋代书法为“柔”,元明书法为“秀”。

元·赵孟頫《前赤壁赋》

若把这些朝代的书法成就放在一起来比较,显然,唐代的整体成就最高。唐代书法所具备的庙堂之气和浩然正气,被誉为文人士大夫脊梁和风骨的象征,历来被所有人称道,也是现当代书法爱好者喜欢模仿的对象。

唐代书法何以喜欢楷书,又是如何开拓和建立起庙堂之气?

首先要从文字和书法自身的发展规律谈起。

文字诞生之初,老祖先在骨头、甲壳上刻出的象形符号被称作“甲骨文”,由于使用坚硬的材质所刻,所以,笔画线条看起来瘦劲、爽利,却又显得抽象,充满了原始的野性。

当西周时期青铜器出现后,文字作为记事工具,被铸在了青铜器上,名曰“金文”,也就是通常所讲的大篆。因为材质的变化引起了文字风格的变化,整体上,文字风格雄浑端庄,凝重饱满,有些笔画上出现了波磔用笔,不再追求横平竖直的特点,出现了圆转和波折的笔画造型。

春秋战国时期,毛笔被发明出来后,为文字朝书法艺术的发展提供了千载难逢的良机,文字的书写趣味大大提高。

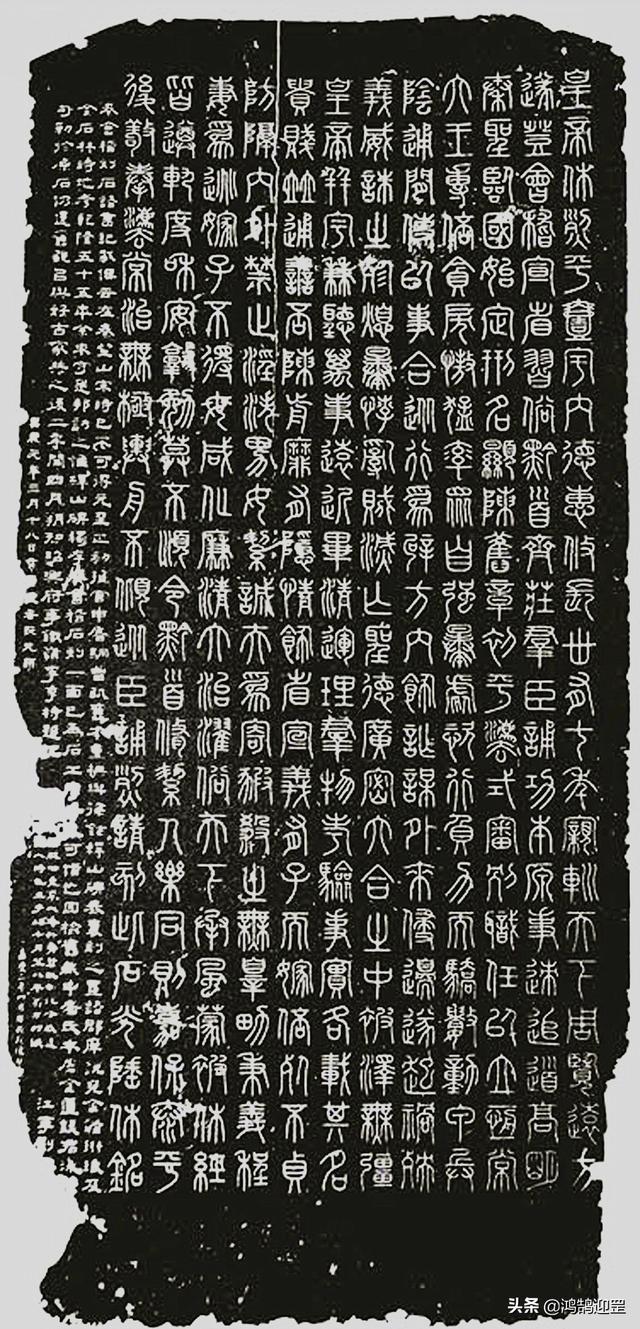

秦·李斯《会稽刻石》

秦始皇统一六国后,实行“度量衡”,命令宰相李斯把文字统一成“小篆”,这种文字形体瘦长,齐整划一,中规中矩,虽然实用性较强,但抹杀了书家发挥个性的空间,随着秦朝短短几十年江山灭亡后,这种书体也被埋没。

到秦朝末年,篆书开始向“隶变”方面发展,在民间已经形成一定气候。根本原因是,隶书比篆书笔画更简练,更便于书写和辨认。

自西汉起,虽然篆书和隶书同时存在,但在一些官方重要文件和碑文的书写中,人们对隶书独有情钟,这为隶书走上主流舞台奠定了坚实基础。

到了东汉,隶书的的书写技巧更加完善,书家对毛笔的特性也更加熟悉,具备了发挥毛笔书写性能的资本,所以,隶书呈现出提按顿挫、蚕头燕尾的特征,结构疏密有致,达到了自由灵动的境界。此时的碑刻,先由毛笔书写到碑石上,再由匠人镌刻,留下了诸如《张迁碑》、《景君碑》、《衡方碑》等敦实浑厚的隶书风格。

东汉·曹全碑

隶书由于特点鲜明,书写方便,因此,从东汉到三国两晋,再到南北朝和隋代初年,大多数公文的书写喜欢使用隶书,整整流行了近六百年。

实际上,在这六百年间,涌现出几位标新立异的书法大家,他们是钟繇,王羲之,智永。当大多数人在写隶书时,他们却思考着怎么把隶书变化一下,重新再创造出一种新字体,这种新字体就是后来的楷书。尤其是南北朝到隋朝过渡的书法家智永,发明了“永字八法”,手把手教人怎么一笔一划,一撇一捺写正楷,他无疑是楷书发展史上一个标志性人物。

通过智永的宣扬,到唐代时,经过欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等一帮书法大师的传承和发展,楷书终于被推向了高峰。

从文字与书法的演变史来看,不论是篆书,还是隶书,抑或是楷书,笔画线条从来没有放弃对刚健、雄浑、宽博、凝重等风貌的营造。

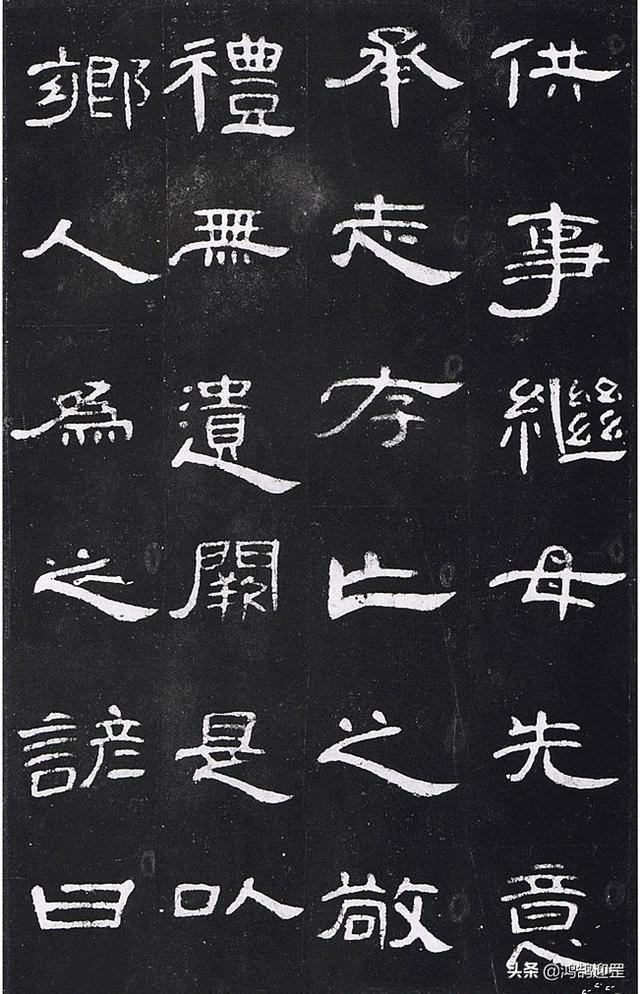

唐·褚遂良《雁塔圣教序》

楷书从隶书发展而来,隶书又从篆书发展而来,篆书、隶书和楷书都属于静态书体,都以中锋用笔为基础,重视结构,轻视节奏,这三种书体在初级审美阶段,就被赋予了庄重、刚健、雄强、大气的风韵,即“庙堂之气”,后人在学习中,只是按照这种审美规范来传承罢了。

同时,这三种书体历来跟碑刻艺术相辅相成,被匠人广泛用在碑刻中,坚硬的碑石有助于强化这种“庙堂之气”。

再者,唐代是一个自由开放、繁荣昌盛的时代,又是一个崇尚武力的朝代,追求那种开拓进取、积极向上的国家气质和民族精神,对雄强之风和阳刚之美从来都奉为至宝。表现在艺术审美趣味上,同样有这样的倾向。

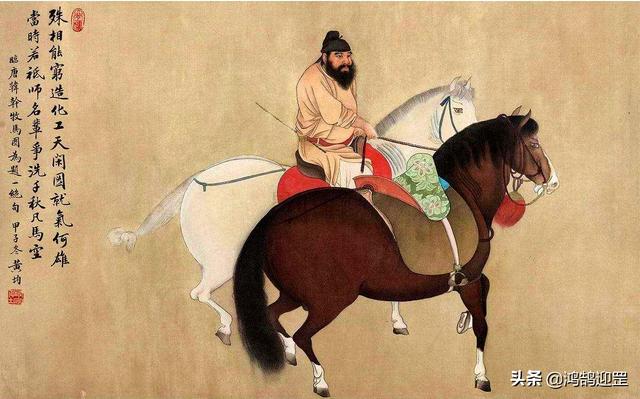

唐·韩干《牧马图》

像浮雕昭陵六骏,韩干《牧马图》、韩滉《五牛图》等艺术臻品里,马或牛的体型圆润饱满,个个膘肥体壮,有力证明了唐人的审美倾向。

在书法上,经过大多数大臣书法家的努力,逐渐否定了南派“二王”那种柔媚、秀润、瘦劲的书风,他们觉得这跟当前所追求的的时代精神不相匹配,所以,就开拓和发扬楷书的审美空间,最终取得了极高成就。

唐楷实际上是对雄强之风和阳刚之美,在艺术上的另一种延续和发展,是唐人精神面貌的真实写照。

最后,唐代许多皇帝称得上是半个书法家,他们对楷书的推动同样功不可没。

唐·柳公权《玄秘塔碑》

从唐代第一位皇帝李渊开始,在这些大臣书法家的影响下,一个个皇帝在征战之余,则喜欢拿起毛笔,玩起雅兴,并对当朝的书法大家推崇备至。

比如,唐太祖李渊把欧阳询看作自己的书法老师,李世民则先后拜虞世南和褚遂良为师学习书法,武则天则对东汉末年书法大家钟繇的17代世孙钟绍京的书法非常赏识,到了唐穆宗李恒时,柳公权成为当朝的书法红人。

正是这些一把手的赏识和推动,楷书很快成为主流书体,被用到书写各种文本上,如,公文,铭文,经文,印刷文,等等,楷书特有的美感被各阶层人士一致认可,使唐朝最终创造了一个伟大而辉煌的楷书时代。

,楷书从隶书发展而来,隶书又从篆书发展而来,篆书、隶书和楷书都属于静态书体,都以中锋用笔为基础,重视结构,轻视节奏,这三种书体在初级审美阶段,就被赋予了庄重、刚健、雄强、大气的风韵,即“庙堂之气”,后人在学习中,只是按照这种审美规范来传承罢了。[赞][祈祷][玫瑰][玫瑰],唐楷误人是有一定道理的。,尽如人意,转发了

评论(0)