现藏于南京博物院的唐寅款《吹箫仕女图》是该院上世纪六十年代的征集文物,一直作为唐寅精品予以大力宣扬,笔者对此感到十分讶异!此画无论气韵、笔墨、人物形象皆与唐寅的水准有着不小的差距,细察著录记载、衣裳配饰、款识印章等等也都存在颇多疑点和破绽,分明是一幅老仿的赝品,何以确凿无疑地作为唐寅真迹来展示推介?这是对公众认知的误导,也是对唐寅书画艺术的歪曲,因此有必要厘清真赝,以免鱼龙混杂,贻误后学。

对此画真伪提出质疑的不乏其人,南京博物院的庞鸥先生早在2010年7月的《中国书画》上就已发表文章《唐寅_吹箫仕女图_伪讹考辨》,对此画提出五大疑问,条理清晰,论据充分,然质疑角度多从著录、印章、款识等方面出发,而这些方面在现代书画鉴定理论上属于“辅助依据”,难免说服力不够。上世纪六十年代张珩先生在《怎样鉴定书画》中指出:鉴定中国书画的核心问题和主要依据就是书画的时代风格和个人风格。他认为“书画时代风格的形成,是与当时的政治经济、生活习惯、物质条件等密切相关的,也就是说不能脱离它的时代背景。”个人风格比时代风格更为具体多样。书画家每个人的思想、性格、审美观念、气质性格、创作习惯均不相同,使用的工具材料和运作的方法也不一样,因此作品的精神和面貌也就有很大差异。这些差异在绘画上表现为取材、造型、布白、笔墨、设色等等的特点及上述特点在互动中构成的艺术个性。

当我们鉴定书画时要把关注点放在书画本身。鉴伪先要识真,判断的方法主要以流传有序的、经权威收藏机构庋藏的无争议的书画作品作为“样板”,进行仔细对照比较,通过目鉴判断其时代风格和个人风格,再辩证地结合著录、款印、纸绢等辅助依据进行综合的判断才会得出较科学的结论。

下面我们就来详细分析一下这幅唐寅款《吹箫仕女图》所暴露出来的问题:

时代风格方面,明朝中期苏州一带,经济繁荣,商贾云集,形成了新兴的商人和市民阶层,社会风尚由明初的节俭转为奢靡,并带有浓厚的风俗趣味。文化艺术十分昌盛,人文蔚起,高雅的文人画派崛起,强调作品的审美因素,从外表到内心都要符合理想之美。既形成了士大夫文人崇尚的“吴趣”,更流行适应商人和市民阶层需要的世俗味。明代仕女画多有文人画家参与,人物的形象一改宋代的具象写实风格,带有唯美的情趣。仕女面容端庄清丽,举止间有恬静优雅之美,清新自然文雅又富有人情味,具有雅俗共赏的效果。

到明末清初时期,社会动荡,朝代更迭,许多文人悲观厌世,悲愤的激情与感伤的哀情参杂在一起,形成独特的意识形态潮流,在文化艺术方面着意抒写人生空幻的主观情感,题材多为幻想浪漫的故事或历史小说,情调充塞着悲愤、感伤甚至扭曲的心态,艺术形式曲折离奇,夸张变形。

清代嘉道两朝社会进入衰落时期,世风日下,达官贵人纵情声色,醉生梦死。由改琦、费丹旭创造的仕女形象纤弱,削肩、尖脸、柳眉、细腰,有“病态美人”之称。其过分纤弱的体态和伤感的情思,带有没世文人的不健康格调。

将此幅《吹箫仕女图》与唐寅及其同时代人物画家的作品放在一起,便会发现其气韵格调存在明显差异,缺少明中期清新自然、文雅秀美的气韵而更多的带有清代人物画的沉郁感伤与病态特征。这种风格差异是从整体感觉上得出的大体印象,尚不能依此得出确切的结论,需结合个人风格和辅助依据进一步判断。

从个人风格来说,唐寅的仕女画人物柔媚、娇弱、温婉,具有明代仕女画的典型特点,符合明代世俗的审美要求,也具有文人画的趣味。唐寅与包括沈周、文徵明、仇英在内的明代吴派画家,知仕途险恶,远离名利,游历天下,以诗文自娱,以书画自乐,他们推崇和发展元人文人画的绘画传统,精于笔墨,崇尚意趣。唐寅的人物画,表现在体貌上有两种:

一是精工细作的工笔:师承唐五代以及宋人工笔重彩的传统,造型准确,线条细劲,敷色妍丽,气质高华,画中人物容貌温婉,体态瘦俏,有柔弱清古之美。代表作有《孟蜀宫妓图》、《簪花仕女图》等,还是南宋院体画的遗风。

另一种为传神意趣的意笔:从南宋的院体脱胎而出,意兴潇洒,运笔如行云流水,出自南宋梁楷、法常,并具有元人气息,笔墨流动爽利,转笔方劲,线条抑扬起伏,墨色浓淡变化丰富有致,设色淡雅,疏简精当,画面意境深远。

唐寅的人物画从技法上说,无论工笔还是写意,都“笔墨灵动,洒脱自如”,“在创作中有意无意地偏离正统,突显个性”,以潇洒俊逸的气韵,产生雅俗共赏的艺术效果。

南京博物院在这幅《吹箫仕女图》的介绍词中说,“它仍然沿袭了他早年人物画工细艳丽的特点,继承了五代和宋人工笔重彩的传统,兼用写意笔法。人物面容娟秀,体态端庄。衣纹用笔粗简,劲力流畅,顿挫宛转,敷色浓艳鲜明,技法精工。”

据考这种所谓“工细艳丽”的工笔重彩“兼用写意笔法”的人物画法在已知唐寅的可靠作品中未有先例,且唐寅“五十岁以后即病魔缠身,作画力不从心,多草草而成”,在去世之前两年的“庚辰年”,唐寅52岁,贫病交加,是否有心境和笔力潜心于这种工笔与意笔相结合的仕女画新画风?恐怕可能性不大。

既然无先例可以参照,我们只能将工笔与写意分开来作对比:

《孟蜀宫妓图》以传统的工笔重彩的手法,以“三白法”染仕女的面部,突出了宫女的浓施艳抹。特别是对女子容貌的细腻刻画:丹凤眼、柳叶眉、点绛唇,平滑的鼻梁只画单侧鼻翼,这些都成为唐寅仕女面貌的典型符号,包括之后意笔画法的《嫦娥执桂图》,人物面貌依然同出一辙,保持美目流盼,端庄温婉的特点:(见图)

与之相比,《吹箫仕女图》中的女子,丹凤眼被描绘成了“卧蚕眼”,眼角下垂,似哭似睡,两眼过小且大小不一,离得又远!画人物尤其是画美女,眼睛是最关键的,“巧笑倩兮,美目盼兮。”顾恺之说:“传神写照,正在阿堵中”。眼睛是否传神,直接影响到所绘女子的美丑,只此一点即可判断出该图的绘者尚未掌握画仕女的要领,且画中女子双侧鼻翼显露,与唐寅画法习惯不符,“三白法”混沌不清,似带病容。作为“明四家”之一的唐寅的仕女画在明代就备受称赞。明代徐渤在《红雨楼题跋》中说:“画人物最难,而美人为尤难。绮罗珠翠,写入丹青易俗,故鲜有此技名家者。吴中唯仇实父、唐子畏擅长。”以擅画仕女著称的唐寅,断不会把美人画成这样的“哭丧脸”。

在衣纹、设色技法上,《孟蜀宫妓图》衣纹用细劲流畅的铁线描,线条富于弹性和质感,服饰施以浓艳的色彩,用色彩的浓淡渲染表现衣褶的立体感,显得绮罗绚烂。《吹箫仕女图》衣纹简单无渲染,设色暗淡浑浊,技法仅现平涂,无深浅浓淡变化。

再看唐寅写意风格的仕女画,行笔精谨却不凝涩,落笔简约却不鄙陋,其笔墨纯熟精湛,充盈意趣韵味。代表作《秋风纨扇图》和《李端端图》等,把北宋李公麟“行云流水描”和元代颜辉的“折芦描”掺和使用,用笔遒劲飞动,顿挫起伏,形象简练传神,极富写意之韵。

而《吹箫仕女图》的衣纹用笔明显迟疑凝涩,笔力孱弱飘忽,本该流利爽劲的行笔之中竟有接笔的痕迹,明显带有临仿的拘谨。对比分析可以看出绘者的笔墨功力与唐寅有云壤之别。

从造型和动作方面来分析,《吹箫仕女图》的破绽更明显。我们知道箫是正对头前吹奏的,箫的正面上有五孔,一孔在背后而居上,自下而上第三节间两边有两孔,名曰“凤眼”,下部无底,上端削V字形吹口,名曰“凤嘴”。洞箫演奏的姿势,左手拇指按后孔,食指、中指(或无名指)按一、二孔,右手拇指按稳箫身,食指、中指、无名指按三、四、五孔。左右手臂挺起,成半圆形,成凤凰展翼之势,所谓吹箫引凤者即此也。(见下图:

正确的持箫动作)

《吹箫仕女图》中所绘仕女呈45°面向观者,持箫的右臂隐与身侧,只露袖口,用此姿势持箫必然令箫偏于右侧,可仕女的头部却微微偏向左侧,如此一来箫就只能“歪吹”!再看两手的动作就更加错误,本该隐于箫下按孔的左手拇指,竟被绘成“兰花指”翻翘于外,右手拇指本该顶扶的变成握持,如此持箫令人感觉怪异别扭,由此可见绘者并不熟悉吹箫的动作,而只是将横向吹笛的手势生搬过来而已。那么作为自诩“龙虎榜中第一名,烟花场里醉千场。”的“江南第一风流才子”唐伯虎,是否可能不熟悉乐妓吹箫的动作而将手势画错呢?显然不大可能。因此,从造型动作中暴露出的低级错误来看,此画也不应出自唐寅之手。

若从衣着配饰方面来细察,此画也存在诸多不合理之处:

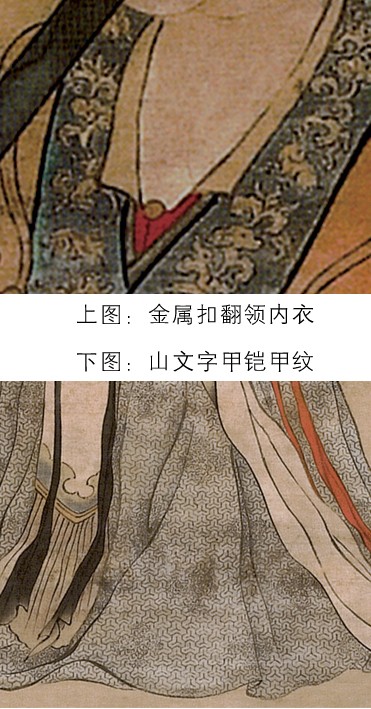

衣着纹饰:图中女子贴身小袄的领口为带一粒金属扣的V字小翻领,此番样式颇具现代感,与其全身衣裳的时代风格不协调;而女子的长裙纹样就更特别——竟是古代山文字甲的铠甲纹样,配上铁灰色,感觉真是坚硬厚重如铁甲。历来画家在描绘女子的纱裙时都极尽所能表现轻薄飘逸,透明柔顺的质感,试问哪一个女子愿意用如此蠢笨厚重的铠甲做裙子呢?实在于理不合。

配饰:图中女子头戴冠状嵌珠的饰物,前面是交叉式珍珠流苏,两边是展开的博鬓,胸前、裙侧均佩戴玉饰,可谓是身着盛装。奇怪的是,唯独缺少一个重要的装饰—— “玉环绶”,古人在裙子中间的飘带上常挂的一种玉制饰物,用来压住裙幅,使裙子不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。从明代人物画家丁云鹏所绘《洛神图》上可见配饰完整的形象(见下图)。

明 丁云鹏 《洛神图》局部

《吹箫仕女图》详尽描绘盛装女子的衣着披帛、头饰、耳饰、胸前玉饰、手镯、腰挂,偏偏遗漏裙子前面的“玉环绶”,令裙带的两个带结之间空无一物,实在是不合常理。推断其原因可能是绘者在刻意模仿唐寅写意仕女图的细节,而那些画作中的女子皆着便装,未加配饰。唐寅作为文人画家,其写意仕女只为抒发自己的心绪,借画中人物讽喻针砭,抒怀感叹。正如元人汤垕《画继》所述:“仕女之工,在于得闺阁之态,……不在施朱傅粉,镂金佩玉,以饰为工。”《吹箫仕女图》的绘者以工细精致为能,却又在诸多细节上留下不合情理的破绽,只能暴露其水平不高,画功欠佳。

在主要依据方面作出判断之后,再从辅助依据上寻求佐证,庞鸥的文章中已有较详细的阐述,笔者仅在细节上加以补充。概括起来此画有以下几大疑点:

疑点一,“流传无序”,从未见于著录、未经任何收藏家、鉴赏家庋藏或过眼;

画上未见任何题诗、鉴藏印,难道此画四百年中从未示人?这对于“江南四才子”“明四家”之一的唐伯虎的画来说显然不可思议。画上仅见“吴湖帆印”和“梅景书屋秘笈”印,且不论印之真伪,只推想吴湖帆若得唐伯虎真迹精品,必当十分欣喜,邀同好共赏,在文章与日记中大书一笔。可笔者查阅吴湖帆《丑簃日记》,竟未见只言片语提及此画,可见,即便真的曾在梅景书屋,也未必是当作真迹收录。

疑点二,画上两方印章不真;

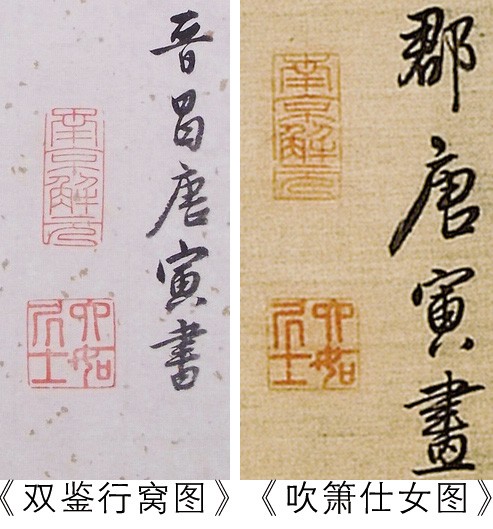

在古代,印鉴是作为辨别真伪的重要凭证,也是我们鉴别书画真赝的重要依据。画上的“南京解元”、“六如居士”两印与《中国历代书画家印鉴款识》中收录的唐寅印章不符。笔者比较多幅钤有“南京解元”、“六如居士”印的故宫珍藏、著录记载、大家公认的唐寅作品,印章都是一致的,现仅取其中的一幅《双鉴行窝图》上的印章与《吹箫仕女图》做个对比:

细辨则可发现,《吹箫仕女图》上的两印虽仿刻精细,但从神韵和细节上看与原印还是存在一定的差距。

疑点三,“穷款”的款识题写形式有悖常理,款书的笔墨痕迹、气息与书写方式均不对。

唐寅天才俊逸,诗书画无所不精。他的每幅人物画都由自己题诗于其上,或揭示画面内容,或表达对人生的某种感悟,但更多的是表现对时政的不满情绪和落魄文人寂寞的情怀,有很鲜明的个性特征。

《吹箫仕女图》工细入微,耗时费力,倘真为唐寅所作,其必作诗题咏,抒情感怀。可该画上部大片空白处只留俗称“一炷香”的穷款,岂不怪哉!可以推断其原因即是绘者“藏拙”,既藏不擅诗赋之拙,又藏刻意模仿唐寅书法之破绽。唐寅的书法具有天籁之美,点、画的长短曲直,邪正疏密,各随意态,一任自然,达到畅神适意的审美境界。反观《吹箫仕女图》字数虽少,但已暴露出书者行笔拘谨迟缓,笔力孱弱,行气不够连贯等临仿通病,据此可判断款识不真。

通过对主要依据即书画本身暴露的诸多问题和辅助依据存在的无法解释的疑点的分析,可以得出结论:唐寅款《吹箫仕女图》实为赝品。很可能是明末清初较工细的“苏州片”。

唐伯虎作为我国古代知名度极高的大画家,历来坊间赝品颇多,以至百无一真,各大博物馆、收藏机构都对唐寅款作品慎之又慎,何以此幅赝作被误作真迹精品呢?究其原因,概有三点:

其一,不循常理、工致精细。以往大多数赝品皆以唐寅带有鲜明个人风格的作品作为临仿对象,人物仕女则单纯摹仿其写意画风,往往较易识别。《吹箫仕女图》则另辟蹊径,采用前所未见的工笔与写意结合的形式,具有很大的迷惑性,“尤其对细部的刻画,可谓一丝不苟,颇具新意。”(南京博物院介绍),在服饰细节的刻画上,“创造”了许多前所未见的饰品和纹样,让人无从对照,难辨真伪,于是看在其工整细致颇具新意的份上便以珍宝待之了。

其二,面带哀怨,契合心境。绘者画功力所不逮,将“丹凤眼”绘成“卧蚕眼”致使其面带苦相,恰令观者感觉其黯然神伤、哀怨无助,很容易联想到晚年贫病交加的唐寅是在借此抒发内心苦闷、孤独无助的凄凉心绪,从而在心理上有了认同感,这真是所谓“误打误撞”了。而真正的名家能手不会用此画法来表达笔下人物的情绪,其必先令美人颜如西子,然后捧心颦眉方能动人心魄,倘如此图所绘,俨然东施也,何美之有?唯有效颦之丑。

其三,款识藏拙,印章颇精。作者题诗落款的书法笔墨是最具个人风格特性的,也是作伪者最难模仿的,因每个人执笔的高低,腕背的虚实,下笔时的轻重,行笔时的缓急,运转时的方圆、笔锋的藏露等等,各人都有各人的方法和习惯,摹仿者要在短时间内完全掌握是很难的,如果想摹仿得分毫不差就更是难上加难;同时,摹仿者本人也往往情不自禁地将自己的一些习惯特点流露在摹仿的作品中。《吹箫仕女图》的绘者明智地认识到这一点,故只落穷款,加之摹写认真,粗看确能唬人。印章摹刻精细,如不与真迹并列对比,难以看出差别。

不管如何乱真,是赝品就必有破绽。笔者眼力浅薄,不揣冒昧,略举几点权当抛砖,望方家指正。明代张丑说:鉴定书画要具备“金刚眼力,鞫盗心思”。希望当今的鉴赏者、收藏者依照科学的鉴定方法,认真研究,细致考证,令伪赝无所遁隐,原形毕露。

参考文献:

《唐寅_吹箫仕女图_伪讹考辨》 庞鸥 《中国书画》2010年07期

《古代仕女画概论》 单国强 《故宫博物院院刊》1995年 第S1期

《百年障眼书千卷四海资身笔一枝_唐寅的绘画艺术》 单国强 《荣宝斋》2006年 第04期

《唐寅的书画艺术及其鉴定》 潘深亮 《荣宝斋》2006年 第04期

《书画鉴定与书画作伪》 薛永年 《美术观察》1996年 第07期

赵冶

2014-4-30

评论(0)