这几日在读张梦阳先生写的《鲁迅全传》,第一卷《会稽耻》卷中提到鲁迅在舅舅家(范家大院)避难时,在他舅舅家的中堂上挂着一幅书画金石大师赵之谦的画,猛然记起,赵之谦这位中国篆刻史上最大的天才,与他的同乡鲁迅这样的人一样,实在需要人经常记起一下,于是,提笔写这一篇文章。

(赵之谦画像)

赵之谦(1829-1884)浙江会稽(今绍兴)人,是我国近代一位在书法、绘画、篆刻、诗文等多方面都卓有成就的艺术家。他字益甫、后改字撝叔、别号阤有很多,如铁三、支自、冷君、子欠、敢寮、梅庵、悲庵、无闷、思悲翁、笑道人、婆娑世界凡夫等,书斋名叫二金蝶堂、仰视千七百二十九鹤斋,苦兼室,学篆刻的新人,如果对他感兴趣,遇到这些相关的称乎时,其实都是指的赵之谦。

赵之谦其实出生在大商人的家庭,但是赵之谦还没有到20岁的时候“兄为仇诬,以讼破产”,这大致奠定了赵之情悲情一生的原始色调。我们后来思考,生于像赵之谦这样的艺术气质的家庭中的人,做生意,怎么可能应付得了尔虞我诈的商场,破产是早晚的事儿。

家庭破产之后的赵之谦生计无着,只好或者设馆授徒,教几个学生收点学费过日子,或者替他人作幕僚,些许获得些银钱,聊以度日,过着“终岁奔走,卖衣续食”的生活。

赵之谦是极有艺术天赋的,从小就天资过人的他因为家道中落,没有钱买书,于是经常来往于书肆,靠向别人借书来读获得知识。大概在17岁的时候,他拜山阴名儒沈复粲为师,开始学习金石之学。赵之谦在52岁那年将历年收集的珍秘典籍自费刻成图书《仰千七百二十九鹤斋丛书》中,称沈为其“第一导师也。”可见沈复粲对于赵之谦艺术学识修养的养成的深远影响。

赵之谦20岁中秀才,显然,他是想通过科举之路改变自己的一生的,这个时候,因为跟者沈复粲学习,诗文书画早已有了一定根基,因为高馆收徒的生活不足以维持他的生活,于是在22岁那一年,他进入缪梓幕府,开始了他游艺游幕的生涯。

此后的近十年时间,赵之谦跟随缪梓四处游走,缪梓到哪里当官任职,赵之谦就跟随他走到那里,遍历石门、衢州、常山等地,这段时间里,赵之谦勤奋参与政务,“居幕多年,凡兵农钱谷诸大政,若盐泽、若郡县之宜,律令之要,其委曲繁重者皆通之”,赵之谦这个时候已经具备管理一个地方的政经才能,赵之谦是有他的经世致用的政治理想的。在参与政事之余,显然又具有浓郁艺术气质的赵之谦也得以遍观这些地方的书画名迹和历代碑刻,开始了大量的书画创作,这个时间段里,赵之谦认识了他一生的好友胡澍,胡澍是安徽人,善画梅,篆书写得尤其好,甚得秦汉遗意,这个时间段内赵之谦的篆刻还多在浙派风格的探求之中,得遇胡澍之后,于秦汉印的关注增强。我们看他这段时间的作品,虽在浙派的圈子里打转,但在章法上,还是深受秦汉古意的影响的。

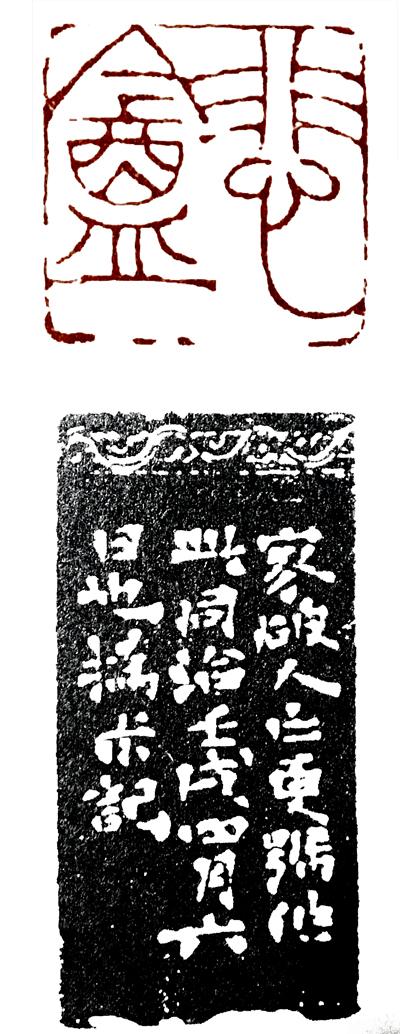

(益甫手段)

赵之谦这时学浙派已甚有心得,他已非常自信,刻“益甫手段”这样的印文内容显然是霸悍的,是自信的。心里对于治印一道也是得意洋洋的。

(赵之谦印)

这方名章,章法上还是汉朱文印的风格,刀法是浙派的刀法。但精悍之气显露印面,中锋深刻的用刀风格在这时已经养成。

(会稽赵之谦铁三印信)

(铁面铁头铁如意)

(金蝶投怀)

(赵之谦)

纯熟的浙派刀法与疏密得益的秦汉遗意。如果看上面的“铁面铁头铁如意”看到的是赵之谦霸悍强硬的一面,那么“金蝶投怀”则显示了赵之谦浪漫婉约的一面。

胸怀报国之志的赵之谦一定是要走仕途的,于是,他还是参加科考,终于在他31岁(1859年)那一年以浙江乡试第三名的成绩中举。他的一生重要友人胡澍、丁文蔚、沈树镛都是同一年中举的。我们算算,22岁开始当幕客,这时已31岁,将近十年了,总算要施展自己的政治抱负了吧,可是,天不从人愿,1860年3月,太平军攻破杭州,缪梓战死。我们甚至可以想见,一个艺术上有极高艺术天赋的艺术家,在战火纷飞的杭州城头守城的身影。既然是战争,自然是要受离乱之苦的,但于战乱之中,赵之谦不改艺术家的耿直脾气,当战死的恩师被人弹劾时,“时人莫敢讼言”,赵之谦站出来,据理力争,赵之谦真如他印中所说,是真正的“血性男子”。

(血性男子)

杭州城破,恩师战死后的赵之谦身无所依,1861年春夏之交的时候,赵之谦受朋友之邀到福建居住,其实也算是为了躲避战争的祸乱。这其间他与好友江弢叔相处,共谈诗文书画、碑版考证。留下了《章安杂说》手稿。大概在1862年春天,赵之谦又因为画墨梅画认识了另一位历史上非常著名的印学家魏锡曾,当时魏锡曾在福建任盐吏,但他性嗜金石,精印学。这正好与赵之谦癖好相投,两人非常投契,魏锡曾对赵之谦的印艺非常赞赏,决定为赵之谦集一本印谱。

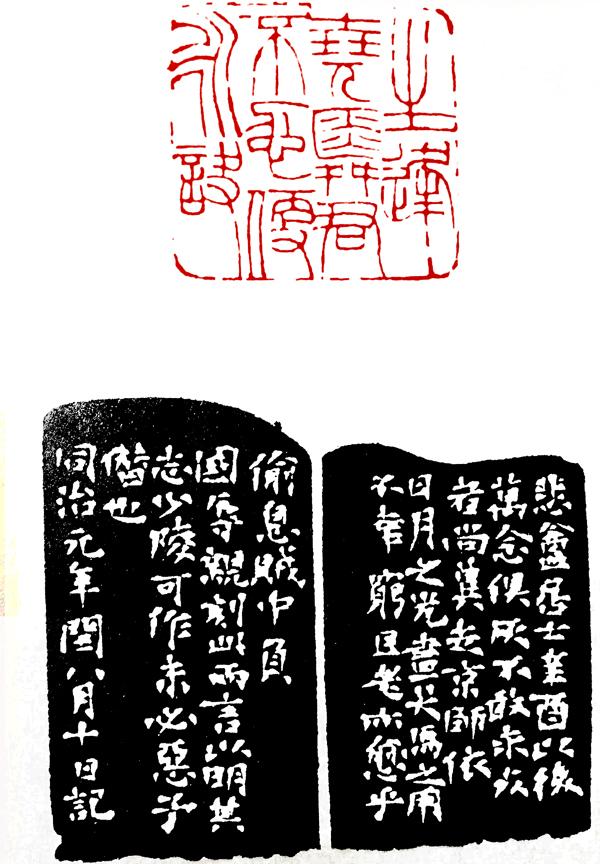

正在这个时候,赵之谦的家乡传来噩耗,他接到家书,称妻子与女儿尽皆病死于战乱之中,赵之谦悲痛不已,于是刻了悲庵一印,落款:“家破人亡更号悲庵”。

(“悲庵”及边款)

爱妻爱女一同病殁,人到中年的赵之谦倍受打击。他万念俱灰,他把万千悲痛都刻在作品里,深夜孤灯下,守着一方方硬硬的石头,赵之谦把所有的情感都投入了:

(我欲不伤悲不得已)

(“三十四岁家破人亡乃号悲庵”)

我不想伤悲,但是我忍不住眼泪。此时的赵之谦觉得万事皆空,暮春之际,花已败,人已亡,月已阙……“如今是云散雪消花残月阙”

(如今是云散雪消花残月阙)

自己活着也不过是“苟全性命”罢了,人生意味全无,只是苟活于世罢了。

(“苟全性命”)

赵之谦遭遇的家庭变故是沉重的,他甚至想了却自己的生命,但他仍不忘以自己的才能报效国家,他刻了两句杜甫的诗:“生逢尧舜君,不忍便永诀”

(“生逢尧舜君,不忍便永诀”及其边款)

我生于这样的圣明君主的时代,我还不想那么早就死。他太想报效国家和君上了,在边款里,赵之谦把自己的心情写得很透彻:“悲庵居士,辛酉以后,万念俱灰。不敢求死者,沿冀走京师,依日月之光,尽犬马之用。不幸穷且老,亦愈乎。偷息贼中,负国辱亲,刻此两言,以明其志……。”在这种情况之下,赵之谦的心中悲苦是可想而知的,紧接着,他又刻了“男儿生不成名身已老”,他实在是等不及了。

(“男儿生不成名身已老”)

正当赵之谦报国无门的时候,他的好友魏锡曾却给他带来了艺术上的惊喜,魏锡曾给他集好了印谱《二金蝶堂印谱》,并告诉他准备带着这本印谱给篆刻大师吴让之审阅题字。赵之谦对吴让之是敬仰的,他在一方印“会稽赵之谦字撝叔印”的边款里直接赞了吴让之“息心静气,乃得浑厚,近人能此者唯扬州吴熙再(载)一人而已。”他当然知道这个边款吴让之会看到,这其实有点当面奉承的意思。

(“会稽赵之谦字撝叔印”及边款)

1863年夏秋之际,魏锡曾从福州上访到泰州去见避战乱的印学泰斗吴让之,带了赵之谦的印谱给吴让之看,吴让之一看,大为赞赏,不但在印谱上题跋,还刻了两方印赠送给赵之谦。

紧接着,65岁的吴让之夸奖赵之谦“先生所刻已入完翁(邓石如)室,何须更赞一词耶?”并且给赵之谦提了意见:“窃意刻印以老实为正,让头舒足为多事”。

由这个评语可见,赵之谦此时已经从浙派出来而转入皖派风格,但他的皖派风格似乎皖派宗师吴让之认为有点“让头舒足”的“多事”,此时的赵之谦在艺术方面,已经因为性格原因以及人生经历的原因,成熟了。

吴让之给《二金蝶堂印谱》题字送印时,赵之谦已经经天津进京了。之后,当他在北京收到吴让之的评语之后,很不服气,甚至认为吴让之太守着邓石如不放,只是一个“能品”的水平。而赵之谦自己的作品是有自家的创作思想在里面的,你吴让之说得不对。

这之后,赵之谦曾三度赴京,从这一年一直到1872年赴江西,前后有十年时间,期间也回过绍兴,但大多数时间是在北京度过的,原因很简单,他想谋个一官半职,好展平生所学。

但他非常背运,在京科考屡屡落榜,他自己的《鹤斋丛书》序言里记这一段时间的经功是这样的:“同治初元,航海入京师,屡试皆黜,栖迟逆旅,煮字为粻(音zhang,意为粮食)。幸积数金,复稍置书,钻以故纸。”

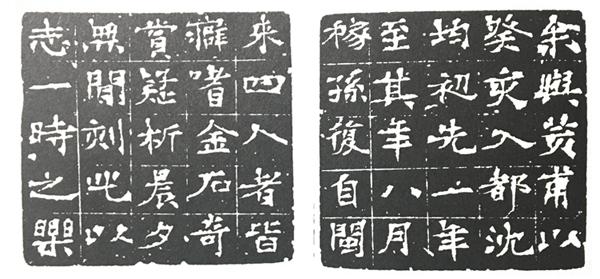

在京十年,仕途上没啥成就,就是卖卖字画换点粮食吃,有点余钱了就买点书看,整天搞艺术研究,让赵之谦高兴的是, 这个时候,胡澍、沈树镛、魏锡曾都来北京了,四个人“皆癖嗜金石,奇赏疑析,晨夕无间……”

(“绩溪胡澍川沙沈树鏞仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印”的顶款)

(“绩溪胡澍川沙沈树鏞仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印”的边款)

一方面是政治失意,一方面是好友在侧,一方面妻女早亡让他开始信佛(佛学不破不立思想对其影响甚大。),另外一方面又在京见识了大量的地下文物,特别是北魏石刻造像,由此,赵之谦“一心开辟道路,打开新局”开始以战国泉币、秦汉碑版、权诏、镜铭等文字入印,并由此触会贯通,自成面貌:

(“竟山所得金石”及边款)

(“餐经养年”印石、印面及边款)

(“金石录十卷人家”)

(“灵寿花馆”)

(“郑斋”)

(“汉学居”)

取法对象之多,涉猎素材之多,赵之谦是前无古人的,他是“印外求印”的开创者,他一边多作创造,一边提出自己的印学见解,比如:他在“何传洙印”的边款中即提出“汉铜印妙处不在斑驳,而在浑厚”,这一理论对后世的印家黄牧甫影响很大,甚至由此造就了黄氏光洁平直的印风。他的那方单刀的“丁文蔚”实际上大大启发了后世齐白石单刀法治印的创作思维:

(“何传洙印”及其边款)

(“丁文蔚”)

再比如:他在“钜廘魏氏”的边款里提出的:“古印有笔尤有墨,今人但有刀与石”理论,几乎成为近世所有印家遵循的创作原则。

(“钜廘魏氏”及边款)

同时,他也是自负的,比如他在“赵之谦印”朱文印的边款上写的“龙泓无此安详,完白无此精悍”

(“赵之谦印”及边款)

这显然是自傲而精确的,以刀法精悍著称的丁敬,你刻得没有我这样安详,以气息安详著称的邓石如,你刻得没有我这样精悍,我是融二家之长的,比你们都好。

再比如:在朱文印”赵氏撝叔“的边款里,他写道:完白山人刻小印而不如是之工”,邓完白刻小印能刻得我这个水平吗?骄傲之情溢于言词。

(“赵氏撝叔”及边款)

在京十年,赵之谦是仕途不得意的十年,也是他艺术人生中最辉煌的十年,他生平所有的奇丽之作,几乎全部完成。他做到了他自己在边款中所说的那样:“为六百年来抚印家立一门户”。

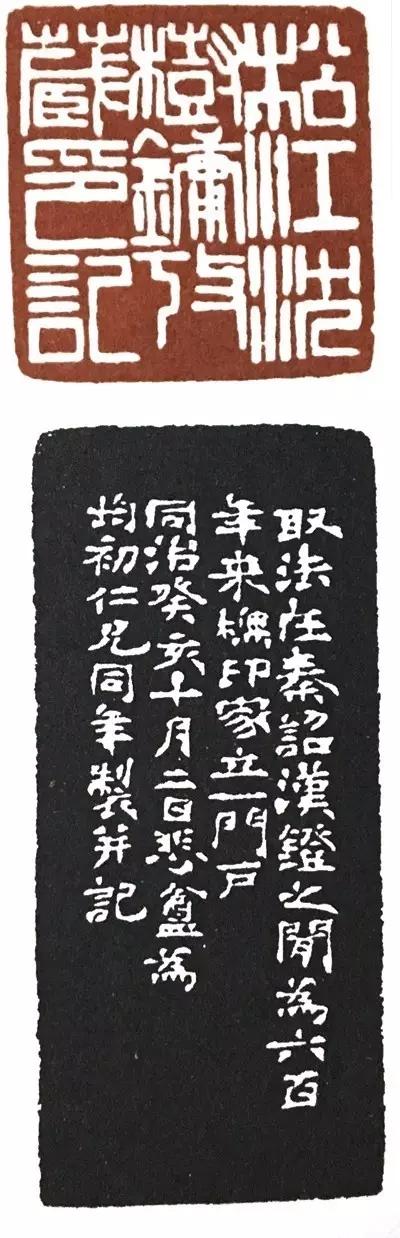

(“松江沈树镛考藏印记”及边款)

但赵之谦显然不是个想只当个艺术家就算完的人,他还是一心想参与政治的,他在魏稼孙帮他出印谱让他题字时,他在上面题写的“稼孙多事”四字,并写了一段短文:“稼孙竭半载心力,为我集印稿、钞诗、搜散弃文字,比于掩骼埋胔,意则厚矣。然令我一生刻印赋诗学文字,固天所以活我,而于我父母生我之意大悖矣。”老天让我有这样的才能(刻印),固然是想让我活下来,但其实他还是想从政兼济天下的,他不愿意做黄牧甫那样的“末技游食之民”那样的职业书画篆刻家。

只要努力,总会得出一个结果,赵之谦在仕途上的努力终于得到回报,1872年春天,他被分发到江西做七品官,最终在省志局当差,负责修《江西通志》,由此,赵之谦走上了他12年在江西的历程。

修志五年之后,赵之谦完成了《江西通志》,他终于被委任为县官,历任鄱阳、奉新、南城。

初到江西,他是打算“收拾山河,整顿寰宇”的,在减少民生疾苦的现实面前,他打算暂时舍弃艺术,尽管他还是想要在艺术上有所成就的,“天若假我以年,笔墨之外,更潜心著述,完我夙愿”,但艺术与现实不可兼顾,于是,赵之谦从此“画不多见”,甚至“誓不奏刀”,他开始面对官场的腐败昏庸,他开始应对同僚间的权术倾轧,一个浑身艺术气质的人,开始“自朝至暮与讼棍奸民相对”,十多年下来,不能摊画桌,不能拿刻刀,混迹官场多年后,他终于明白“此等官岂为人所为哉”“方知做官之术不出‘卑鄙无耻’四字,断非我辈所能”。这种官不是我这样的人能当的。

他明白了。但他无可奈何,只能在深重的矛盾和苦闷中力求为老百姓做一点好事。

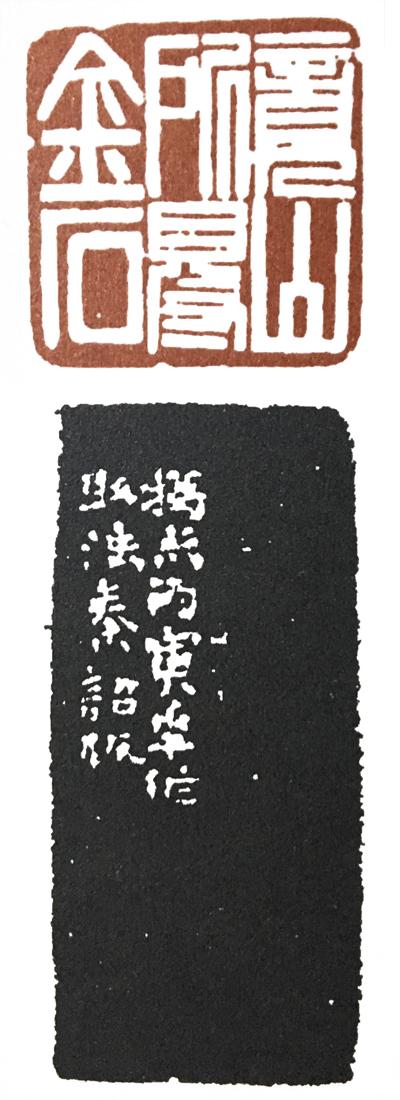

大概在去江西任职十年的时候,他为朋友潘伯寅刻了一方“赐兰堂”,这是赵之谦最后的篆刻作品:

(“赐兰堂”及边款)

边款里写得清楚:“不刻印已十年,目昏手硬”,文虽如此,实际上我们仍能看出这位印学天才刀笔间的风神,可惜这个时候胡澍、沈树镛、魏锡曾均已先后谢世,刀石仍在,并世再无知音。

1884年,江西的南城,赵之谦寓中无人不病,久病的夫人又在三月间去世,到了秋天,因公务繁重而累病的赵之谦终于在多年的哮喘病折磨之下,死于自己在南城的官舍(并未归家,逝于任上),秋风萧瑟之中,一代印坛巨星就此陨落。

赵之谦身后萧条,遗柩由北京、江西、浙江故旧醵资,于他去世的第二年,营墓葬于杭州丁家山。

(【布丁说篆刻】之24,部分图片来自网络)

评论(0)