清代诗学有四大说:神韵说、格调说、性灵说和肌理说,刘世南在《清诗流派史》中将这四说分列为四个诗派,其中肌理说,也就是肌理诗派的创始人就是翁方纲。

关于清代这四大说首先提出者,应当是民国时期的郭绍虞,他在20世纪30年代写出了《中国文学批评史》上册,到了40年代,又编成了下册,该书下册的第五编则有神韵说、格调说、性灵说和肌理说。而在该书成书之前,郭绍虞在《国文月刊》上连载了两期《肌理说》一文,其中有一段文字颇为重要:“肌理说与神韵、格调、性灵三说有一大不同之点,即神韵等三说,都不始于清代,而是到清代,经渔洋、归愚、随园诸家之阐发,始得大成,而别立宗派的。至肌理之说,可说是始于清代。所以论神韵等三说可以溯其渊源,而肌理之说,则不重在渊源而重在影响。盖神韵、格调、性灵诸说一经论定,此后就难有嗣响,即使续有阐发亦不易度越前贤。独肌理之说则自翁氏覃溪拈举以后,影响所及,几披靡清季整个诗坛。这即是论述肌理说所应注意之点。”

翁方纲撰《苏诗补注》八卷,清乾隆四十七年苏斋刻本

郭绍虞强调,肌理说跟其他三说有着最重要的区别,那就是其他三说在清朝以前就已存在,只是到了王士禛、沈德潜和袁枚这里,他们将这种观念总结了出来,最终才被人认识,同时这三家也以此立派。但郭绍虞认为,这四说之中只有肌理派创始于清代,这也正是肌理派区别于其他三派的最重要一点。而郭也明确地点出,肌理说的创始人就是翁方纲,并且肌理说这种诗学理念影响了整个清代。

郭绍虞在该文中认为,翁方纲之后的方东树、何绍基以及“同光体”等等,都属于“肌理说的余波”,而其将这个观念收录进《中国文学批评史》下册时,他对自己的这个判断又做了修正,他认为这几家的诗学观念也并不能完全以肌理说进行概括。

翁方纲创出这独特的肌理说,他当然对于其他三说也有着自己的评判标准,而叶倬玮认为翁方纲之所以创造肌理说,是因为他想“以补格调、神韵之弊”。从师承角度来说,翁方纲曾学师于黄叔琳,而黄正是王士禛的弟子,而翁方纲也常以渔洋再传弟子来自称,翁在《小石帆亭著录序目》中说:“昔吾邑黃昆圃先生受学于渔洋,方纲幼及昆圃之门,辄心慕之。”同时,翁也对王渔洋很敬重,他在该文中也说过这样的话:“先生言诗窥见古人精诣,诚所谓词场祖述、江河万古者矣。”因此说翁方纲对王渔洋以及王所提倡的神韵说都很了解,但也并不是一味地去表扬神韵说,他有着自己的判断标准。

翁方纲撰《两汉金石记》二十二卷,清乾隆五十四年刻本

虽然神韵说并不是王士禛首先提出,后人大多将这种说法追溯到司空图和严羽,但明确提出神韵说这个概念的,则确实是王士禛。徐亮之在《渔洋诗与神韵说》一文中称:“渔洋创‘神韵说’,夫人而知之矣。而其正式标举‘神韵’二字,则实始于康熙元年(1662年——时渔洋年二十九)之选辑唐人律绝为《神韵集》,以教授儿子启洓等。”但什么是“神韵说”呢?徐亮之也提出了这个疑问:“唯‘神韵’二字,则渔洋本人实殊未作任何正面之诠释。大抵前人论文,类多迷离怳恍之辞,所谓‘可意会而不言传’;言之者亦唯求人能‘心知其意’,即已餍足。”

看来王渔洋自己没有解释过何为“神韵”,也正因如此,后人研究神韵说,也在努力寻找王渔洋给自己下出的定义,比如吴宏一在《清代诗学初探》中也提出了同样的问题:“……则王氏平日喜以神韵论诗,在当时恐怕是众所皆知的。然而,王士禛的所谓‘神韵’,究竟何指,在他的著作里,却无法找到明确的解释。”

翁方纲辑《焦山鼎铭考》一卷,清乾隆三十八年翁方纲刻本

既然渔洋没有明确说过,那只好从他的论说中找依据,渔洋在《居易录》卷六中下过这样的评语:“赵子固梅诗云:‘黄昏时候朦胧月,清浅溪山长短桥。忽觉坐来春盎盎,因思行过雨潇潇。’虽不及和靖,亦甚得梅花之神韵。”赵孟坚的这首诗歌咏的是梅花,但整首诗中没有出现一个“梅”字,因此,叶倬玮评价到:“赵诗咏梅,无一梅字,但构筑了一幕清幽淡泊、春意盎然的意境。渔洋认为此甚得梅花之‘神韵’。”

而叶倬玮的大作中,又引用了宫晓卫和季羡林对于神韵说的感觉,宫晓卫在《王渔洋选唐诗与其诗论的关系》一文中称:“用禅家偈语的方式阐述的思想过于神秘飘忽,以至使人难以捉摸,但这正是渔洋诗论的特点。”而季羡林所作《关于神韵》,发表在1989年第一期的《文艺研究》上,该文中有如下一段描述:“只觉眼前一片朦胧,一团模糊。那许多形象的说法、比喻的说法,当然给了我一些生动的印象;可是仔细一想,仍然不知道神韵究竟是什么东西。我自己仿佛也在参禅,越参越模糊,最终是羚羊挂角,无迹可求。”

显然,正因为王渔洋没有解释何为“神韵”,搞得后世学者不断地予以猜测,翁方纲虽然很是推举王渔洋,但他首先要解决的问题,也是如何来解读“神韵”二字。因为翁也承认渔洋未曾把“神韵”的外延与内涵说清楚,所以翁方纲自己写了篇《神韵论》,他在该论中称:“且其(渔洋)误谓理字不必深求其解,以彼新城一叟,实尙有未喻神韵之全者,而岂得以神韵属之新城也哉?”

翁方纲撰《苏米斋兰亭考》八卷,清嘉庆八年广州西湖街六书斋刻本

翁方纲首先探讨了神韵一说的来由:“盛唐之杜甫,诗教之绳矩也,而未尝言及神韵。至司空图、严羽之徒乃标举其概,而今新城王氏畅之。非后人之所诣,能言前古所未言也。天地之精华、人之性情、经籍之膏腴,日久而不得不一宣泄之也。自新城王氏一唱神韵之说,学者辄目此为新城言诗之秘,而不知诗之所固有者,非自新城始言之也。”翁认为,他所推崇的杜甫,当年也没有提出过“神韵”,只是到了司空图和严羽之后才有此说,而真正到了王士禛这里,他才高举起了神韵说的旗帜,因此翁方纲明确地点出神韵说并非王渔洋所创,但承认却是他第一个将其点明者:“诗以神韵为心得之秘,此义非自渔洋始言之也,是乃自古诗家之要眇处,古人不言而渔洋始明着之也。”

那翁方纲怎么来理解“神韵”呢?他在《神韵论》一文中先做了如下的梳理:

且杜云“读书破万卷,下笔如有神”,此“神”字即神韵也。杜云“熟精文选理”,韩云“周诗三百篇,雅丽理训诰”,杜牧谓“李贺诗使加之以理,奴仆命骚可矣”,此“理”字即神韵也。神韵者,彻上彻下,无所不该。其谓“羚羊挂角,无迹可求”,其谓“镜花水月,空中之象”,亦皆即此神韵之正旨也,非堕入空寂之谓也。其谓“雅人深致”,指出“訏谟定命,远猷辰告”二句以质之,即此神韵之正旨也,非所云“理”字不必深求之谓也。然则神韵者,是乃所以君形者也。

翁方纲在这里也没有说“神韵”作何解,他也效仿王渔洋举出一些前人的诗句,而后点出该诗句中哪个字是“神韵”,因此最终的结果,是翁方纲将神韵说做了彻底的梳理,但他也没能下出一个定义来。

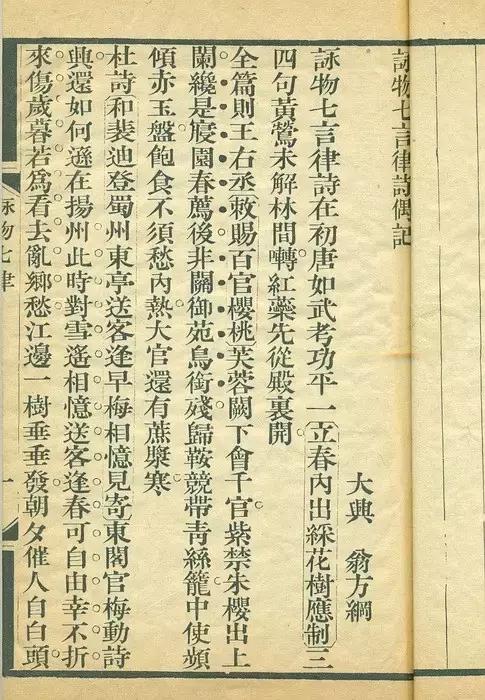

翁方纲撰《咏物七言律诗偶记》一卷,清嘉庆十一年序刻本

对于格调说,翁方纲也做了系统的梳理,而后他写出了三篇《格调论》。翁在该文中批评了李梦阳、何景明等人“貌袭盛唐”,他在《格调论》上篇中,起首就说了这样的话:“诗之坏于格调也,自明李、何辈误之也。李、何,王、李之徒,泥于格调而伪体出焉。”翁尤其反对李、何这些人提出的“文必秦汉,诗必盛唐”,其在《苏斋笔记》卷九中说:“古不必拟则盛唐又岂可拟乎?何、李一辈人所谓‘文必西汉’、‘诗必盛唐’者,仅作语资可耳。后人诗集偶有一首必题云‘仿某人体’者,亦即此足见其全集之皆不仿某体矣。断无作诗而专仿某家之体者也。”

翁认为这种说法仅是说说而已,用不着非要贴上这样的标签,因为贴签之后,就等于其他的文章不是这样的写法,因此翁认为:“唐人之诗,未有执汉魏六朝之诗以目为格调者,宋之诗未有执唐诗为格调,即至金元诗,亦未有执唐宋为格调者。独至明李、何辈,乃泥执《文选》体以为汉魏六朝之格调焉,泥执盛唐诸家以为唐格调焉。”(《复初斋文集》卷八)

对于性灵说,翁方纲没有专论,但梁章钜的《浪迹丛谈》中有“苏斋师说杜诗”一段:“所赖夫陶冶性灵者,夫岂谓仅恃我之能事以为陶冶乎?仅恃我之能事以为陶冶性灵,其必至于专骋才力,而不衷诸节制之方。……具二谢之能事,亦不能不学阴、何之艰苦用心成之。……所谓陶冶性灵者,非虚张架局也,实在其中,叩之有真际焉。”翁方纲所发的这段议论,实是评价杜甫《解闷十二首》之一:

陶冶性灵存底物,新诗改罢自长吟。

孰知二谢将能事,颇学阴何苦用心。

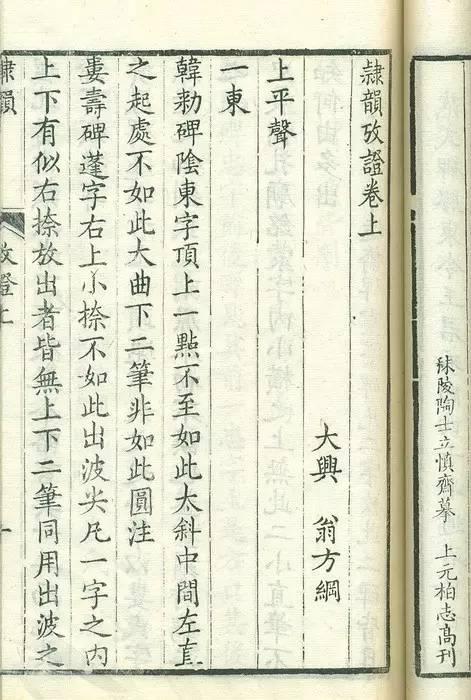

翁方纲撰《隶韵考证》清嘉庆十四年秦恩复刻本

翁方纲的这段议论,王济民在《清乾隆嘉庆道光时期诗学》一书中认为:“翁方纲拈出杜诗中‘性灵’一词,据诗而言‘节制’,显然是针对袁枚而发。”而《苏斋笔记》卷十一中,翁方纲也不点名地批评到:“专恃性灵,流为击壤打油以为老妪皆知者亦未尽是也。”

相比较而言,性灵说的袁枚骂翁方纲的话就太多了,虽然他也采取的是不点名的方式。因为翁方纲所创的肌理说是以考据学为基础,因此袁枚攻击肌理说,首先就要骂考据学,《小仓山房尺牍》卷七中有《寄奇方伯》一信,袁枚在该信中说:“考据之学,枚心终不以为然。大概著书立说,最怕雷同,拾人牙慧。赋诗作文,都是自写胸襟,人心不同,各如其面,故好丑虽殊,而不同则一也。考史证经,都从故纸堆中得来。我所见之书,人亦能见;我所考之典,人亦能考。虽费尽气力,终是叠床架屋,老生常谈。……(考据之学),不过天生笨伯借此藏拙消闲则可耳,有识之士,断不为也。”

袁枚攻击肌理说的引文,我已写在袁枚一文中,在此不再重复。对于翁方纲创建肌理说的动机,刘世南认为:“翁方纲之所以要提出肌理说,并不是反对神韵说和格调说,而只是加以改造,‘以实救虚’。这样做的目的,主要是对抗袁枚的性灵说。”(《清诗流派史》第十二章)

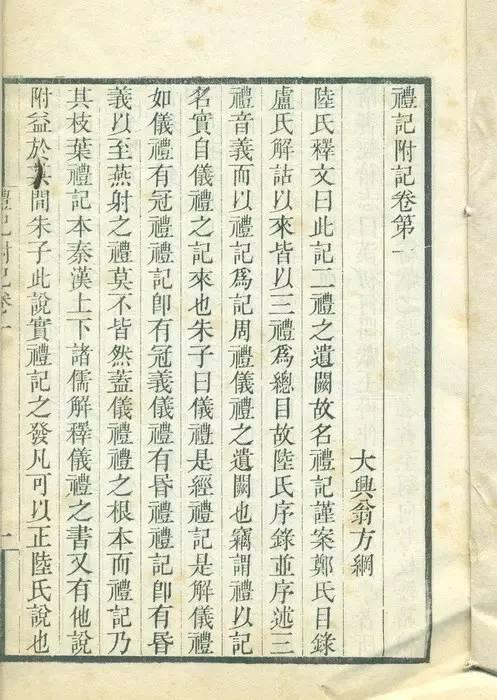

翁方纲撰《礼记附记》六卷,清光绪五年定州王氏刻畿辅丛书本

刘世南为什么给出这样的判断呢?因为他觉得:“(翁方纲)的整个理论体系就是和性灵说对立的。”那么翁方纲创造肌理说,是不是仅是针对性灵说而来者呢?翁自己没有说过这样的话,他在《复初斋文集》卷十五中称:“昔李、何之徒空言‘格调’,至渔洋乃言‘神韵’。‘格调’、‘神韵’皆无可着手者也,予故不得不近而指之曰‘肌理’。少陵曰:‘肌理细腻骨肉匀’,此盖系于骨与肉之间,而审乎人与天之合,微乎艰哉!”翁只在此处点出了格调与神韵,唯独没有提性灵。有一种说法认为,翁方纲之所以不提性灵说,是因为他觉得用不着跟对方费口舌去论战,而翁在此段话中却说,他提出肌理说是因为神韵与格调让人摸不着头脑。

那么,“肌理说”是怎么回事呢?翁在《仿同学一首为乐生别》中称:“子为题扇一诗曰:‘分刌量黍尺,浩荡驰古今’,盖言诗之意尽在是矣……所谓‘分刌黍尺者’,‘肌理’,针线之谓也。遗山之论诗曰:‘鸳鸯绣出从君看,不把金针度与人’,此不欲明言针线也。少陵则曰:‘美人细意熨帖平,裁缝减尽针线迹。’善哉乎!究言之、长言之,又何尝不明言针线与?”

翁方纲在这里还是用比喻来说话,他说“肌理”就是缝衣物用的针线,衣物穿得很合身,其实是裁缝的针线活儿好,但在衣服的表面上,反而是尽量地要掩盖针线的痕迹,因此说,“肌理”应当就是针线看不到却作用很大。

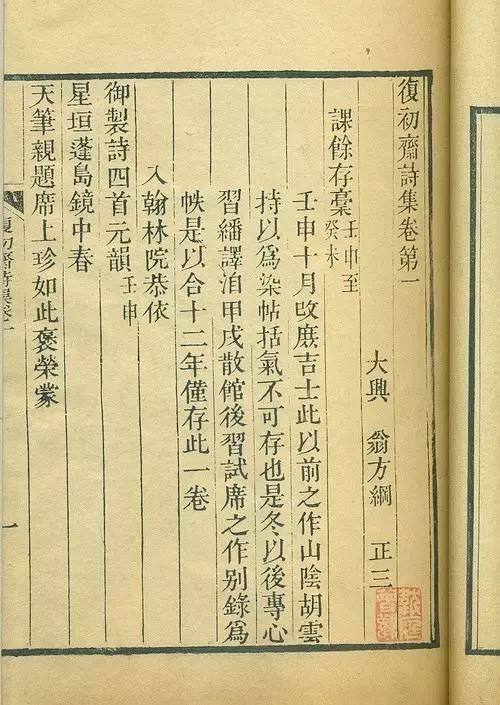

翁方纲撰《复初斋诗集》七十卷,清道光二十五年汉阳叶志诜刻本

关于“肌理”的“理”字作何解,此前戴震作《孟子字义疏证》,该文首先解释了“理学”的“理”作何解:“理者,察之而几微必区以别之名也,是故谓分理,在物之质曰肌理、曰腠理、曰文理,得其分则有条不紊,谓之条理。”但翁方纲不认同戴震的这个解释,他在《理说驳戴震作》一文中称:“夫理者,彻上彻下之谓,性道统絜之理与密察条析之理,无二义也;义理之理即文理、肌理、腠理之理,无二义也。其见于事,治玉、治骨角之理即理官、理狱之理,无二义也;事理之理即析理之理、整理之理,无二义也。”

那么,驳完之后,这个“理”字如何跟“肌理”连在一起呢?翁方纲又在《志言集序》中做了如下解释:“在心为志,发言为诗,一衷诸理而已。理者,民之秉也,物之则也,事境之归也,声音律度之矩也。是故渊泉时出,察诸文理焉;金玉声振,集诸条理焉;畅于四支,发于事业,美诸通理焉。义理之理,即文理之理,即肌理之理也。”

针对这段话,叶倬玮在《翁方纲诗学研究》一书中评价到:“这一段话简直是儒家经义的浓缩版。先引《毛诗序》,后引《诗经·大雅·蒸民》,再引《中庸》,续引《孟子·万章下》,然后引《易经》。翁方纲用他对‘理’的理解将各儒家典籍联络起来,以说明表面看到的,必跟内在本质有关系,由此以证明‘义理之理,即文理之理,即肌理之理’之判断正确。”那翁为什么要这样做出解释呢?叶倬玮认为:“翁方纲并且为它提供了儒家经典的理论根据,使它在‘理’的层面可以与‘义理’、‘文理’分庭抗礼。”

评论(0)