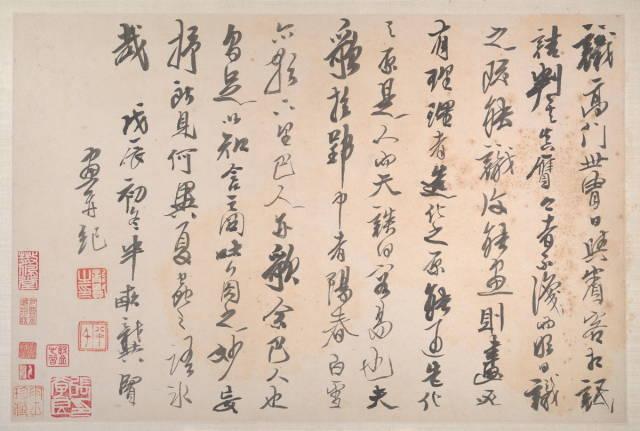

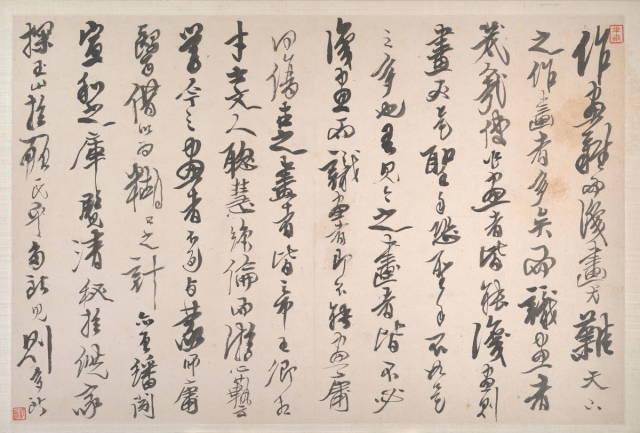

龚贤 (1618—1689)明末清初著名画家,金陵八大家之一。又名岂贤,字半千、半亩,号野遗,又号柴丈人、钟山野老,江苏昆山人,流寓金陵(今南京市),早年曾参加复社活动,明末战乱时外出漂泊流离,入清隐居不出,他与同时活跃于金陵地区的画家樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪等并称“金陵八家”;与清初著名诗书画家吕潜并称“天下二半”(龚贤,字半千;吕潜,号半隐)。工诗文,善行草,源自米芾,又不拘古法,自成一体。著有《香草堂集》。

段炼

一

前不久,在纽约看了两个明末清初绘画展,一是大都会美术博物馆的《黄山梦》,展期从2003年9月至2004年2月,另是华美协进社的《故山青》,展期从2003年9月至12月。《纽约时报》在9月19日发表了一篇有分量的专栏艺术评论,说这两个画展相互联系,因为二者的展品主要是十七世纪南京地区画家的作品,都以山水为主题,样式也多是文人画。而且,这两个画展都将金陵画派的首席大师龚贤放在显赫位置。大都会用了整整一个展厅来展出龚贤那些尺幅各异的作品,华美协进社则将龚贤的大幅长卷置于展厅正中,墙上还配以龚贤的立幅巨制。

大都会的展品,除龚贤独占一厅而外,石涛(约1640-1707)的山水也很令人瞩目。这位自称苦瓜和尚的画家,既有与同时代山水画家相仿的精细用笔,又有自黄公望、董其昌以降的大手笔,其山水构图的简约洒脱,抒情达意,禅味隽永。另一位明末清初画家张风(?-1662),用笔用墨恬静瘦挺,让人想起元初画家倪瓒。这几位画家,都是前朝遗民,都不满于异族统治,转而寄情寓意于山水之中。在我看来,正是他们相似的身世和处世态度,方使作品具有相仿的魅力。

华美协进社的展品,出自金陵八家之手。其中我比较喜欢的,除了龚贤长卷和八家的扇面外,还有程正揆(1604-1676)的《山水册》、胡宗仁(1620-1664)的《秋林书屋图轴》和《山水图轴》,以及髡残(约1612-1686)的《苍翠凌天图轴》。我之所以喜欢这几位画家的作品,是因为他们的笔墨处理炉火纯青,其写景状物,均周旋于繁简之间;又以禅心看山水,出世入世,游刃有余。而且,他们也都是遗民画家,隐居山水一隅,以画寄情传意。

因此,我觉得在纽约同时举办的这两个画展,可以说是同一展览的不同版本。这倒不是因为时空、画派、画家、主题等方面的相同或近似,而是更深层的一致:两个画展都突出了中国文人山水画的美学意境,强调了意境的主观内蕴,即遗民画家的审美诗意和政治理念。

中国古代传统的文人山水画,最大特点在于诗意的呈现,在于哲理的蕴藉。我向来喜欢清初画家龚贤的山水笔墨,虽然他的积墨法看似繁琐复杂,但在层次丰富的表象之下,他实际上运笔施墨单纯简炼,蕴含了无尽的诗意,其理念与倪瓒相通,而倪瓒则是苍劲、简约的大师。龚贤与倪瓒都是效忠于前朝的遗民画家,他们不肯与新来的异族统治者合作,他们或隐或退,将自己不合作的理念和追怀往昔的情感倾注于山水画中,创造出了独一无二的墨色意境。

以下我将讨论纽约两个画展上的龚贤作品,进而探索中国山水画的意境问题,以便展示龚贤山水的深层内含。由于这两个展览都在纽约举办,我将主要考察北美汉学家对意境的阐释,由此探讨中国的传统美学。我不谈古人和中国当代学者关于意境的观点,是因为这些观点尽人皆知,我不必重覆;而评述海外学者的观点,则能为海内的学者提供一个学术参照。

二

龚贤生于明代万历四十八年(1618),卒于清代康熙二十八年(1689),江苏昆山人,后迁居南京,为画坛金陵八家之首。在明末之际,针对神宗朝的政治腐败,江南文人士大夫组织了复社,力图挽明庭于既危之时。龚贤与复社文人过从甚密,主张以文济世。至清兵进入南京,龚贤流亡十年,于1655年左右才重返金陵,以绘画授徒为生。

龚贤的画,给人的第一印象是以积墨为影调,表现体积和层次,渲染空间距离,这完全不同于前人的山石皴法,也不同于他的同时代画家。海内外的美术史学家们,众口一词,说龚贤可能受到了西方写实绘画的影响。龚贤之时,欧洲传教士已到达中国,南京便有耶苏会教堂。教会传播教义和西方文化,多以图示。然而油画鲜见,所示多为单色铜版画。欧洲铜版画,与文艺复兴以来的意大利和法国素描,殊途同归,注重明暗造型,西文称chiaroscuro,意、法、英语皆然。史学家们猜测,龚贤在南京的耶苏会教堂里,见到过欧洲铜版画,他借鉴于此,发展了自己与众不同的画风。虽然这种猜测没有史料证据,但龚贤积墨为形、以影写真的方法,在当时的确独树一帜,为文人山水画的异数。我之所以喜欢龚贤,首先就是因为他的积墨画法,与欧洲素描相通。这是我在绘画的形式层次上,对中国画与西洋画的比较。虽然欧洲传统素描讲究光源的方向及其形成的明暗阴影,而龚贤却是散光画法,但考虑到阴天的自然天光确为散射,而阳光明媚的聚焦照射并非永恒,所以,龚贤积墨施影的笔墨处理应该可以接受。而且,龚贤并不是一个机械的写实或自然主义画家。其实,即便是欧洲的经典大师,例如达芬奇,也在风景中采用散射的天光。我在巴黎罗浮宫看达芬奇《蒙娜丽莎》,见其背景的风景中,尽管光源有大致的方向感,但画家强调的却是山体转折处的明暗对比,而非阳光的投影。

再者,我之所以喜欢龚贤,更是因为我在绘画的修辞层次上,看到了龚贤之视觉图式的与众不同。美术史学界有人从中西文化比较的角度,进行猜测,说达芬奇在《蒙娜丽莎》背景中画的风景,与中国古代山水有相似之处,可能他见到过马可波罗带回去的山水摹本。这种说法同样没有证据,难以令人置信。但是,达芬奇的山水,确实与欧洲风景大不相同,反倒与龚贤有近似之处,只是龚贤比他晚了一百五十年。龚贤的图式,可以追溯到宋代山水。北宋郭熙着有《林泉高致》,其中将山水构图分为高远、深远、平远三类。龚贤的构图,与这三类都相关,但又不属于其中任何一类。郭熙写到:“自下而仰其巅,曰高远;自前而窥其后,曰深远;自近而望及远,曰平远。” 从局部看,龚贤的山峰当属高远,正象郭熙所释:“高远之色清明”、“高远之势突兀。”在龚贤《千岩万壑图卷》中,有垂直矗立的山峰,穿云破雾,气势伟岸,大有北宋范宽《溪山行旅图》的气派。但从整体结构看,龚贤的山川沟壑接近深远与平远,恰如郭熙所言:“深远之色重晦,平远之色,有明有晦”、“深远之意重叠,平远之致冲融而缥缥缈缈。”我们看龚贤《千岩万壑图卷》,该实在之处皆实实在在,该空灵的地方又坦荡无涯,有如元初赵孟(兆页)的江南山水,逶逸而又流畅。同时,在龚贤的画面上,云雾起处皆朦朦胧胧,山涧流瀑却清音可闻。龚贤的图式,超越了郭熙的分类,他对前人的构图设计,滥熟于心,但无意模仿,而是独辟奚径,自创一格。

龚贤的扇面山水,笔墨与图式又有不同,他由繁入间,纵横挥洒。这些作品,画幅虽小,但气势如虹,有黄公望、董其昌和石涛的大家风度,与长卷《千岩万壑图卷》气脉相通。我在此看到,龚贤的笔墨处理和图式布局,实际上是一种内心修炼,其积墨笔法,恰似打禅冥思,其构图章法,又似大彻大悟。在此,龚贤的艺术从形式和修辞的层次,上升到了意境的层次。他的运墨设影,他对郭熙之三类图式的超越,实际上不只是造型和构图上的独出心裁,而更是意境的开拓。所以说,龚贤山水画在形式、修辞、意境三个层次上的贯通,标新立异,需要我们进一步探讨。

三

我所说的意境,实际上应该用“境”一字来说才好。“境”,既是画境也是诗境。所谓诗画相通,主要在于画与诗都以境为径,二者相通,共达精神人格之境。龚贤讲究造型,出入于郭熙的三类图式,在山水之间挥写诗意,方使诗境画境融会贯通,也使其精神化入其中。“境”是中国传统美学中的一个专门术语,是个重要的审美概念,在英文和其它西方语言中并无相应译文。因此,我们从如何翻译的角度,来探讨西方学者对这一美学概念的解说,也许会富有释义的价值。

在中国传统美学中,共有三个密切相关的术语描述这一概念,这就是“境”、“意境”和“境界”。从西方结构主义语言学的角度看,就语意的所指(signified)而言,这三者的外延(denotation)有区别,其意旨的覆盖范围不完全相同。但就构词的能指(signifier)而言,这三者的内涵(connotation)都以“境”为中心,“境”不仅将三个术语合而为一,而且使三者所指的外延也有相当的重叠。

东汉语言学家许慎,着有《说文解字》,他以“竟”为“境”,下定义说:“竟,乐曲尽为竟”。这是从时间概念(temporal)来下的定义,指一曲音乐结束后,余韵绕梁、令人回味无穷的时段。清代语言学家段玉裁,为许慎作注,着有《说文解字注》,其中对“竟”的注释为“土地之所止皆曰竟。毛传曰:疆,竟也”。段玉裁的注释是从空间概念(spatial)上进行的,在字面上指一个特定的疆域,例如音乐的余韵所散播的范围。表面看,许慎的时间概念和段玉裁的空间说法似有不和,但他们的内含却相一致,因为音乐留给我们听众的余韵,既是曲调在时间上的延续,也是在空间上的盘绕。用德国哲学家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892-1940)的术语说,这个时间与空间的合成,就是一个时空氛围(aura),体现着独到的历史文化特征。作为我个人的看法,这个历史文化氛围便是审美概念“境”的存在基础,在此基础上,“境”具有主观与客观的双重性。例如,佛家说“境由心造”和“境生象外”,其“心”涉及主观的内在意象,而“象”则是客观的外在物象。龚贤的积墨笔法和明暗造型,关注的是山水画的自然之“象”,是画家对自然世界的观察;而他笔下图式对高远、深远与平远的超越,关注的则是“心”中之“象”,表达了画家观察后的心境。因此,我认为“意境”与“境界”的区别,在于前者以“意”来强调“境”中之“心”的主观性,后者以“界”来强调“境”外之“象”的客观性。前者类似于禅悟,只可意会,不可言传,而后者却是可以感知的。然而,尽管有此种主客观的区别,这区别也仅是着重点不同而已,它们的根本基础仍然是“境”,这是这三个术语在美学概念和文化意义上的一致之处。

从诗学研究的角度说,西方汉学家们也承认“境”的主观与客观两方面。美国耶鲁大学教授孙康宜(Kang-i Sun Chang),在研究中国五代时期的诗歌时写到,五代的诗人们“善用诗歌的双重性,即客观之景和主观之情。在此前的几百年中,诗人们就认为,主观与客观的合一产生了诗境(poetic world)”¨其实,诗境的内含不仅来自这种主客观的合一,其字面的由来,也得自上述外延之别与内涵之似的共存。由于“境”牵涉到主客观两方面,牵涉到内涵之似与外延之别,这个概念便变得相当复杂。又由于这种复杂,学者们对“境”的阐释便各有偏重,于是,西方汉学家们对“境”的解说,就各有所异,英文中对“境”的翻译,便各有不同。加拿大卑诗大学教授叶嘉莹(Florence Chia-ying Yeh)将“境”译为“被感知的环境”(perceived setting)。这个英文的中心词“环境”(setting),是客观的存在,但同时又被人的“感知”(perceived)所修饰和限定,因而也是主观的存在。叶嘉莹还有另一种译法,即近似的“经验世界”(experienced world / world of experience),其中客观的“世界”(world)是中心词,而“经验”(experienced)则是人的主观感知和体验。

与孙康宜和叶嘉莹相仿,不少学者都看重“境”的主客观二元性。佐伊· 勃纳尔(Joey Bonner)和斯坦福大学的已故华裔教授刘若愚都用直白的“世界”(world)来翻译“境”,并强调这个诗境世界中内在体验与外在体验的融合。照刘教授的说法,“境”在古印度梵文中,既是一个现象的世界,也是一个精神的世界。但是,在这个主客观共存的“境”中,也有学者强调主观方面的重要性。美国普林斯顿大学教授高友工,将“境”译为“inscape”,指内心风景。这是一个带有宗教和超然神秘色彩的译文,高教授采用了当代后结构主义理论的解说,认为“境”是一个“顿悟的瞬间”,在那一瞬间,“境”的外在表象一旦被把握,其内在意蕴便可洞悉。另有一些学者,例如阿德莱·理克特(Adele Austin Richett),力图避免“境”之主客观因素间无休止的辩析。为了尽可能保留“境”之含意在中文里的丰富、复杂和微妙,这些学者便干脆用音译的方法,将“境”译为“jing”。

四

其实,“境”本身就是一个译文,原文是古印度梵文“visaya”,指人的思想维度,是对眼之所见和耳之所闻的思索,是外界物象在人脑思维中的反射,也是人的思维对外在物象的投射。不过,“境”的要义,不仅在于人的主观意识和景的客观物象的共存,而且更在于二者的共存方式。西方有汉学家认为,“境”的主客观两方面共存,其方式应该是寓主观于客观之中。美国纽约大都会美术博物馆的亚洲馆馆长何慕文(Maxwell Hearn)博士,在谈及中国文人山水画时指出,“中国人对自然的描绘,很少有仅仅再现一个外在世界的。相反,他们的描绘是对画家个人心灵的表述,这就是人格风景(cultivated landscape)”。他的cultivated一词,既指耕作,也指修养;是人对土地农田的耕作,也是人对自己心灵的耕作。龚贤的积墨之法,讲究一个“润”字,意在求得明暗五色。他画山石岩壑,一笔一润,恰若耕耘其间。他以笔为锄,以墨润田,沉心静气,耕种修炼,最后参禅悟道。所谓人格风景,便是画家以文人之心来耕作风景,在风景中体现文人画家的人格修养和悟道的精神境界。南朝文学理论家刘勰,将其文论巨著命名为《文心雕龙》,实际上就暗示了文人的心灵耕耘。何慕文说,宋代文人画家“用单色描绘老树、修竹、山石、茅庐,而这一切却是他们性格与精神的体现”。也就是说,中国古代山水画家将个人的人格修养,注入到自然风景中,于是原本客观的自然山水,便因文心的耕耘,而在其笔下带上了人格烙印,终于成为具有精神价值的主观山水。

这种寓主观于客观之中的共存方式,可以追溯到唐代诗人王昌龄的“三境”说。王昌龄在《诗格》中写到:诗有三境,一曰物境,得其形似,二曰情境,深得其情,三曰意境,张之于意,思之于心,得其真髓。不过,王昌龄将三境分开,其物境专指客观物象,情境和意境又专指主观心象,而后来人们所说的“境”,却指三境贯通、寓心于景的人格风景。正因此,到了二十世纪初,王国维才有“写境”和“造境”之辩,有“常人之境”和“诗人之境”的划分。在王国维看来,“写境”只是单纯描摹双眼所见的客观风景,“造境”则是诗人通过眼与心而在笔端创造出主观的心象风景,所造之境便是“诗人之境”。他在《人间词话》里说:“境非独为景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界”。画家笔下所造的“境”,不仅将自己和风景相沟通,也将看画的人和风景相沟通,还将画家、风景和观画人三者相沟通。美国学者孙珠琴(Cecile Chu-chin Sun)在谈到这个问题时指出,人格风景具有双重功能,它既表达诗人的情感,也唤起读者的情感。这双重功能的贯穿,就是美学和心理学所说的“审美通感”,靠了这种通感,“境”便得以最终实现。

王昌龄三境说的价值在于,他不仅指出了“境”的主客观两方面,而且还在于他那主观的“情”与“意”对我们的启发,在于我们可以进一步将主观的内心风景,分析为情感之境和意理之境,这有助于我们对“境”之概念的深入理解。然而,王昌龄没有特别指出这三境的融会贯通,没有专门指出寓主观于客观之中的三境共存,这的确是个遗憾,只是我们不能苛求前人罢了。不过,二十世纪德国哲学家海德格尔(Martin Heidegger, 1889-1976),倒是谈到过类似的“境”之共存,即“此在”(being here)与“彼在”(being there)的历史关系,虽然他没用“境”这个词。海德格尔的学生嘉达默尔(Hans-Georg Gadamer, 1900-2002),在其哲学巨著《真理与方法》中,用“语言的地平线”(language as horizon,又译“作为视界的语言”)和“地平线的溶合”(fusion of horizons,又译“视界的溶合”),来讲阐释的方法,这也与三境共存的话题相关,只是这篇短文无法讨论这个大题目,我仅能点到为止,愿抛砖引玉。

美术史学家们说到龚贤的艺术渊源,总要提起董源、米芾、吴镇、沈周。我认为,这些渊源都是外在的,是笔墨方面的,我们应该看到龚贤内在的心灵渊源,这就是倪瓒,是倪瓒的人格和精神赋予其山水笔墨以崇高境界。表面上看,龚贤和倪瓒一繁一简,似无共同之处,这就象南宋词人吴文英和姜夔,一为“质实”,一为“清空”,前者如“七宝楼台”,后者象“野云孤飞”。但是,如果深入到表面之下,我们就会看到,龚贤和倪瓒异曲而同工:作为前朝遗民,他们不愿顺从异族统治,他们都退隐山林书屋,独善其身,追求一种高蹈精神。这恰如姜夔词云:“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”,“数峰清苦,商略黄昏雨”。唯有这种精神境界,才显示了龚贤之笔墨图式和山水画意的美学价值。

二OO三年十一月,麻州柏克郡

2003年11月

清 龚贤 水墨山水册配诗 27.3 x 41 cm

业务联系电话:15899791715(可加微信)

————中国书法网微信公众平台————

关注热点,传播最及时的书画资讯;

坚守传统,打造专业书画权威平台。

廖伟夫 13510562597(可加微信)

QQ:19689887

邮箱:cmlwf@126.com

往期经典

书画高清资料

名家访谈

经典专题

推荐展览

,龚贤画风独领风骚,不愧是山水大家!,山水之师!!!,龚大贤的画太好了!!!,画好,字也了得!,积墨画先贤,古金陵画派大师柴丈人龚半千墨韵好[玫瑰],有深度的好文。,龚贤的书画,今天示人,好好欣赏,绝对的大师!今人仰目不可及,书画同高今人难以比肩!中国画发展到今天,特别是写意难超前贤!,转发了,转发了,转发了,转发了,转发了

评论(0)