隶书至汉以降,逐渐被楷书取代了其实用价值,直至清代才又出现新的转机,不仅擅隶书者相对增多,同时在技法上也开始对汉代隶书进行发掘和研究,而郑簠(fǔ)正好是这一时期的书家之一。

郑簠(1622~1693),字汝器,号谷口,江苏上元(今南京)人。原籍福建莆田,明洪武间祖父一辈迁至金陵(今江苏南京)。为名医郑之彦次子,深得家传医学,以行医为业,终学不仕,工书,雅好文艺,善收藏碑刻,尤喜汉碑。

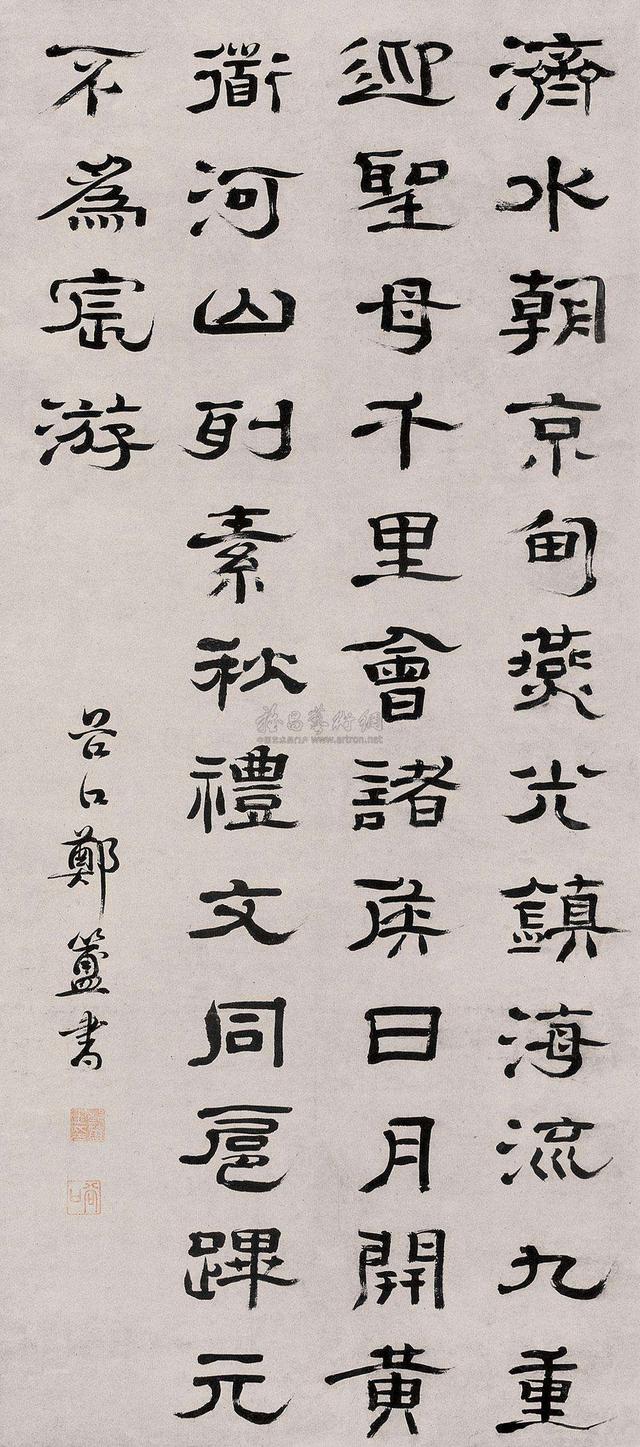

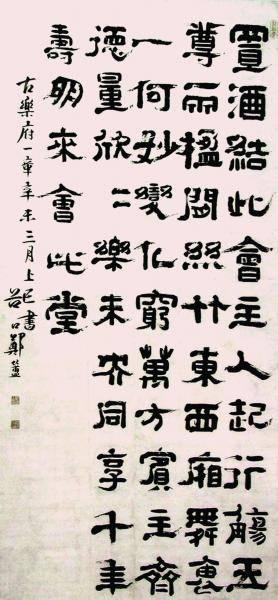

郑簠书法 来源:雅昌艺术网

他学宋珏隶书二十年,又北上山东、河北寻访和摹拓汉碑三十余年,终趋成熟。其隶书初学明代宋珏,后专意于《曹全碑》,并在隶书中融入草书笔法,形成疏宕纵逸、顿挫飞扬的独特风格,对清代隶书的发展起了巨大作用。清代著名书法评论家包世臣将其书列为逸品上,时有”谷口八分古今第一”之誉。

郑簠的隶书接近汉人和富有古意,为隶书开创了新的出路,成为乾嘉以后碑派书法追求的境界,影响甚大。后人把他与写“六分半书”的郑板桥合称“二郑”。包世臣《国朝书品》将其与金农的隶书同列为“逸品上”,后人称之为清代隶书第一人。郑簠以行草书笔意,写《曹全碑》的体势,其书遒媚飘逸,开清代书法崇尚碑学之法门。

隶书诗轴 郑簠 上海刘海粟美术馆藏

他的书风与艺术思想,对后来产生了极大影响,尤其对扬州画派的代表人物 如高凤翰、金农、高翔、郑板桥的影响更为直接。可以毫不夸张地说,郑簠的隶书创作,影响了他之后的一个世纪。清方朔《枕经台题跋.曹仕碑跋》云:“国初郑谷口山人专精此体,足以名家。当其移步换形,觉古趣可挹。至于联扁大书,则又笔墨俱化为烟云矣。”

来源:紫金山

免责声明:本站发布的图文仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或非法用途,否则后果请用户自负。

部分图文转自网络,因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权争议,请联系删除处理! 相关作品您必须在下载后24个小时之内,从您的电脑删除,如果您喜欢该作品,请支持正版。

评论(0)