李光地是清初著名的理学人物,康熙皇帝将朱子之学定为国学,这跟李光地等人的努力有很大的关系。在康熙十九年,李光地向玄烨提出可以把“道统”和“治统”合二为一,李光地称:“自朱子而来,至我皇上,又五百年,应王者之期,躬圣贤之学……伏惟皇上承天之命,任斯道之统,以升于大猷。”(《进读书笔录及论说序记杂文序》)

李称,从朱熹到玄烨,之间相差了五百年,而这五百年正是圣人出现的周期,所以,他认为玄烨既要当皇帝同时又要当继承理学的圣人,因为他认为玄烨就是理学道统中正统的传人。

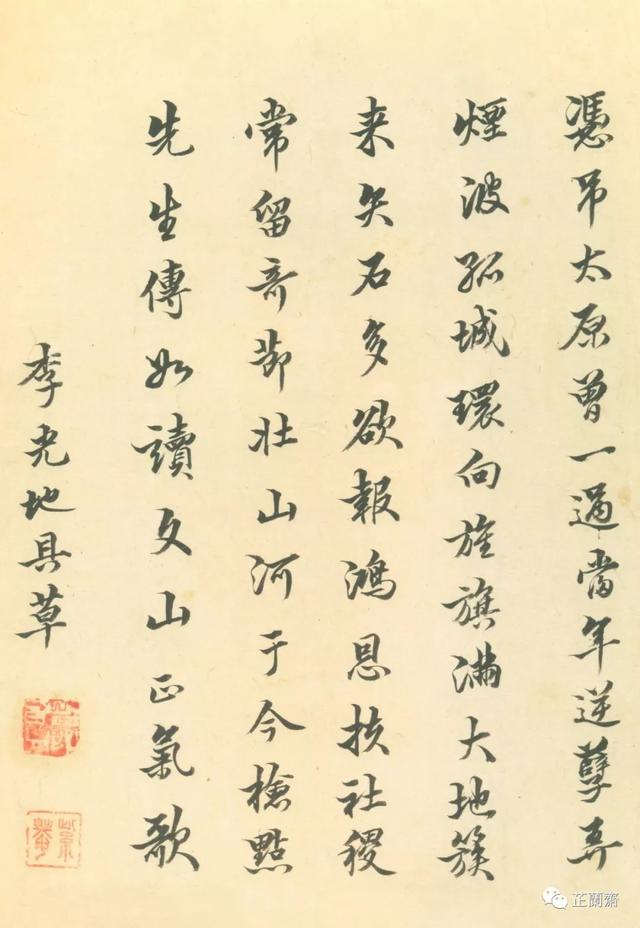

李光地书法

可能李光地的这番言说,对玄烨决心在全国推行朱子理学观念应该有一定的关系,因此,徐世昌等编纂的《清儒学案》中称:“安溪学博而精,以朱子为依归,而不拘门户之见。康熙朝,儒学大兴,左右圣祖者,孝感、安溪后先相继,皆恪奉程、朱,而深究天人,研求经义性理,旁及历算乐律音韵。圣祖所契许而资赞助者,安溪为独多。”

这段话首先夸赞了李光地既博学又有深度,总体而言,他属于朱子学派的观念。虽然如此,但他对朱子学之外的其他思想体系也依然有所涉猎。到了清康熙年间,儒学兴起于朝中,在玄烨身边起作用的大臣,主要就是熊赐履和李光地相前后,因为这两位都是信奉程朱理学者。但这两位相比,在玄烨身边起到更大作用者则是李光地。

关于李光地的学术体系,《清儒学案》中有这样的描述:“先生学以濂、洛、关、闽为门径,以《六经》、四子为依归。尤深于《易》,奉敕纂《周易折中》,融贯汉、宋,兼收并採,不病异同,一切支离幻渺之说,咸斥不录。自著《周易通论》四卷,综论《易》理,各自为篇。首明《易》本《易》教,次及卦爻象、彖,时位德应,《河图》、《洛书》,以及占筮挂扐,正变环互,条析其义,而推明所以然,卓然成一家之说。”

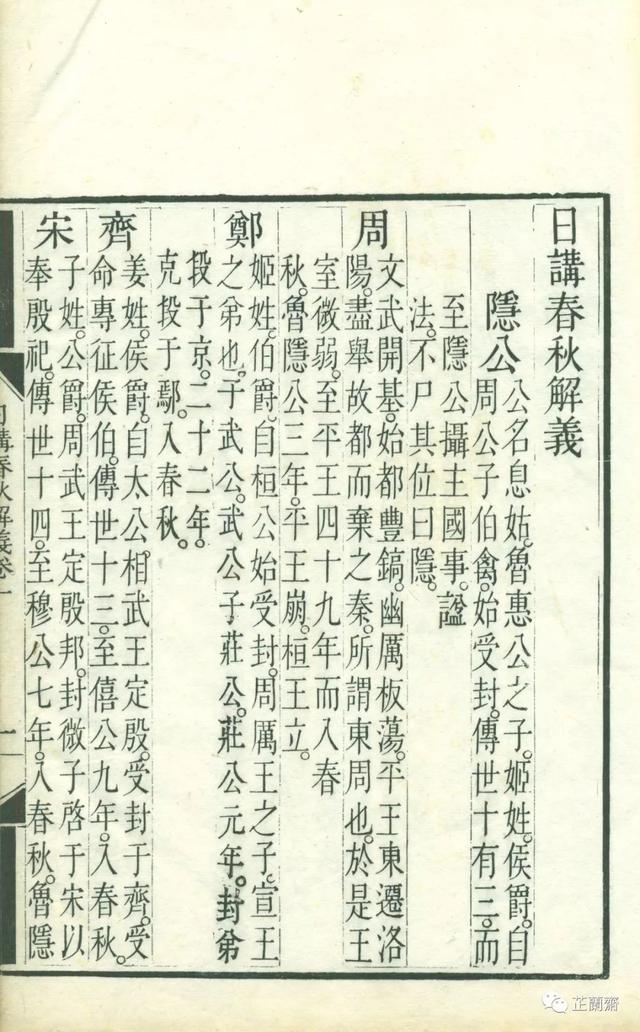

李光地编《日讲春秋解义》

这里说李光地仍然是以程朱理学为主体,同时又涉猎经学,相比较而言,他对易学研究最为专长,为此玄烨曾命他编纂《周易折中》一书。这部书融汇了汉学派和宋学派的观点,同时又把不同的思想观念也汇于该书之中,另外李光地自己还写过一部四卷本的《周易通论》,这也是研究易学的一部名篇,正是这部书使得李光地成为了著名的易学大家。为此,李慈铭在《越缦堂读书记》中给予了这样的评价:“《易》之讲象数者,汉家法也;讲理蕴者,宋家法也。……近儒若惠氏栋,汉之大宗;张氏惠言,其继大宗者矣,若李文贞(光地),宋之嫡子;朱文端(轼),其嗣嫡子矣。我朝易学,有此四家,绍往嬗来,便足以卓立一代。”

李慈铭首先把易学家分为汉、宋两大派别,而到了清代,他认为汉学派的重要传人是惠栋,其次是张惠言,而后就是李光地;而宋学派的理学传人则是朱栻。为此,李慈铭总结到:清代的易学大家总计就这四位。即此可知,李光地是其中的一位,他能跟惠栋这样大师级的人物相提并论,也足见其成就之高。

从个人经历看,李光地自小就对理学有着特殊的感悟,他从小就被人视之为神童,杨名时在给其写的《文贞李公光地墓碣》中描述到:“未尝一启齿,发声试之,辄已成诵,不失一字。善属对,矢口惊人。塾师弗能教也。”

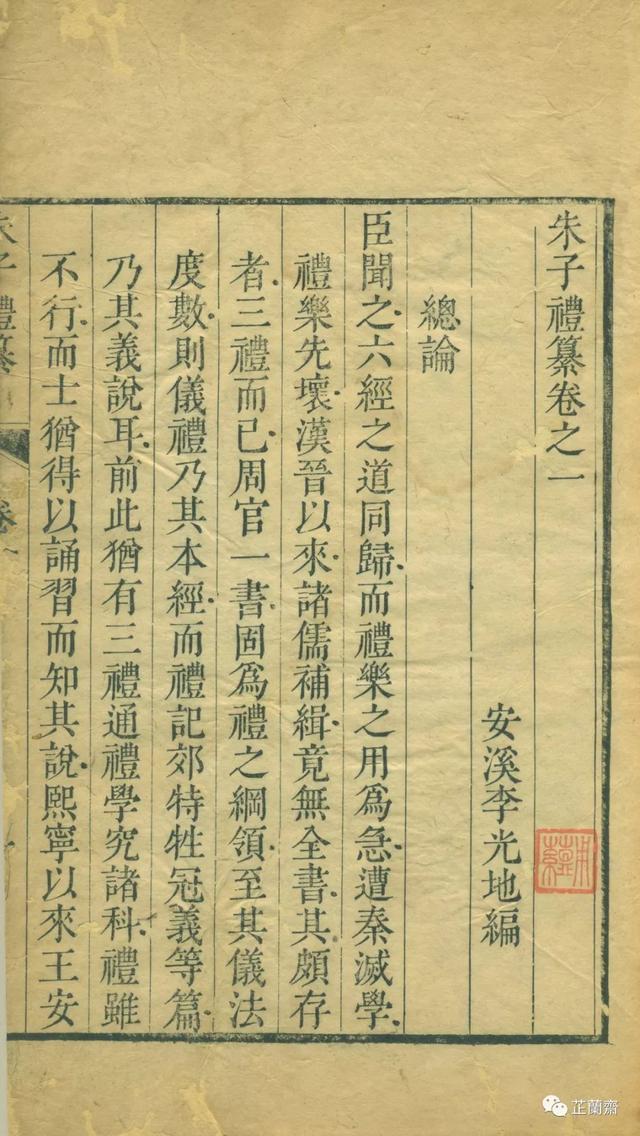

李光地编《朱子礼纂》

他在5岁时,一张口就能背出整篇的文章,并且还能熟练地对对联,这让家里请来的教师感觉到教不了这个孩子。而李光地在13岁时就读遍了十三经,18岁时就写出了《性理解》,这应当是他第一部研究理学的著作。而到其19岁,他又致力于四书,写出了《四书解》。在20岁时转而研究《易经》,写出了《周易解》,之后还有一系列的著作。

康熙九年他考中了进士,到康熙十六年,他当上了侍读学士,而后他把自己的理学观念不断地跟康熙皇帝探讨,而这种探讨恰好契合了玄烨之心,使得他们君臣之间的关系变得更为密切。李光地去世后,玄烨十分痛心地说了句:“惟朕知卿最悉,亦惟卿知朕最深。”(李清植《李文贞公年谱》)

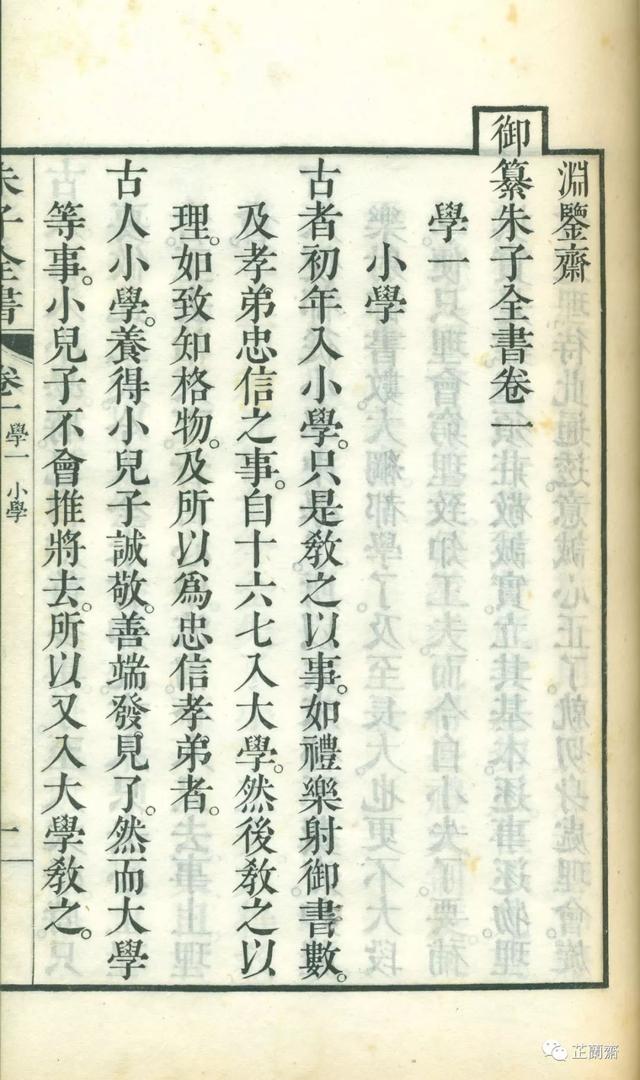

李光地代康熙皇帝编《御纂朱子全书》

李光地在朝期间,在玄烨的主持下,编出了《朱子全书》以及《性理精义》这样的重要著作,使得程朱理学在清初阶段大放光彩,而李光地个人则对理学也有着深入的探讨和研究。

李光地撰《榕村语录续集》

关于他爱好程朱理学的缘由,按照他自己的说法,是受其父亲的影响:“当明季时,如李贽的《焚书》、《藏书》,怪乱不经,即黄石斋的著作亦是杂博欺人,其时长老多好此种,却将周程张朱之书讥笑,以为事事都是宋人坏却,惟先君性笃好之。”(《榕村语录》卷二十九)

李光地称,在明末时,李贽的思想特别流行,而黄道周的一些观念也在社会上很有影响,致使社会上的学人对程朱理学不屑一顾,他们认为天下之坏就是由理学人物所造成者。然而李光地的父亲李兆庆却不受这种社会风气的影响,他坚信程朱理学才是正统,这个观念对李光地很有影响。

而他对《周易》的偏好也同样是受到了父亲的影响,《榕村语录》卷九中记录了李兆庆问晚辈的一段话:“先君子尝为谵词云:“资质鲁钝者,无如孔子。《周易》经文不多,读至‘韦编三绝’,何也?”每举示弟侄辈:“此是一宗公案,试思之,作何解?”皆不能答。”

这位李兆庆的问话很奇特,他说天下愚笨的人没有超过孔子者。为什么这么说呢?因为《周易》原文没有多少字,但是孔子却读来读去地看了很多遍,以至于把穿竹简的皮绳都翻断了三回以上,他让家中的子弟们好好想想这是为什么,但子弟们都答不上来,而唯有李光地回答出了一个特别的答案:“古人用刀笔,笔如今木匠画线之物,须改者则以刀削之?孔子盖有所见而笔之于策矣,移时削之,岁月如此。笔削多,则韦带磨撺,加以刀锋侵捎,故至三绝。”(《榕村语录》卷九)

李光地说古人写书要用刀和笔,笔的用途就如今天在木头上划线,而刀则在竹简早刻字,既然如此,那么要修改竹简上的原文也要用刀来进行,因为他用刀一遍一遍地修改,这样次数多了,皮绳就容易断。

李光地的这种解读到底对不对,历史没有文献印证,但从此可知他是个善于思索的孩子,可能也是这个原因,使得他在易学等许多经典上都有着自己的见解,比如他认为天跟人一样,也有性有心,甚至还有好恶观,他在《榕村语录续》中称:“汉、唐以来,都不识天,多以天为茫茫荡荡,无有知觉,不过胡乱生出人物来,任他升沉显晦。后来儒者觉得不是,亦只空说有个理在,不然何以日月星辰万古不错,生人生物都有条绪。其实天之形势大,其运动包罗,人岂能与之同?乃圣人说来,天与人直是一般。说‘天聪明’,果然天聪明;说‘天有好恶’,果然天有好恶;说‘上天震怒’,果然天有震怒;说‘皇天眷佑’,果然天有眷佑。人有性,天亦有性,人有心,天亦有心,无丝毫之异。”

李光地认为汉唐以来的学者们都没把天的概念搞清楚,他们总觉得天就是空空荡荡,既无知觉也无感觉,不知什么原因却诞生出人和各种生物来,然而到了宋代,这些儒学大家们认为这种说法没道理,于是他们就把天地的一切运行规则归结为理,为什么这样呢?

因为宋儒认为日月星辰的运转有着自有的规律,而人与万物的出生、灭亡也同样井然有序,然而,李光地认为其实上天不仅仅是如此,他说天很聪明,并且跟人一样也有着好恶观,同时天也有生气的时候,所以他的结论是:人有性,天也有性;人有心,天也有心,所以天跟人没什么区别。

李光地代康熙皇帝编《御纂周易折中》

关于太极,李光地也有着自己独特的见解:“太极之在《易》书者虽无形,然乾即太极也,偏言之,则可以与坤对,亦可以与‘六子’并列,专言之,则地一天也,‘六子’亦一天也。故程子曰:夫天,专言之则道也,以形体言谓之天,以主宰言谓之帝,以妙用言谓之神,以性情言谓之乾,其言可谓至矣。虽然画卦之初亦未有乾之名,其始于一画者即是也,摹作圆形者,始自周子,朱子盖借之以发《易》理之宗,学者不可误谓伏羲画卦,真有是象也。”(《周易折中》)

李光地也说,太极是无形的,它有如《易经》上的乾,而与乾相对的则是坤,然而他却认为伏羲在画八卦时其实并没有固定的图形,当初太极就是一划,但是到了周敦颐这里,把太极画成了个圆圈,后来朱子就是借这个《太极图》来进行易学研究,因此李光地提醒读者:不要认为伏羲当年画的太极图就是个圆圈。

对于理和气的观念,李光地也有个认识过程,他在年轻时认为程朱所说的“理在气先”有问题:“程朱分理与气说性,觉得孟子不是这样说。孟子却是说气质,而理自在其中。若分理气,倒象理自理、气自气一般。”(《榕村语录》卷六)

程、朱把理和气分开来说,李光地认为不对,他觉得这不是孟子的观点,所以他认为“气在理中”才能解释的通。可是到了他51岁时,他意识到了自己的这种认定有问题:“某五十一岁以前,亦不免疑朱子‘理先于气’之说。夫天地一气也,气之中有条理处即理,离气则理无所见,无所丽。故罗整庵言:‘理即于气之转折处见。如春生之不能不夏长,夏长之不能不秋成,秋成之不能不冬收也。不如此,无以成岁序而生万物也。’蔡虚斋皆如此说。后乃见得不然,性即理也不明白,到底便晓得理即性也。未感事物之先,原有此物,至结实一件物事。”(《榕村语录》卷六)

李光地承认自己在51岁之前怀疑过朱子“理在气先”的说法,他在这里引用了罗钦顺的观念,同时他又称蔡清也是这么认为者,但后来他渐渐觉得这样的说法有问题,于是李光地又称:“先有理而后有气,有明一代,虽极纯儒,亦不明此理。蔡虚斋谓:‘天地间二气滚作一团,其不乱处即是理。’罗整庵谓:‘理即气之转折处,如春转到夏,夏转到秋,自古及今,何尝有一毫差错,此便是理。’某初读其书,只觉得不帖然,不知其病在何处。及读薛文清《读书录》,有‘性即气之最好处’,颇赏其语而未畅。至五十一岁后,忽悟得三说之差,总是理气先后不分明耳。先有理而后有气……”(《榕村语录》卷二十六)

在这里,李光地又分别叙述了蔡清和罗钦顺的理气观,他说当读到这二人的论著时,就感觉到他们的所言似乎有问题,但问题出在哪里,他却没能弄明白。再后来,李光地又读到了薛瑄的《读书录》,而薛的观点虽然让李很赏识,但李觉得薛也没说透。直到李光地51岁时,他才意识到以上三位理学大家的理气观其实都说的不对,这时他才意识到朱子所强调的先有理后有气才是最正确者。

虽然如此,李光地也承认理和气不能完全地分开来说,这样的态度当然也是朱子的观念,由此可见,他在年轻时怀疑朱子的一些言论,而到了晚年他却变得对朱子所言很是笃信。

在性的善恶问题上,李光地坚持性善论,他回溯了性善观念的历史演变:“‘性’字自孔孟后,惟董江都‘明于天性,知自贵于物’数句,说得好。自后汩于佛、老,都是以‘气质’为性,以‘心之灵明’为性。至韩文公,既以仁义礼智信为性,却又疑孟子性善之说,难道有不好的仁义礼智信么?直到程朱出来,把‘性’字说一个透。程朱后,又糊涂了。伊川说:‘性即理也。’蔡虚斋、罗整庵辈,著实参想,以为天地之气,若偏于阴,偏于阳,便不是理。阴了又阳,阳了又阴;阴阳得中,便是理。已经说得近傍,却还隔一层。”

李光地认为,性的本意在孔孟之后只有董仲舒理解的最为透彻,在董之后,性的观念就掺杂进了佛家和道家的成分,于是后人就把气质解释为性,以心为性,而到了韩愈那里,又以仁义礼智信为性,虽然如此,但韩又怀疑孟子的性善说有问题。为此李光地质疑到:难道还有坏的仁义礼智信吗?一直到了宋代的程、朱,才把性字的内涵和外延解释透了,可惜的是,程、朱之后,对于性的解释就又变得模糊起来。

既然是性本善,那恶人的行为怎么解释呢?李光地认为,性是善的,但是情则可善可不善,所以恶人是情不善,跟性没有关系。那么,性跟理是什么关系呢?按照程、朱的观念,性即理,但李光地却认为:“在李光地看来,天道就是所谓的天理,由此李光地在处理‘性’和‘天理’的问题上,主张‘理即性’。在李光地那里,性的地位要高于‘理’,其重要性也要超过‘理’。”(冯静武《李光地易学思想研究》)

,转发了

评论(0)