我们总说邓石如是“印从书出”的宗师,似乎写好了篆书,“印从书出”就自然而然了,但实际上,要做好“印从书出”并不简单,中间还有漫长的探索过程。

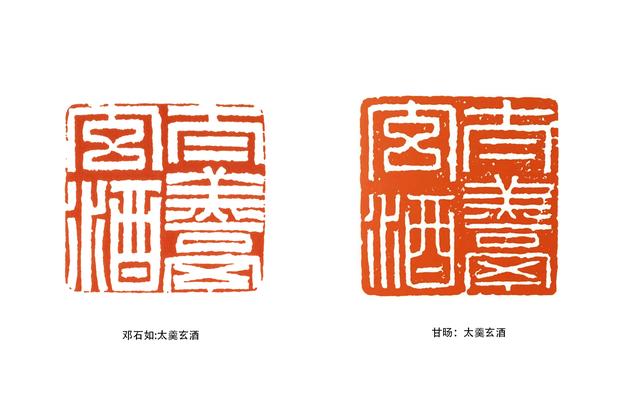

今天读一方邓石如的白文临摹代表作“太羹玄酒”,看看邓石如大师是如何完成他创作理念的伟大创新的。这方印的印蜕如下:

(邓石如刻“太羹玄酒”)

依照王家新《邓石如年表》(《中华书画家》2013年第04期)所列,这方印刻于1778年十月(年份是公元纪年,所以用了阿拉伯数字,月份是中国的旧历,所以用了汉字),邓石如时年36岁,正是他年富力强,雄强不已的年岁,也是他篆艺猛进的年岁。所以,这方印看起来整体给人的感觉也是真力弥漫,雄健豪放的,这很像邓石如的个性。

(邓石如画像)

依照记载,邓石如是个壮汉,气刚力健,体魄强壮,“能伏百人”,人称“盖古之任侠之士也”(孙云桂《完白山人传》),我们知道,邓石如一生不曾入仕,这实际上也说明,他在思想性格上是规矩的破坏者,是旧东西、“成法”的打破者,也正因此,他才有可能在书法篆刻上开出新路,书法上不受当时盛行的“馆阁气”影响,篆刻上跳出了“印中求印”的窠臼,这是他性格方面的基础。

印文释疑

这方印,是邓石如的仿作,原印是明代篆刻家甘旸的作品,下面会列出来原作。印面是四个字:“太羹玄酒”。其中“太”和“羹”用的都是它们的异体字写法,“太”字下面写作两横或者两点,这在古文字中是正常的写法(有时我们见的“冭山”,实际上指的是“泰山”,因为在古文字中,“冭”除了通“太”,还通“泰”)。“羹”是现代汉语的标准写法,在古汉语里,它本来下面就是“鬲”,《说文解字》在“羹”字归部时,也依照旧体归在“鬲”部之下,字中的“鬲”指的就是古代的一种炊具。

(鬲的样子)

在这里,结合四字的内容,用古文字的写法更恰当。

所谓的“太羹”,指的是古代祭祀用的不加调和五味的肉汁,亦作“大羹”,实际上就是原汁原味的肉汁,没有放任何酸、辣、苦、甜、咸的佐料。所谓的“玄酒”,指古代祭礼时用以代酒的水,亦作“元酒”,实际上就是清水,用以比喻品质醇正。

《礼记·乐记》中有记载:“大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。”后世典籍在《新唐书·骆宾王传》里也有应用:“(张)说曰:‘韩休之文,如太羹玄酒,有典则,薄滋味。’”经典,但,没有滋味。

(邓石如在刻印的蜡像)

“太羹玄酒”合在一起是大俗大雅、返璞归真的审美极致,这可能也是邓石如追求的一种审美原则。

整体风格的由来

依照生平,36岁的邓石如,在四年前已经结交了大收藏家梁巘、梅鏐、梅鉁等,得以见识了秦汉以来的碑版刻石拓片,并遍观了梅家收藏的金石善本。

据包世臣的《完白山人传》记载:

山人既至,举人以巴东故,为山人尽出所藏,復为具衣食楮墨之费。山人旣得纵观,推索其意,明雅俗之分,迺好《石鼓文》、李斯《峄山碑》、《太山刻石》、《汉开母石阙》、《敦煌太守碑》、《苏建国山》及皇象《天发神谶碑》、李阳冰《城隍庙碑》、《三坟记》,每种临摹各百本,又苦篆体不备,手写《说文解字》二十本,半年而毕,复旁搜三代钟鼎及秦汉瓦当碑额,以纵其势博其趣。每日昧爽起,研墨盈盘,至夜分尽墨乃就寝,寒暑不辍,五年篆书成。

乃学汉分,临《史晨前后碑》、《华山碑》、《白石神君》、《张迁》、《潘校官》、《孔羡受禅》、《大饗》各五十本,三年分书成。

你看,邓石如在梅家连续住了八年,五年学篆,三年学隶。实际上,八年之后,离开梅家时,邓石如继续壮游天下时,已是书艺大成的大师级书法家了。

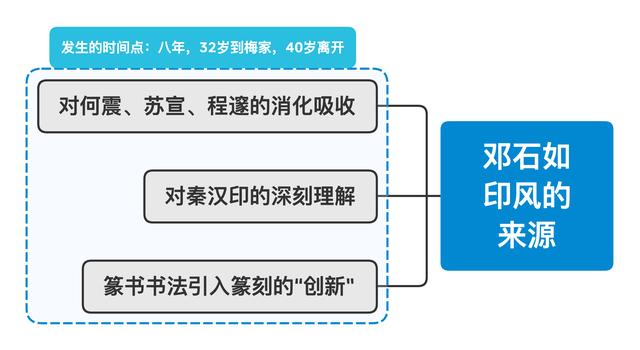

实际上,或许正是因为在梅家对收藏物的借鉴和学习,邓石如的印风已从简单的对何震、苏宣、程邃的消化吸收,到开始加入对汉印的深刻理解,并最终由于对篆书的钻研、消化,最终完成“印从书出”的创新,如下图:

(邓石如印风的来源)

今天这方印就是这段时期的作品,它包含了邓石如印风三个来源的各种痕迹,是试验中途的“试验品”,所以读来极具价值。

三个来源的分析

一、来自何震、苏宣、程邃的徽宗流派元素

邓石如对明代何震、苏宣以及清人程邃的继承,主要表现在刀法上。我们看这一方印,图中所示的大部分长笔画几乎都是干脆直接、猛利果断的冲刀(我们用蓝色标出,当然,他的猛利线条并不局限于图中所示的笔画):

(猛利的线条)

可能单看这一方,似乎看不出来,那么,我们把他所临摹的对象也拿出来(甘旸的“太羹玄酒”相对是细白文),就清楚多了。除了线条的粗细之外,很明显,邓石如的这一方,要更加猛利霸悍一些。特别是由于线条的加粗,又加上邓石如的这一方,大多以“方起方收”为端点处理方法,视觉效果要比甘旸的原作“猛利”得多。

(与甘旸的比较)

当然,甘旸的原作也并非不好,只是他们分别走向了不同的审美方向,相比之下,甘旸的更典丽一些,温和一些,而邓印更霸悍、雄强一些。显然,邓石如受何震、苏宣等徽派的影响更大一些,毕竟他们共同生长在徽州这片土地上(甘旸是南京人)。

二、来自汉印的影响

既是仿作,当然要仿得尽像,但邓石如更多追求的是精神上的神似,并随手就做了相应的创新。

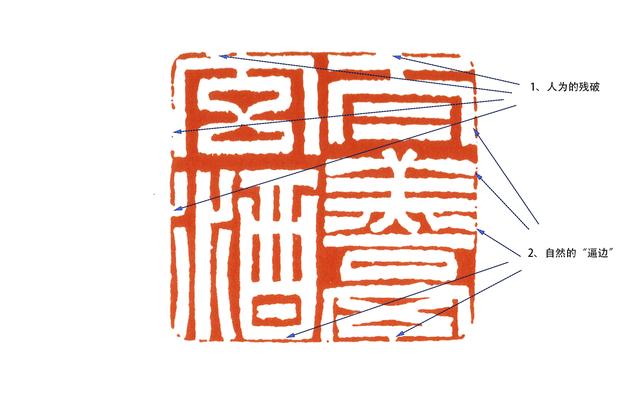

甘旸的原作,印边留有一个间隔的距离,而在邓石如的临作里,线条已经“逼边”到了极致,这固然在吾丘衍(《三十五举》第27举“白文印必逼于边。不可有空,空便不古。”)那里已是法则,但邓石如这样做,定然也来自于邓石如对无数秦汉印的细心观摩、体会和总结。

现在我们已经知道,秦汉印在出土之时,“古气”森然,这种“古”,很大程度上来源于边界的残破,而这种残破,是多种原因造成的,或者因为年代久远,在出土之前被泥土或者其他物质腐蚀;或者因为保存不慎引起的跌落、磕碰、挤压、撞击等……,这种意外性或岁月性的残破,首先破坏和磨损的就是印章的边框,因此出现了“逼边”之古。

显然,邓石如肯定不是第一个发现这一点的,但在这一方印里,他却完美地应用了这一点,如果这一方印,再如甘旸一样,留出明确的边界,那么,加上粗壮的线条,方起方收的笔画,那么,这方印给人的感觉肯定是板滞的、死板的,邓石如没有那样做,实际上,粗壮的线条也不允许他那样做(因为空间不够)。

(人为残破与自然逼边)

由于这四条边的极致“逼边”,甚至邓石如大师还做了相应的残破,再看效果:文字更显雄壮,气象也更加宏大,章法呈现丝毫不显生硬憋闷,气息生动而自然,古意盎然。

(左右平分后文字占地面积的调整)

当然了,在这方印里,左右印面平分之后的印面空间调度(即文字占地面积并不均等),实际上也是对汉印的继承,但这一点功劳应当算在甘旸那里(原印的文字布局即是如此)。

三、“书写”意的加入

在篆刻里加入书法的成分,是邓石如一生最大的成就,他也因此而成为篆刻史上划时代的人物,但是在36岁时,他还没有明确这样做,他只是将书写的成分一点点加入印面,是探索、试验性质的加入,并没有全盘“写”化。

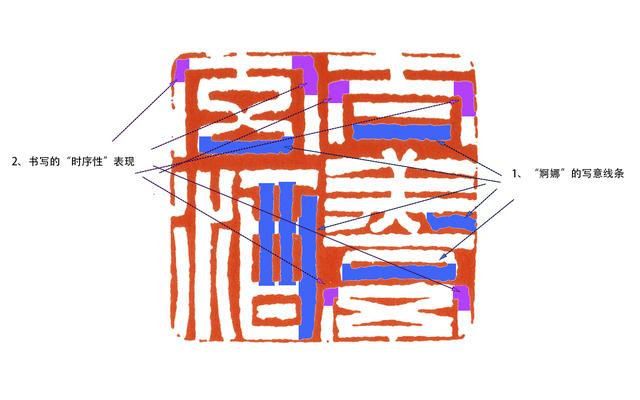

1、“婀娜”的线条。这本来是一方临印,但在临摹的过程中,他改变了创作理念,在他的刀下,线条不再是简简单单的“呆直”(那是工匠性质的),而是加入了“婀娜”的成分(这是文人性质的),比如这方印里的线条,绝不再是完全的直线,如图中的蓝色线条,仔细端详,都有流动的婉转意味:

(印从书出的表现)

2、转折处的搭接。再注意一下上图中所示的紫色转折处,实际上,这种将一个字的笔画表现出时序性的“搭接”做法,明显不是汉印工艺性的,而是文人书写性的,这一点在明代朱简那里已经出现过,只是在邓石如这里得到了系统的强化(甘旸的原印也有这种成分),成为一种成熟的表现手法,每一个转折出的线条搭接,邓石如都刻出了时序性,同时也刻出了节奏之美,韵律之美。在这里,邓石如不仅是书法引入篆刻的试验者,也是系统化完成者。

综上所述,邓石如之所以成为“印从书出”的大师,是他毕生努力的结果(至少在他36岁时临摹作品时已开始尝试),绝不是他灵感突发的发现,虽然在他晚年的作品中,我们发现“印从书出”特征更加突出、更加成熟,但实际上,在他早年的临摹作品中,早已出现“写”意明显的探索性作品,他毕生都在开创和实践“印从书出”的创作理念,甚至他的白文“以书入印”直至终老也没有完美解决(在吴让之那里解决掉了)。

罗马不是一日建成,大师也绝不是一蹴而就的。我们在现代受益无穷的“印从书出”,实际上耗了邓石如一辈子的心血。

(【布丁读印】之59,部分图片引自网络,版权归原作者)

,甘旸的原作不好,我们不能因为是古人或名人就忌讳其不足,从此印来看其属于初学篆刻水平,可能其对汉印研究比较粗浅。白文印笔画必须厚重,而朱文印则反之,就像书法中的榜书与小楷一样,有不同的笔法!,学习了新知识,赞,邓稼先的祖先,邓氏人才济济!,[赞][赞][赞],喜欢老故事,转发,图片评论,转发了,转发了,转发了,转发了,转发了,转发了,转发了

评论(0)