邓散木(1898-1963),名菊初。钝铁,字散木,别号芦中人、无恙、粪翁。1960年因动脉硬化,截去左腿,因自署一足、夔,斋馆名有厕简楼,三长两短斋(三长者,篆刻、作诗、书法;两短者,绘画、填词,这是散木先生对自已艺术的评价)。以字行。江南大书家萧退庵的弟子。工行草书,一笔王字,但于篆隶真书,也都下过极深的工夫。楷书以唐楷为主,也写北碑,但终于还是帖意浓于碑意。隶书则汉代名碑大多涉及,以笔酣墨饱、结字谨严胜。篆书初学《峄山碑》,继杂以钟鼎款识,上溯殷商甲骨文,融会贯通,最后写出一种个人风格强烈的草篆。

邓散木是我国著名的金石书法家。他原名铁,字钝铁,小名菊初,这是因为他生于农历九月初,正是菊花初开之时,故父母为他取此小名。学名士杰,后改名散木。

邓铁的书法篆刻艺术很受世人推崇,有“南邓北齐(白石)”之誉。其草书被著名学者金松岑称为“近百年来独步”。

邓铁为人清高孤傲,常有一些古怪行为。章士钊曾作诗说他“畸人畸行作畸字,矢溺有道其废庄”。

邓铁成名前,江南就有三位名铁的著名书法篆刻家,人称“江南三铁”。他们是“苦铁”吴昌硕,“冰铁”王大,“瘦铁”钱耕山。邓铁成名后,书法篆刻界又多了一铁。于是,“铁”字,在人们的心目中似乎成了一种艺术成就的标志,受到人们的喜爱。一时间,改名为铁,或起名用铁成了一种时尚,社会上到处可以听到名叫铁的人。这使邓铁很厌烦,他决定为自己起一个别人不会效仿的名字——“粪翁”。邓铁不仅为自己取了“粪翁”这个名字(实际是一个绰号),他还将自己在上海的居所改称为“厕间楼”。在举办个人书法篆刻作品展览时,还常用厕所中的手纸做请柬,报上登消息,有时竟写“看粪展”、“尝粪一勺”。

其实,“粪”字含有粪除之意,粪除即打扫、清除、涤荡瑕秽,如《左传昭公三年》中的“小人粪除先人之敝庐”,就是指清扫房屋的意思。邓铁特意在粪加一撇,将粪写成“”,并说:“天下杂草污秽,遍地皆是,不打扫打扫还成。”但社会上总认为粪是污物,用以署名似不太雅。曾有一富商求字,一高官求书墓志,要求邓铁改署名,都遭邓铁拒绝。但也有例外,邓铁与著名学者金松岑交谊很深,两人常小酌于上海各寺院,论文谈艺,很是投机,一日金松岑提出要邓铁为其写一副对联,但不能署“粪翁”。邓知金的用意,便请求他赐名,金即以“散木”赠之。此名典出《庄子人间世》,是说某种树名散木,以不材终天年,这里是取其不材为用之意。邓铁对此名(实为号)非常满意,从此之后,便常以邓散木自称。后来,他收到了一封自署“林粪翁”的来信,信中说:“吾年七十,君年几岁?名不可同,以幼避长。”邓铁没想到世上竟还有和他争“粪翁”之名的人。于是决定让名,从此,便正式启用邓散木之名了。

在中国现代篆刻史上,名气如雷贯耳,与齐白石共同影响了一批人,艺坛上有“北齐南邓”之称。其书法雄浑拙朴,书坛上有“江南祭酒”的美誉。邓散木酒量惊人,据他夫人说“粪老”曾与人打赌,一下子喝了一坛黄酒,足有五斤,吓得别人目瞪口呆。家里的院子里两边放酒坛子,一边是满的,一边则是空的。且他买酒从来不是像我们一瓶瓶买,而是一次进好几坛黄酒。邓散木性烈如火,喝醉后常针砭时弊,旁若无人。曾有七绝赞曰:“酒色才气是真人,雕虫小技也成尊,纵有千杯还不醉,人间不复邓粪翁。”

邓散木的古怪行为很多。如他在结婚时,在洞房门口挂上长锭,壁上贴着一撕为二的一元钞票,来了朋友就把两半张对起来买酒喝。他成名之后,社会上各种团体和人物不断发来请柬,或请他赴宴,或请他演讲,或请他写字篆刻。对此,邓散木非常厌烦。他将送来的请柬一一撕了,并在自己的“厕间楼”外贴了一则“款客启事”:“去不送,来不迎,烟自,茶自斟,寒暄款曲非其伦,去、去、幸勿污吾茵。”这一招还真灵,从此之后,很少有人再无端打扰他了。邓散木不听戏,不看电影,不坐汽车,喜欢邀朋友畅饮。畅饮时,又常常借酒发牢骚、骂人。1935年,他和徐悲鸿在南京的一所酒楼痛饮,两人边喝边骂时政腐败,结果把邻座都吓跑了。20世纪60年代,邓散木因血管堵塞,截去了左下肢,但他并未因此沮丧,而是乐观地为自己起了一个“一足叟”的绰号,以示自己虽然只有一只脚,但足矣。

然而,祸不单行,后来他右手腕又出了毛病,无法执笔握刀,于是他改用左手书写篆刻,经过努力,不仅不亚于右手所写所刻,而且还透露出一股奇倔之气,被人视为奇迹。

解放后,邓散木为新政权的革命气象所感染,为自己刻了“孺子牛”、“为工农”等印章,表达了自己为人民大众服务的新思想。1965年,邓散木为毛泽东治了一方印章,此印呈立方体,石制,明黄色,顶部镂空琢双龙,印的边款刻有“1965年8月,敬献毛主席,散木缘时六十有六”字样。此印现保存在韶山毛泽东纪念馆中。

邓散木先生才高盖世,为书法、篆刻一代大师,深受世人敬重。然而他并不“看重”自己,甚至亵渎有之!听听他给自己起的名字:“粪翁”,书斋亦名云“厕简楼”!叫什么不好,偏与臭味相伴?当然,“粪翁”是有来历的。当年听外国人授课时,老师在邓散木头上无礼地敲了几下,邓先生深以为耻,视之为佛头著粪,从此以“粪翁”为名号。但随着自己名气地位的大增,总要改一改才妥,于己于人都自然些。邓先生却执意不改。一位富商前来求字,开出高价,只是求他勿署“粪翁”,竟被邓先生轰了出去!后来,又有出巨资乞他为老母著墓志者,邓先生对人家说:“公厌我名耶?美名者滔滔天下皆是,奚取于我?我固贫,宁灶冷,易名匪不难转。”邓散木先生从不把自己当名人看,其言行与“名人”相去甚远。某年,好不容易筹备好了个人画展,他却用草纸印请柬送人,弄得宾客啼笑皆非。晚年则花费相当精力和时间编写普及类字帖,供小学生习字用,但这次未署名,做无名英雄。

邓散木在近代,是以篆刻著称的。当年印坛所谓“北齐南邓”,就是指北京的齐白石与江南的邓散木。篆刻初学浙派,后师秦汉玺印。早年得李肃之先生发蒙,壮年又得赵古泥、萧蜕庵两位先生亲授,艺事大进,又从封泥、古陶文、砖文中吸取营养,形成了自已章法多变,雄奇朴茂的风格。1931年至1949年之间,曾在江南一代连开十二次展览,艺坛瞩目,有书坛的“江南祭酒”之称。他的篆刻,追求的是汪洋恣肆、不计工拙的效果。但显得有些破碎,境界不高。书法也如此,这可能是天分使然吧。

邓散木先生一生勤于艺事,几十年间,黎明即起,临池刻印,至日出方才进早餐,曾手临《说文》十遍,《兰亭》也临过几十遍,去世前几天还在伏案工作。他又十分热心书法教育事业。举办讲座,编印讲义。《篆刻学》一书就是他治印的经验之谈。1955年曾应北京人民出版社之邀担任简化字字模的书写工作,还书写了不少课本及各种普及读物,学生字帖,在书法的普及教育方面贡献很大。

几乎成为传统书法典范式样的“二王”书风,已经积淀为中国书法审美心理上的“正统”。千余年来,书家们弹精竭虑、心仪手追着这一书法风格的典范,在“完美”面前自惭,体现了民族传统文化心态上的封闭性与延续性。偶有逾越的勇士,不是落了“狂颠”名声,便是要打着师法“二王”的旗帜才可能暗渡陈仓——口头上的继承,事实上的反叛。因了这“正统”的笼盖,加上后来者个性方面的不足,纵观晋唐以后的书法史,没有几人可以跳出“圈”外。

一部书法史,无妨说就是一部书写风格的演变史。只是,由于种国书法的特殊性,作为艺术的书法史在视觉形式上的变化比其础艺术部类更显得微妙罢了。如果没有较深厚的传统文化素养范类经验,想在书法欣赏中体察入微,显然存在着困难。林语堂很为书法最能代表中国文化,自有道理。它的民族性之强,是与生俱来的。从这个先天属性上去看,中国书法的与国际性艺术“对话”“接轨”,前景并不如有些人想象得那么乐观。

这种逶迤绵延了相当岁月的书法“正统”风范,到了清朝中叶受到了北碑朴野审美体系的冲击,及至民国以来,基本上又形成了碑访结合和碑帖双峙的局面。也就是说人们的风格表现在新的秩序中趋于稳定,不同的审美理想可以各行其是。经阮、包、康诸氏激起的碑学狂飙渐为平静,人们发现任何矫枉过正都不如互相合更能得到赏会上的满足。此后的书法创作,便难再看到单执一端的碑帖——刚柔——雄秀之争了。活跃于建国前后时期的一位书坛人物——邓散木,便是我们愿意观照的一位代表书家。他传统功力与技法上的深厚全面不待赘言。他的自家面貌在中年时期便已经确立,而且是以比较多样的眉目呈现的。作为一位在继承的基础上建立了较有个性风格的现代书家,我们如果不是从创造性的尺度标准去衡量并将之作一历史性的评估,我们便只有敬重而不会有别的什么。问题在于书法批评提出的要求是:理性的价值判断,给历史人物以应该站到的历史位置。邓散木书法自不例外。

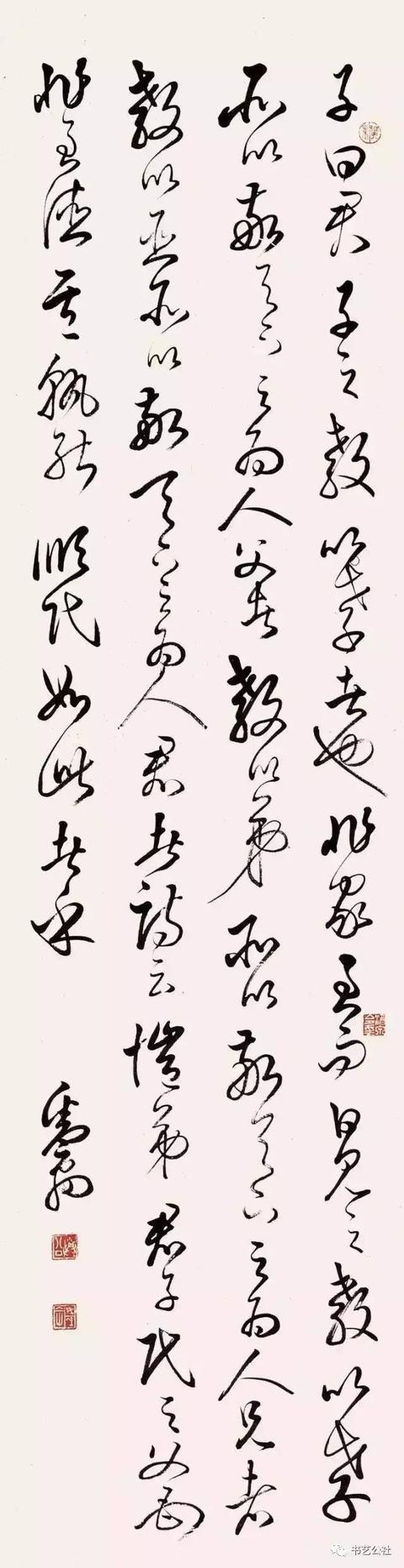

邓散木《篆书五言联》, 146×37.5CMx2。

释文:竹户掩溪畔 松亭筑石巅 廿二年春雪霁 粪翁集句

对邓散木书法进行纵向的比较后,结论是他作为一代名家够得上古典风格的功力派代表,在创造历史性的美感风范上尚未臻于突破性的成就。由此带给我们的思考是何以许多并不缺少传统功力与妇技巧的书家却最终难以突破书法传统美感风格上的框限?或臻至传美学的高境界?如邓散木先生这样的书家,也并不缺少人格品质上的强烈个性以及高雅的鉴赏能力和当深厚的文化积累。答案只可是,由于这些书家所具有的传统文激修养,使他们在游刃于传统的艺术式样之内的同时,不自觉地容易落人一种审美心理定势之中,来自民族的、地域的、传统的化积累易于牢笼位传统型文人。本来,纯粹的民族乃至地域性文化积淀往往应该成全更具有大人类文化意义的艺术家,但是一旦这种文化的惰性面与个体意识的保守素质发生联系,其情形不乐观。究其本源,艺术家的个性特征不会脱离他的个性属性发展。艺术家的深层心理的文化原型虽然是最为潜藏的,却为重要的艺术动力。这一艺术动力的规定性与趋向性,很大可以影响到其艺术创作的发展类型。作为继承型的书家,邓散木比较全面地实现了他对传统最高标准“二王”风范的回归与沿聋,这是必须肯定的。他深厚扎实的楷书、特别是小楷功夫,对于“优雅适度”这一中和审美要求的理解与掌握,对于成就一个传统书家必备的书学知识,如小学、文字学、碑帖学、书法史的熟稔等等,集合为他博洽全面的“正统”一脉书家的形象。师承于萧恳庵和赵古泥就更增强了这种气质与走向。遗憾的是,他在传统审美范畴里终于在向“二王”传统“看齐”这个阶段划了句号。与不险少近代书家一样,这个句号离二王法脉的真谛与神韵还远得很。书此,这类书家只好居于二、三流上。

假若,邓散木先生不是那样追求艺术表现上的全面与多能,或许更利于他对书法深度的探索?笔者怀疑,世俗习惯中力争塑造一个全面型的书家的传统,很大程度上的确会影响书家们对书法本体的深层追求与专一的开创性。这样的说法并不意味我们愿把两者割裂开来。但作为艺术的批评我们的归结点终归要落到艺术的形式与风格的创造性价值的研究上。平常与特殊——平庸与创造的分水岭,就艺术而言就在于个性精神的摆脱惯性的模式程度如何!现代意义的价值判断,重视的是艺术的高度与深度——表现的力度,而不是作为基础的广度。我们是现代人,我们不可能不站在现代立场说话。

邓散木书法很容易湮灭在书法历史上,应该说,使先生留名于艺术史并值得大写一笔的,是先生的篆刻艺术以及晚年的篆书作品。理由是,即使以传统标准的批评眼光来衡量,邓散木书法就整体水准言,在同代书家中也不是一流的。邓先生的行草书法没有把点画的“线性”创造提高到个历史意义的水平线上,结字与整体的艺术精神也较泛常化。

而先生的篆刻面貌则是直接承接了乃师赵古泥的风格但毕竟他把这种装饰审美风范推向了某种极致式的高度。而他的篆书却是造成其篆刻面貌的主要因素之一。虽然他重刀趣,但结字的篆书意味是显见的。

先生为人傲介不群,一生坎坷,但是其书法却温润秀婉,不失江南人气质。似与其为人不尽合。看来,书如其人之论也有可刊之处。先生的书法“雅”而木够“高”“逸”,想不尽属胡言罢。

评论(0)