书法的本质是抒情。法外求法,有法无法,在自由的艺术王国里徜徉,这是书法最动人的一种境界。

书法有三个层次:一是方正停匀,点画不差;二是铸碑帖,能出己意;三是技进乎道,以有限笔墨尽万象之美。此篇即为第三层次而说。

人情不外乎喜、怒、哀、乐、愁,观天观地,看山看水,似乎都能有所依托,但是,寄之于书法线条,难于上青天。一难是必得以汉字为载体,而非鬼画符;二难是点线须合技法要求,而非随意挥就;三难是要除去执著心,而不可有意为之;四难是要有真情真性,决不能故作声势;五难是胸中要广纳万象,而不能就字写字;六难是若不积学养气,下笔一定虚脱。自然,不只这六个方面。

有人认为,草书最能达人性情,也不见得。实际上,楷书、行书照样能充分体现性情。孙过庭在《书谱》中说,王羲之“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎兰亭兴集,思逸神越;私门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹”。不独楷、行;隶、篆诸体也有同样的功效。所不同者,只是书家性格、兴趣爱好差异而已,而无优劣之分。

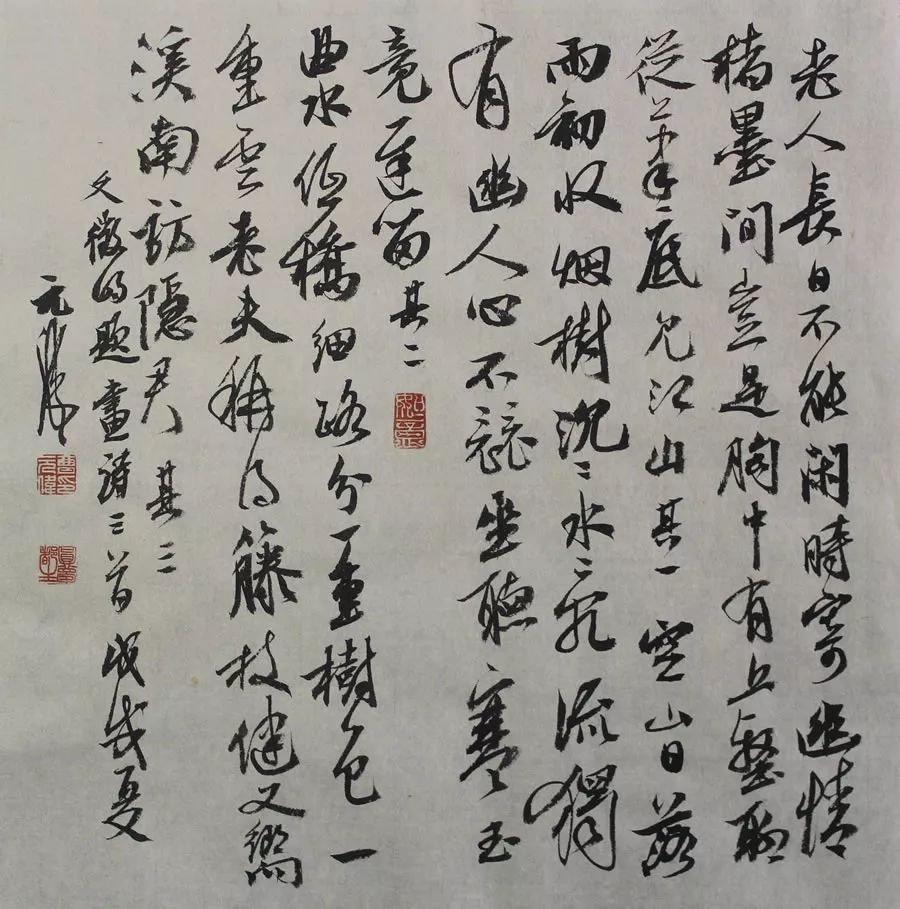

人的性情,譬如潮汐,涨落虽有定期而难为外物所抑。因此,书法写性情,如果囿于成法,必定难以畅怀。常常是破法比坚守技法更重要。这有两层意思:一是不合技法的破笔,或者说是败笔。这是为了达性情合理的破法,可产生一种残缺的美,历代大家也难例外。尽善尽美在一定程度上不是真实的美。二是离了法而去求道、求意,无迹或者无法可寻,然莫不合法。苏东坡说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”意造,即以意作书,不拘成法。其实,冯班在《钝吟书要》中的几句话说得更明了。他说:“唐人用法谨严,晋人用法潇洒,然未见有无法者,意即是法。”

由此可见,法外之法,全在一个“意”字上。这不由使我想起玄学的创始人,魏晋时的少年天才王弼关于言、象、意的辨析。他既提出“尽意莫若象,尽象莫若言”,又提出“言生于象”“象生于言”。三者关系既分离,又有因果连锁,而最终目的是“得意在忘象,得象在忘言”。这个观点在中国美学史和艺术史上影响非常大,其直接成果是在六朝和唐宋分别产生了“意象说”和“意境说”。

那么,再回到书法,无论意象抑或意境,首先应着眼于“意”。因为书法是最为抽象的艺术,若要使点线心灵化,必得离法趋意,寻求自由的发挥空间。意到则笔到,笔到则见意似,意似则生万象,万象出而境界成矣。同时,意也是多元的。从抒情上说是美学的,从思辨上说是哲学的,从实用上说是合乎人道伦理的。这一点,又恰恰建立在法的基础上。

总之,中国书法就是理与趣、法与意、技与道相生相成,水乳交融的一种境界。若要求法外之法,功夫即在书外。一旦求得,就能达到庄子所说的“与天地精神相往来”。

评论(0)