虞世南。离我们很近,很近。他的身影曾经在故乡这条古老的街道上踯躅,也曾经在那条不长的河岸上徘徊,看看来来往往的航船驶向何方。最终,这个南方口音的青年走出了这一方古老的土地,以他超乎常人的才学和德行,在若干年之后,被一位在后世由着极高声誉的帝王引为知己。时间过了一千多年之后,我依然走在他曾经走过的街道上,当然这里早已是物换星移,充满物质的世俗繁华,全然没有当时的恬淡与安宁。以他的个性和脾气,肯定呆不惯了,还不如在长安找一个安放灵魂的去处吧!而我却还是时常徘徊在那一条河流的岸边,只有那条河流依然流淌。我踩在他留在故土的脚印上,一个一个的,恍惚之间还以为跟在了他的身后呢!

虞世南。又离我们很远,很远。这时空的距离无法用具体的数字去计算。他在唐朝信步悠闲,而我在世俗的当下无所适从。长安,姚城。一个是皇城,一个几乎是边城。这是他生命中最重要的两个节点。只不过这里是他的出生地,而长安有他生命中最为光彩夺目的星空,他的陨落引起了那个叫作李世民的皇帝的扼腕长叹。他在他十三岁那年的一天清晨,在那一座拱桥的旁边的码头上船,沿着姚江的涛涛江水逆流而上,过曹娥江,钱塘江……这一年开始,他与他的兄长虞世基一道受业于同郡吴兴的大才子顾野王先生。他也终于走出了这一条街道,沿着河流走向他更广阔的人生舞台。

虞世南(556-638)唐代书家。字伯施。越州余姚人。仕隋为秘书郎,入唐官至秘书监,赐爵永兴县子,授银青光禄大夫,谥文懿。工正、行、草书。师智永,妙得王氏家法。与欧阳询、褚遂良、薛稷并称初唐四家。我们不必惊诧于他的光芒,更不必惊诧于他为何取得了这么大的成就。他的家乡不但山清水秀,而且人文荟萃,真所谓人杰地灵。虽然在那时江南并不是政绐经济文化中心,但自从晋室东迁至唐二百年,因南、北分裂,政治纷乱,朝代更迭频繁,反倒使这片灵秀之地却因此发展起来,尤其是书法领域,王氏一族的南移,江南之地自然一派新气象。王羲之过江,虽是他一人之行止,却成就了被世人誉为中国书法瑰宝的《兰亭集序》。虞世南恰恰出生于此地,后来他成为王羲之书法的继承者也就不足为奇了,江南之地茂林修竹,群莺乱飞,自然也陶冶了艺术家的气度与襟怀。虞世南所在的虞氏家族在江南一带也是名门望族,他与兄长虞世基少年英发,在隋时,时人谓之“二虞”,可媲美于晋时的陆机、陆云兄弟。

唐太宗李世民称虞世南有五绝:一曰德行,二曰忠直,三曰博学,四曰词藻,五曰书翰。这个评价是相当高的,几乎可以称得上完人了。虞世南应该可以符合孔子口口声声称道的君子吧!我想这是毫无疑义的。历史上真正够得上君子这个称谓的是少之又少的,寥寥数人而已。

君子往往专指一个人的品德和操守,好像与书法艺术扯不上什么关系。其实不然,中国传统的艺术评价体系偏偏将书法艺术和艺术家的个人品格紧紧地捆绑在一起。以人废书的例子不少,如蔡京、张瑞图等。不过,正要我们去单纯地去品评一件书法作品时,又似乎无法把作品与书法家的个体生命分离开来去分析。

明人项穆讲得很明确,他在《书法雅言》中这样说:“盖闻德性根生,睟盎生色,得心应手,书亦云然。人品既殊,性情各异,笔势所运,邪正自行。……柳公权曰:心正则笔正,余今曰:人正则书正。心为人之帅,心正则人正矣。笔为书之充,笔正则书正矣。”项穆把书法与书法家的人格操守完全等同起来,在他看来,书法作品的格调优劣取决于书法家人品的高下。欧阳修也说过类似的话,他更是直截了当地说:“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远。”其实,这种存在于书法艺术评价体系中的“人格主义”倾向古而有之,从宋、元一直延续到明、清,以至于近代,长期影响着我们的书法艺术的价值观。当然,这其中也有不同的声音。苏东坡曾经这样说:“观其书,有以得其为人;则君子小人必见于书,是殆不然。”可见,苏大才子对这种书品与人品划等号的说法并不感冒。在我看来,书法作品未必要与书法家的个人品质等同,但又有着千丝万缕的联系。综合历史论述,人们认为中国书法既能表现作者创作时的情绪,又能表现作者的气质、性格、修养、命运和道德情操,还能表现一个时代的兴衰,以及自然规律和一般哲理。

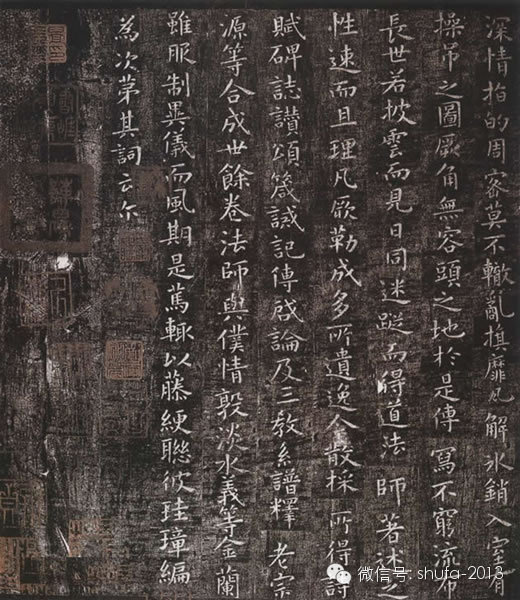

非常有意思的是,这条以人品与书品等同的近乎苛刻的书法品论标准用在虞世南的身上却一点也不过。他被人称为君子,并且把他的书法也称为君子之书。“君子要写字,于是就有了君子书法。《孔子庙堂碑》作为虞世南的典型,至少是向我们透出了‘君子书法’理应具备的风格特征。……总而言之,君子书风在一切地方都强调藏的功用”。7这就是所谓的“君子藏器”,这四个字也整体概括了虞世南的书法风格与特点。温文尔雅,平实稳健,醇厚遒丽,蕴藏锋芒,沉静内敛。在我看来,他的这种书风,并不是他刻意为之,而是他的性情、人格造就了这种书风的形成,真是“欧拙褚巧,皆不如虞世南的恰到好处”。不管是在当时还是后来,对他的书法评价都是相当高的。唐张怀瓘在他的《书断》中这样说:“虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优。”8清人刘熙载在他的《书概》中也同样评介虞世南的书法道:“虞永兴书出智永,故不外耀锋芒而内涵筋骨。徐季海谓欧、虞为鹰隼,欧之为鹰隼易知,虞之为鹰隼难知也。”9由此可见,虞世南的书法在书法史上地位是很高的。君子之书几乎成了虞世南书法的特指。有的人虽被称为君子,而他不一定善书;有的人擅长书艺,但人格并不十分健全,称不上君子。好象只有虞世南才配得上这个称谓。

那么,虞世南的这种君子书风到底是如何形成的呢?我们不妨来试着探讨一下。我认为这种书风的形成必定与他的学识、品德、性情甚至与他的家庭背景和他所处的时代有着密切的联系。虞世南十三岁始与其兄虞世基一道受教于同郡大儒顾野王,无疑这为他后来成为大学问家打下了一个很好的基调。他被世人戏称为“两脚书橱”,可见他学问之渊博。后来他又从王羲之七世孙智永禅师学习书法,勤学苦练,深得王氏家法。他不仅在智永身上学到了书法,而且也可能在思想上受到了佛教这种宗教思想的灵化,书法上也不免带上了疏淡超尘的“僧气”。这对他以后的书法创作必定有着深厚的影响。他的书法既继承了二王恬淡萧散的魏晋风度,又一洗六朝浮靡之风,力主法度,完善创新,开创了唐代尚法的时代潮流,而《孔子庙堂碑》正是这一时代风尚的代表。此书系虞世南六十九岁所作,有“天下第一楷书”之誉。从他的性情上分析,虞世南沉静寡欲,从不放纵自己的行为。虽然也以直言敢谏闻名,但他懂得“道不行,吾将隐已!”的道理,不会像魏征那样以谏博名。从他所任的官职如起居舍人、秘书郎和秘书监来看,他只是学者型的技术官员,而不是政客。他的兄长虞世基才华并不在他之下,就是因为政治原因而引来杀身之祸。虞世南虽出生于名门望族,但他的童年生活也不是顺顺当当,四岁的时候,父亲虞荔就亡故了,这无疑在他幼小的心灵蒙上了阴影。时年,因叔父虞寄无子嗣,他就过继给了叔父,故世南字伯施。过继叔父大概不能算寄人篱下,可这种挫折对他个性的形成一定有着作用的。所有的一切经历、苦难和命运塑造着虞世南的品性和人格,也为最终形成他的“君子书法”提供了一切要件。他在书写书法的同时,也在书写大大的“人”字。

艺术是苦难者的救星,它通往那一境界,在那里,苦难成了心甘情愿的事情,闪耀着光辉,被神圣化了,苦难是巨大喜悦的一种形式。其实,任何艺术包括书法艺术都离不开艺术家的个体生命。艺术就是生命,生命即是艺术。人只有在艺术中才能享受生命的充满。这其中包括创造艺术和欣赏艺术。当虞世南把书法艺术当作自己生命一部分的时候,他的书法作品中当然也充满了他的人格力量。真是“笔性墨情,皆以其人之性情为本。”艺术的最高境界没有不与作者的精神相通的。我国的古人与西方的哲人在艺术论上似乎殊途同归了。

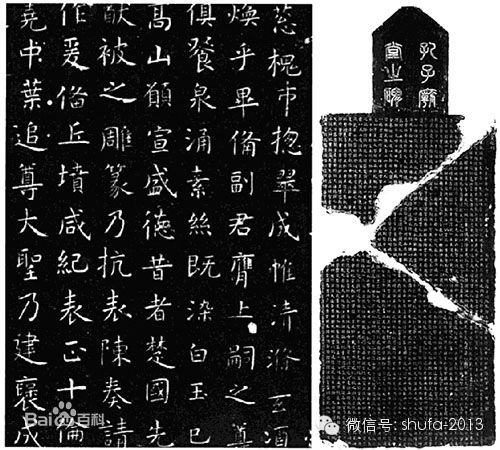

虞世南的书法用笔圆润,外柔内刚,内敛含蓄,结构疏朗,气韵秀健。连唐太宗也向他学习书法,当然也十分推崇和欣赏他的书法。虞世南死后,唐太宗常常慨叹地说:“世南死,再没有人与我谈论书法了。”虞世南书法不管在当时还是后世都影响深远,这可能离不开帝王的推崇和时人的追捧。确实来说,艺术是无法与权力脱钩,与时代分离的。米歇尔·福柯看到了艺术品背后隐藏的不同时代的知识型和权力话语。帝王的个人喜好同样左右着艺术的方向,无论这种方向是对的还是错的。其实这并不是艺术家的个体生命所能左右的,虞世南其实已经做到了极致。“他的书法虽然崇尚法度,平实稳健,但他仍然强调笔画动作和结构的变化,俊逸细腻,醇厚清简,浑然天成。特别是《汝南公主墓志》的书风纯粹是二王趣旨。这件作品作为他仅有存世的手迹,笔力仍如此强健,动作仍如此肯定精到,的确是一代宗师晚年炉火纯青的风范。”时年虞世南七十九岁。

其实,我在细细品读虞世南的书法的时候,总是被他特有的气质和韵味所吸引。宋克有云:“虞世南书,刚而能柔,却任自然,其清健皆可人意。如山林之士外夫尘俗,,抱琴独咏,王公一旦用之于朝,曾无骄色。”我也深有同感,观虞世南书法,正如听松涛古琴,萧散虚和,单纯静穆之气扑面而来。我觉得这“纯”和“静”就是虞世南书法的独到之处。它不显山露水,并不故作汹涌,却如见故知旧友。“艺术杰作的一般优点在于高贵的单纯和静穆的伟大。单纯指的是事物不能有深奥得令人陌生的意蕴,也不能有复杂得令人焦躁的外观。像春天的雾那样蒙胧而清新,绚丽而柔和;像抒情诗和散文那样优美而单纯,浑然天成,一清如水,潺潺流淌。宁静是指镇静自持,安稳自足,一种‘福慧的圆满自足的无争斗的静穆状态。……这种静当然并非表面的怡然恬静,而是灵魂的沉静。”这是黑格尔论述古希腊艺术的一段话。我觉得用在虞世南书法上也无不可。任何艺术都是相通的,所谓,“美的艺术是绝对理念的感性显现。”简静萧散正是晋人书法所独有的韵味和气度,可见虞世南不愧为二王传人。包世臣在《艺舟双楫》中说“平和简净,遒丽天成,曰神品。”这正是虞世南书法的最好注脚。

————————————————–

爱好是一种生活方式,越纯正的爱好,越接近灵魂。

鸣谦书法微信公众号:shufa-2013

评论(0)