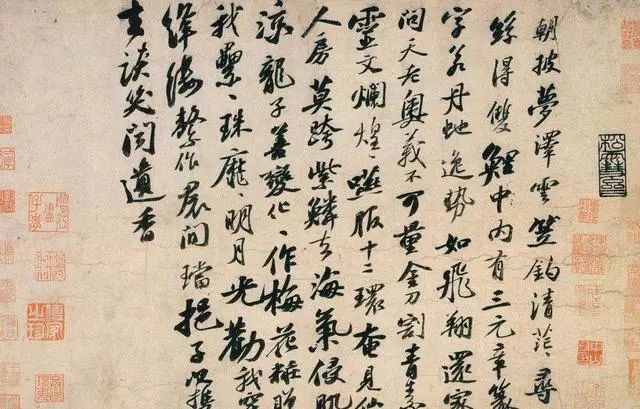

今天我们谈论书法,经常会听到一个词叫“二王书风”,这个二王,是指王羲之和王献之父子俩。最晚从唐代开始,中国书法家学习古代作品,就是在以“二王”为中心的经典谱系里。书法史上,把这种历代名家的书法作品构成的谱系称为“帖学”。

到了清朝的时候,情况发生了变化,许多书法家在学习“帖学”经典的同时,还学习魏晋以前的篆书和隶书。清初的著名书法家傅山特别强调学习篆书和隶书很重要,他甚至说过,不学篆书隶书,一辈子学书法也等于白学。而魏晋以前的篆书和隶书大都通过碑刻流传下来,这个路子也被称为“碑学”。就这样,“碑学”和前面提到的“帖学”构成了清代以来书法经典的两大系统。

碑学和帖学有一个很大的差别,帖学的作者基本上都是名家,而写碑文的人虽然可能也是一个书法名家,但刻碑的工匠一般是无名之辈。所以“碑学”的兴起,就意味着把非名家的碑刻也纳入到了书法学习的对象之中,这对千百年来书法传统来说,是一个十分重大的转变。

更值得注意的是,傅山不但看重魏晋以前的碑刻,也赞赏和他自己同时代的普通人那些有趣味的书写。他曾看到过一个文化水平不高的武夫,写了“初六”两个字,他觉得这两个字写得妙趣天成;他还看到一个刚学书法的孩子,写出来的字虽然不规整,但也有一种让人觉得不可思议的艺术趣味。

傅山可能是中国书法史上最早明确表达这种审美趣味的人,这种审美趣味,可以概括为“奇奥”。奇是指奇怪、奇妙,与众不同,甚至惊世骇俗;奥是奥妙,是一种无法用言语表达的艺术感觉。傅山说“奇奥”,其实是在说不要去迎合大众的审美,而是要追求一种不经雕琢的天然的美,所以他说,宁丑不媚,媚就是迎合的意思。

奇奥的美主要来自两个方面,一方面是因为书写不合常规,比如傅山看到的那个武夫和刚学书法的小孩就是这样,因为他们还没有掌握书法经典中的那些“套路”,写出来的字当然也就不符合书法的规范。

另一方面则来自于时间。文字的形成和演变是一个漫长的过程,早期的隶书、篆书,和后来人们日常使用的文字在形态上存在着巨大差别,这种差别也能给人带来生疏感。书法家欣赏古代的那些“不规整,有意趣”的文字遗迹,目的就是要在书法中借鉴不落经典窠臼的生疏感。这在文学领域叫“影响的焦虑”,用现在流行的话来说,就是不想被书法经典“套路”。正因为这种对经典的反抗,“碑学”的思潮对中国书法传统构成了颠覆性的冲击。

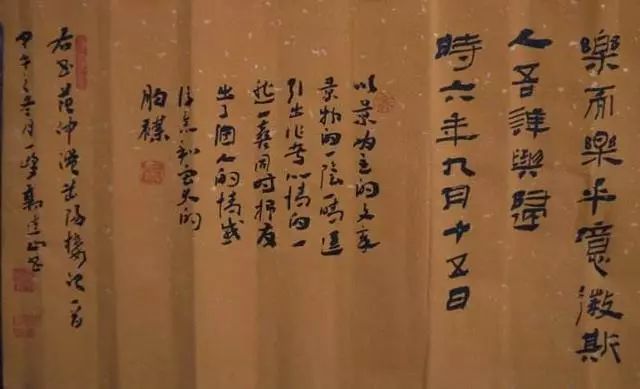

这种冲击,在晚清时期又进了一步。思想家康有为继承了傅山的思想,提出了更激进的主张。他对魏碑持完全肯定的态度,认为魏晋时期的碑刻统统都是好的,即便是出自穷乡僻壤的普通人之手,也充满了艺术感,应该拿来作为书法学习的范本。比如,北魏时期的《郑长猷造像记》,刊刻的很马虎,不但字迹潦草,字句重复,而且漏字漏刻,估计刻字的人都不一定识字,但康有为却认为,这是魏碑中的上乘之作。

如果说,傅山把中国书法捅了一个洞,康有为把这个洞撕得更大了。随着这股“碑学”的思潮在清代以来不断发展,一些古代的文字遗迹也被看成是书法,比如铜镜的铭文、封泥,砖瓦上刻的字,甚至明清瓷碗上的落款,都被看作书法学习的对象,有的还被纳入到书法的经典。其实,这些文字遗迹很有可能出自古代的平头百姓之手,有的人甚至连名字都没有留下来。

因为推崇古代的这些“民间书法”,书法学习的对象被不断扩大。离我们今天最近的一个典型例子,就是对“敦煌书法”的推崇。在敦煌发现的写本有五万多件,20世纪二三十年代,也就是民国时期,就已经有学者和书法家关注敦煌文书中那些古朴而精美的书写,文字学家钱玄同是当时学习敦煌书法成就最高的一个。

但是,敦煌写本并非全部出自训练有素的职业抄经人之手,也有初学者的习作。到了上世纪90年代初,有人开始把敦煌文书中那些水平不高的书写,甚至古人练习写字的草稿也当作书法欣赏的对象和学习的范本。就这样,书法的范围在不断扩大,书法的边界也变得更加模糊。

评论(0)