论书

关乎用笔:

用笔起收之处,特别要留意调锋,目的就是让侧锋归于中锋,只有中锋,点画才有杀伤力。

起笔之法,不外乎顺锋直入(包括所谓的“抢锋”铺毫)和折锋铺毫两种方式,其实也就是个人习惯不同而已,没有本质区别。

用笔法简单的说,只要在起笔时将笔锋调为中锋,行笔中段保持笔锋与纸面相争的状态,收笔仍能收束笔锋,便是得笔。

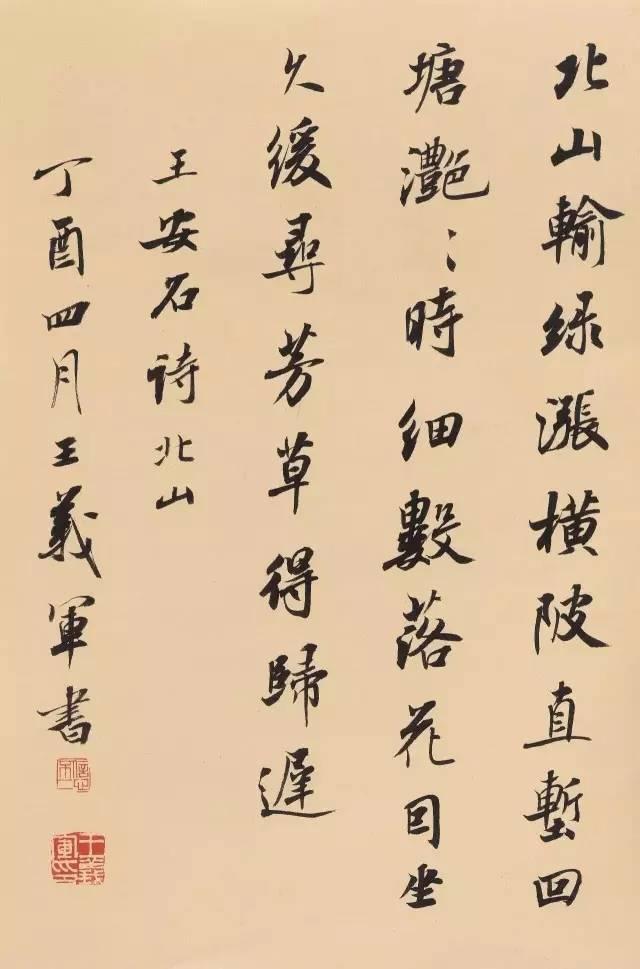

王义军书法作品

“藏锋”是一个被误解的概念,愿意指中锋。

近人以为的藏锋露锋,完全可以不理会,都是害人的流毒。

问临摹不似:

像不像是次要问题,像只是进入书法的手段而已,作为一个阶段的要求,有其必要。但你若终是不能为,也不必太难为、委屈了自己。

就现在的作业而言,多留意转折和起收笔,勿使软了。这些都是前后上下映带联结之处,当留心体会何处“发力”。

笔势乃帖学中一重要因素,当有赖于用锋蓄力发力。无处发力,则点画不成关系,或拖曳、或缠绕,都不能互为生发,上下前后失去内在的先后因果,便成一纸不相干的零件,终乏活态。

书写之生熟与格局之大小:

此前一作虽偶有粗疏,但整体很有生气。如今推敲太少,已见程式化倾向。再这样写下去将很危险。熟练是必要的,但不能为追求熟练而熟练,熟练是在不断推敲中慢慢得来的。没有生气的熟练,对工匠有益,而与艺术无缘。

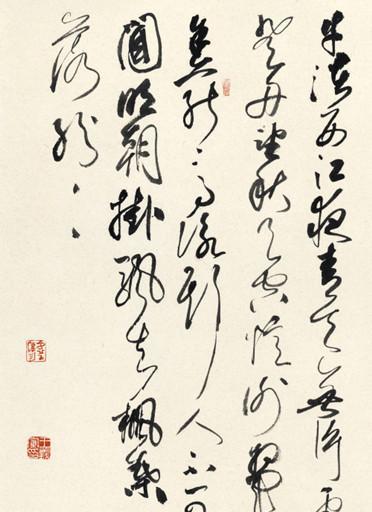

王义军书法作品

又——

创作格局见窄,慎之!作字格局要大,要开阔,即便是很细腻、很流美的取向,格局一样不可局促小气。看看兰亭和祭侄稿、寒食诗,面目不同,风格迥异,而格局之开阔雄强则一。赵、董之下,帖学呈两种路线,其一萎靡,其一粗俗,皆不得古法。你取法苏字,且基础不错,自不必下求于董。或参考宋人,如米、黄二家,或上溯于唐,以至于智永皆可。一段时间再回头用力,可能会有新的感觉。另外留意用锋,擦笔太多。

问临摹大小及书体间互益:

1、临帖的目的在于学习古人法度,大小只是个次要问题,适当放大缩小都可以。有些人认为必临原大,我曾与人就这个问题展开过讨论,没有听到让人信服的理由。不过放大缩小,有个度,比如把书谱要放到写立轴的规格,就需要有很多调整。这个问题,改天我抽个时间讲讲。(此问题后在暑期面授中专门谈及)

2、篆隶对行草当然有帮助,但体现在哪里就不好说,这要看你缺什么,你打算从中取什么,也可能这些都并不清楚,所学所益也就是个混沌的东西。比如你学习武术,想学的是棍,可老师先让你蹲马步,日后可能自己又去学学刀,究竟对棍术有什么帮助,只有你自己感受得到,却说不清楚。西式的思维喜欢量化,这个学多久,学到几级,那个学多久,学到几级,当然有他们的道理,但不是唯一方式,在很大程度上,这一方式其实不适合我们。但我们被改造过的思维,往往比较容易接受这样的训练方式,以为“科学”……

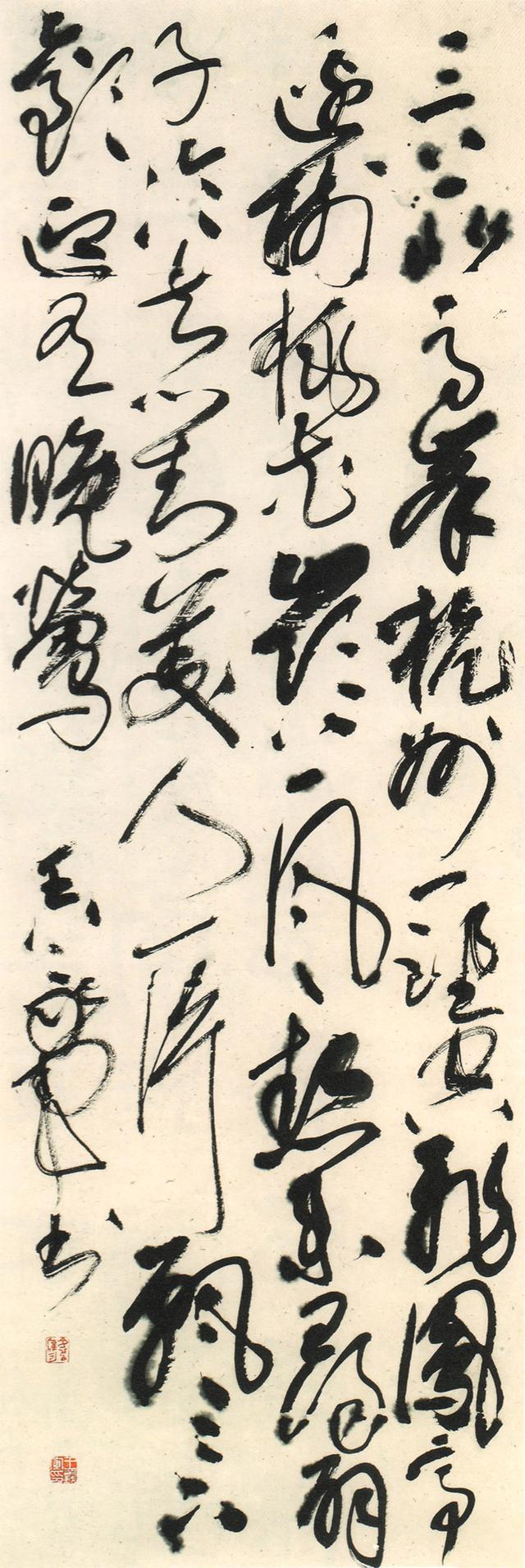

王义军书法作品

关于教学方法与个人取舍

每个人有每个人的教学方法,因材施教,我已经尽力在做,但因材施教不能改变我的根本方法。

假如我自以为是的拿所谓“黄宾虹的方法”来教你,你还敢不敢跟我学?

方法永远没有最好的,只有当下可行的,

方法永远不是唯一的,但对于一个教师,他可以运用的可靠方法,不可能太多。

况且,艺术创作经验和教育方法是两个范畴,艺术家可以指引自己,教育家要做的是指引别人。

比如齐白石,作为艺术家,成就不用我多说。而作为教育家,成绩并不理想,尤其是他教自己的儿子、孙子,不会不尽心吧?效果又怎么样呢?

率性和自由不拘固然是让人羡慕的状态,但在学习中这不可靠。

他们成功的原因在哪里,很难回答,我向来认为,成功的原因一定是多到数不清的。只有失败的原因,对一个人来说,不会太多,这才值得我们警惕。最后决定成功不成功的,往往在这里。

另外,成功只是一种期待,但再具体追问下去,还有期待的具体方向----成为什么样的才?而后面这个追问,才从本质上与艺术有关。

说得再直白一点,如果让我做王铎,我决不愿意,我宁愿成为白蕉,这与成就大小、造诣高低无关,而是取决于个人的审美追求。违背性情的书写,成就再大,也与真实的你没有关系,不过堕落为做戏罢了。

王义军书法作品

一个人的书写(二)

我们都得到过一些赞扬,也都遭受过一些批评。在赞扬与批评之间,我们当然可以不需要任何理由地喜欢前者。但不能否认的是,无论什么意见,都有真诚有虚假,也常常有切中实际的批评和不着边际的赞扬。美丽的辞藻,原不需要购买,无需成本的相互赠送,多少人乐此不疲。对于那些场面上的客套话,虽是悦耳,我辈多还是有清醒自知的。可更多的时候,那些真诚的人们,也常常使人迷茫,使我们在美丽辞藻堆砌的花园里找不到北。他们的夸奖,可能并无半点虚假,可当真诚没有配以足够的识见,那些美丽的词句明明是对你而发,却可能完全与你无关。面对这些误会的赞赏,我们有时候也会感到有些“不对劲儿”,却又轻易接受了,不愿较真。

我曾经打过一个比方,假使我和齐白石一起作画,彼此都正常地发挥了自己的水平,我画了一个美丽的仕女,而齐白石画了一个破落的乞丐。在有一定欣赏能力的人们眼里,优劣当是一目了然,但总有一些人,会更喜欢我的作品。画作表面(题材)的“漂亮”让我占了些便宜,而我们能不能把这些尴尬的便宜当真,来证明我的水平呢?

但也有些人对齐白石的欣赏,并不是因为真懂。他们生怕自己不能说出对于“漂亮”的厌恶,而显得趣味太低级,于是便每每对眼中越是丑拙越是粗陋的作品,越是无限称颂。这当然是可悲的,这不仅仅没能使他们获得欣赏的能力,甚至连一点真诚也弄丢了。比如反过来我画一个破落乞丐,齐白石画一个美丽仕女,这些人还是一见乞丐的破落,便大家赞赏,哪怕他们眼里并不真的能够看出些笔墨的意趣。能说什么呢?这无疑是又一次的尴尬。

我们对于书法的欣赏也有着类似的情况。“二王”和“丑书”或许也都因为这些定向的审美,得到过广泛的赞誉和追从。然而这样的赞誉追从,都不过增其热闹罢了,皆于书法无所相关。于书法的相关,在于书写的深度,不在于作品的面目。当欣赏只结缘于“漂亮”和“丑拙”的外衣时,对于书写是很难有深层触动的。生活的常识告诉我们不能以貌取人,书法又何尝不是如此。个人书写的面目,多取决于取法和师承,而性情却有待于书者长期的滋养。滋养过程中的取舍,才见出真正的追求,这些追求既迷人又难为人,往往比表面的风格样式要有意味得多,也让人难于理解得多。我有时候很怕人说我是写“二王”的,这不真实,也太过偏颇武断。我不过是学习了一点传统帖学,然而,就连这一点,也可能只是“碰巧”的偶然机缘。个人主动地选择,并不在这个层面。如果在学书之初,我碰巧接受了“丑书”的理念(这并不是很困难),也可能就在“身份”上归属了那个群体。但这样的身份划分,本与书法无干,况且,没有人的书写身份有那么简单的归属。深层的选择,才是自主的,也是唯一可以自主的。雄与秀,清与浊,原不是商品标签,更不为任何一流派所专有。在这一点上,有和而不同,也有同而不和。譬如我们看《兰亭序》,与《祭侄稿》之间面目迥异,而内在一致,褚遂良与薛稷之间面目接近,而实质悬殊。

我听说有一位著名的书家,在面对赵孟頫的作品时说:“这也是书法吗?”其偏颇是显而易见的,然而同样的,我们也有时候会听到“只有这样才是书法”的武断。多情的我们,妄自评说,古人却不因此而有所增损,只留下我们的偏见,始终存在。但生活在当下的人们就很难对所有意见无动于衷。往往越是个性强烈的书者,越是方向坚定,对于书写,这品质自是难能可贵。但同时,在审美上,他们也更容易把偏见变成坚持,久之成见深厚,便成为一种“观点”,一种“艺术见解”,理直气壮地以此行使评判,恐难免流于一偏。向往浑朴,便拒绝秀逸,追求典雅,就很难容忍乱头粗服。若要在欣赏上有所深入,只有放弃欣赏时的风格期待,直面作品,直面书写,直面点画。但这又谈何容易!

所以有时候我们会说“如鱼饮水,冷暖自知”,但又时候,我们很强烈地希望被认同、被关注。这是一对矛盾,如果可以调和,便少些寂寞。但现实中,我们不能奢望观者都看到深度。往往是越广泛的认同,背后越是寂寞,所貌似的调和,多是我们的妥协和自欺。我不相信有那么多人真的看懂了二王的好,我也不相信有那么多人真的喜欢丑书,二王和丑书,都一样是寂寞的。有时候人们对同一件作品的“欣赏”,赞叹之词如出一辙,眼里所看到的却完全不是同一回事,其间有着很大的层次差别。据说在希特勒和墨索里尼同时见到维纳斯雕像的时候,希特勒更多地注视着维纳斯的眼睛,而墨索里尼的目光则聚焦在维纳斯的胸部。从这个意义上说,所谓的“雅俗共赏”其实并不存在,雅俗在共赏一物时,总是同床异梦的。我们如果不能从表层面目的美丑脱离开来,就势必与偏见和浅俗同流,很难超越胸部审美的阶段。

我无意于对俗表示不屑,事实上,我们都在俗中,这一点,并没有多么难于承认。我们仅有的那么一点品位,也多半从附庸风雅开始,只是这附庸应该引领我们从俗脱开,走向更深的层次。

王义军书法作品

书法之美,同于大河之壮阔,加之茂林修竹而增奇秀,加之荒漠乱岗而见苍凉,要在各得其宜,其壮阔原不曾因此而有所增损。河水蜿蜒,周遭景致变换,以证书法之美富。而河流一贯,足见书史之汇通。我们有时候也和旅行团里的游客一样,以好异尚奇之心在书史里寻幽探盛,惊叹于外在的种种景致,随波流徙,应接不暇,而于汇通无所留心。却不知千载之下,谜面更替而谜底恒常。也有时候,我们只知顺舟直下,虽免于循流而忘源,面对周遭变幻却全然无所触动,不知谜底虽旧,而谜面故当常新。

书者不断出谜,读者不断猜评。只愿大河之势永不消歇,我辈虽各有途辙,或能各得其宜,一任装点。若河非故道,或泛滥难收,汇通顿失,所美所富,必零乱无所归属,又将与他处景致有何分别!赞扬的声音,多指向景致面目,对于一个人的书写,并无补益。汇通之处,各自用心,或者,为时不晚。

向后看的智慧

樊利杰(以后简称“樊”):一个人的成功不是孤立的,在学书之初,有没有特别难忘或感动的事?能否谈谈您的学书历程?

王义军(以后简称“王”):现在成功还谈不上。我能走上书法这条路,很大的原因来自我的父亲。记得小时候,父亲总是对别人能写得一手好字特别羡慕,我当时就很想把字写好,让他高兴。但那时候根本没有任何学习条件,想好好学书法,只不过是童年的一个美好愿望而已。还记得小学三年级的一天,班主任让大家下午都带墨汁、毛笔来写大字,我带了,结果被全班同学笑话,因为只有我一个人带了……1992年中考结束后,我的分数比宣州中学(宣州地区最好的中学)录取线高出20多分,但考虑到家庭的经济压力,我还是选择读了中专,专业是淡水渔业。当时还小,自我期望高,觉得很委屈,对专业也不大感兴趣,然而这却成为我学习书法的开始。寝室里有张大桌子,我每天趁着同学午睡的时间,独自享用。当时没有人指导,也不知道该怎么学,随大溜学《颜勤礼碑》,后来改学《自书告身》,这样挨过了两年多,学得很苦却收获平平。再后来,改学《张黑女墓志》,楷书才有了起色。于是才知道,此前的苦,实在是违背了性情。中专这四年时间,是我人生的一个重要转折。上初中时我数理化成绩很突出,如果当时去了宣州中学,后来的专业方向一定是理科,书法可能就只是一个爱好了。那几年里,给我帮助最大的是五河的阚开立先生。直到我考入中国美术学院之前,我们都只是通信而未曾谋面。信里也并不怎么谈书法,偶尔谈及也不具体。除此之外,我当时没有老师,现在想想,倒也值得庆幸,至少在学书之初,我没有受到时人的干扰,也没有养成某些习气。1996年中专毕业后的两三年里,为生计所迫,书法时断时续。记得当时租了间很小的房子,没有桌子,就把毡子铺在床上,跪在地上写《石门颂》,颇有点近似古人的书写状态。那几年写的最多的是汉隶,无论知名不知名的,只要我能见到的汉代碑刻(除了《华山碑》),基本都摹了一遍。行草方面,考前学过《圣教》、《兰亭》和《蜀素帖》,写得杂,也不深入。还是到了美院之后,自毁“功力”,一切从头开始,才真正有了点体会。不过在美院的几年中,我还是有一点坚持,时常提醒自己不要迷失在名校的光环之中,并始终留心所在群体自身的问题,取一个旁观者的“立场”,这一点我到现在仍然保持,自觉颇有收益。美院这四年,学习进度基本随着课程安排,行书学宋四家,尤其是米芾和苏东坡,课外我又花了一年时间专攻苏字。之后学《书谱》,再后学《大观帖》,也私下写过一段倪元璐,并且都一一做过仿作。这些都只是过程,都是在不断的变化中寻求深入,并思考和寻找自我。然后写到二王手札,才感觉二王确实比别人要高明,才想着要在这一块土地安个家。此后再涉足一些刻帖和《苦笋帖》、《古诗四帖》等,面目或小有变化,亦不离故土。

樊:从杭州到成都,环境的改变(从江浙书风到巴蜀书风)会对您的书法取向有所改变吗?

王:一个人的风格取向,应该是相对独立、相对自主、相对稳定的,我不否认地域对书风存在一定的影响,却很不赞成把地域和书风之间做一个必然的联系。书风的养成,更大程度取决于取法(择帖)和师承,前者决定基本风格类型,后者决定审美取向和笔法特征。而地域的影响,如果不是师承起作用,其力量实在是很微弱的。从杭州到成都,对我来说,改变最大的是人群而不是地域,是我个人的心理而不是所接触到的观念和书风。四川书协给了我很多的帮助,但这并不能改变我对这一城市和人群的陌生,并不能缩短我和老朋友们的距离。以往在杭州的朋友,都说我有点孤傲,有点书生气,而现在这些痕迹就少了,更多的是平和。一个人的时候太多,我自知这状态其实有点颓废。书法江湖网上的《我这两年》,是我孤独的记录。现在,来成都的时间长了,熟悉的人也稍微多一点,而孤独却渐渐成为一种习惯……这样的状态,让我常怀恋过往,情绪敏感,容易感动也容易受伤。如果硬要影射到书法上的取舍,我想应是少了一些对于新奇的欲望,更乐于体会内在的激荡。

樊:您今后在创作上有何新的打算?毕竟您还年轻,会不会出现大的风格调整?

王:我不喜欢畅想未来,更乐意做的工作是回顾和修正过去,发现以前的问题,不断完善,也就自然进步了。现在的人们总是向前看的太多,而忘记了回头审视过去。这样很容易撞见新奇,但却往往迷失故我。今后在大的风格上调整应该不会。我并没有刻意的风格追求,也就不会有刻意的风格坚持,我想风格的养成应该是一个自然而然的过程。一个人的风格选择看的不是年龄,而是艺术观念的自主,这一选择应该听凭内心的呼唤,为外人改变和为外人坚持,都与本心无关。我们现在看王羲之、颜真卿的风格,都是一个自然形成的过程,早年有了苗头,但并没有太明确的个性,然后不断修正、完善,一路走来,且行且住,随性自然。回头看去,晚年早年,总有一个必然的联系。其间如果出现断裂,必是可怕的。

樊:您毕业后,凭自己的实力迅速得到社会的认可,今年又当选四川省书协理事,专业之外的社会活动会对您的书法有影响吗?您是怎样处理的?

王:其实个人的力量实在是很微薄,实力只是一方面,更重要的因素来自周围的关注、帮助和提携。在杭州、成都有很多的老师和朋友,给予了我无私的帮助,这是我的幸运。我不想到处表达我的感激,我想这种感情更多的流露不应该是通过语言。社会活动,我很不擅长,但人既属于社会,活动终不可避免。生活中的每个人,其实都是趋利而避害的,个中差别,只在各自对于利害的不同界定,一个人能走多远,很大程度上取决于这样的利害界定。我把社会活动分为两种:一种是积极的,对专业有益的,比如一些展览、教学、朋友之间的讨论交流等,只要方便,可以多参与;另一种是于专业无益的,甚至有害,比如走穴、人事纠葛等,我的态度是,能离多远就离多远。

樊:我采访张羽翔和汪永江时,他们都表示非常喜欢书法教师这个角色,您对自己的职业是否满意?最大的愿望是什么?

王:作为职业,我觉得没有什么比做教师更适合我。我爸是个小学教师,也是我的启蒙老师,他17岁的时候在村里办了个小学,从那之后就没有离开过他的岗位,从他的身上,我看到成就一件作品和成就一种人生的差别。教学不同于面对一本字帖、一件作品,而是一个互动的过程,有交流、有要求,所谓“教学相长”这绝不是一句空话,不能“相长”的教学,多少是有些问题的。学院的环境,一方面比较自由宽松,另一方面,学院、学生都会对你有要求和期待,这正是我所向往的心态平和、处事简单、专业有所追求的生活。在教师之外,其实还有一种角色更吸引我,就是做学生,可惜这只能是自己的一个角色选择,而不能成为职业。最大的愿望?以前有,现在倒没怎么想过。我这几年里得到一个看法—小目标最好明确一点,大目标越模糊越好,大目标太明确,心态就容易糟糕。所以说到最大的愿望,真的很模糊。

樊:您一手魏晋书风征服了大家,可以谈谈您学术上的研究方向吗?

王:学术这个词,感觉有点沉重,当代有学术的人太少了,我更是连边都没有沾上。我只是喜欢想点问题,不迷信成说。但只是想,偶尔在朋友间说说,多半不形成文字。我觉得书法上的很多问题,想想就好,不一定要付诸文字。我的思维不严密,又太过于跳跃,一旦付诸文字,总是不得要领,最后往往修饰得失真,已非本意。

樊:在二王一系的作者中,普遍存在着放大的尴尬,要么只写小字,要么就把大字弄成了明清调。能写大,又不失二王的气息的,现在还真不多。您在写大字的时候,那种味道是怎样得来的?

王:重要的是,我不把明清作为参考,而把他们作为敌人。我也曾经临摹过明清的作品,后来觉得不对,就换了个思维角度—把二王当作老师,而把明清就只当作 “同学”,他们的作品是一种存在,我们可以有另一种探索。有这样的想法面对明清,实在是轻松多了。不过我说的只是一个宽泛的角色选择,与优劣高下无关。我在本科毕业前,基本上也不写大字,到成都之后才开始写。这时候在小字上下的工夫就很管用,大小之间,不同毕竟是少部分,更多的还是相同。涉及具体的操作,主要就是笔法的转换,人的生理局限是个大麻烦,要花很多精力去克服和适应。工具也很重要,但不是大问题,自己挑顺手的就行,我现在用的八尺太厚太松,也不顺手,现在的材料都是这么敷衍,也只有先凑合着用。

樊:魏晋时期人的行为方式很少受儒家的影响,崇尚玄学,崇尚精神的自由与洒脱,后世从儒家中庸的角度去理解二王,您觉得会不会产生误读?

王:误读是必然的,也是无所不在的。正是历史的误读,在不自觉中成就了艺术的多元和风格的变换。魏晋士人崇尚玄学,并不是完全不受儒家的影响,玄学本就是儒道结合的产物,不过是相比之下“更尚玄虚”罢了。其言谈所本,是所谓三玄的《老子》、《庄子》、《周易》,在后世的艺术界,依旧影响深远,甚于儒学—但历代从没有中断过“误读”。现在的我们都是白话而西化了的知识结构,儒学、玄学都与之沾不上边,传统学术的根基薄弱得可怜,误读的程度当然就会更大—这会让我们的误读偏离到何处?不能不说这是个危机。但与此同时,我们却有着更为广阔的“大艺术”的视野,面临着书法从实用的彻底脱离,面对西方现代艺术观念的冲击,这会给误读带来很多很丰富的新内容,虽然使误读程度加大,却也不失为一个机遇。笔墨当随时代,对于误读,羞羞答答和肆无忌惮一样不可取。一方面,对于新的艺术观念要积极利用;另一方面,由于传统语境的缺失,对于传统经典的进入,就需要更大的决心和毅力。我想,传统的进入永远是第一位的,只有首先保障笔下之墨是“书法”,才有可能让“新”为我们所用,而不是放任自流,让我们被“新”带走,不知去处。

樊:对于当代在工具、材料、形式甚至行为、装置等多方面的尝试,您认为是不是书法的异化?

王:我认为异不异化书法,并不在于这些。问题的根本还是对书法认识的深度。材料、工具、形式方面,讲究一点是应该的,这也是艺术的自觉。一个不知道书法为何物的庸俗的写手,给他用王羲之用的鼠须笔,用写《兰亭序》的茧纸,他也照样有异化书法的能力和魄力。褚遂良以锥画沙,释怀素蕉叶题诗,材料够现代吧?甚至王羲之在夫人身上比画的“行为”,怀素“夏云多奇峰”、“飞鸟出林”、“惊蛇入草”的“观念”,谁异化了书法?有益的尝试其出发点必不在“出新”,不过是出于自我表达的特殊需要,而不得不选择某类型的工具、材料,不得不采取某种形式和手段。在这一过程中的选择和淘汰就要看书家自身对于“书法”的认识和把握。至于挖空心思的为出新而出新,不过是哗众取宠的心理作怪—不异化书法?我费那么大劲儿做什么?

樊:作为年轻人,除了书法之外,您还有哪些爱好?

王:以前爱好很多,现在渐渐少了,起初是条件、环境的不方便,时间一久也就淡了。比如以前喜欢踢球,现在没的踢了,看世界杯偶尔缺几场也并不在意。现在最大的爱好是听音乐,我对音乐的选择很严肃,因为在我看来,音乐有在不知不觉中改变人们气质和性情的魔力。中国古典的我比较少听,这可能让很多人意外,我确实没有那么传统。我听的多是西方的,尤以摇滚和交响乐为多,最喜欢两者结合的作品。我也喜欢唱歌,但这两者之间却没有太多相通关系,因为听的,都是我没法唱的,唱歌就只能唱国内摇滚,和一些不太流行的流行歌,喜欢唱高音,高到上不去为止。喜欢骑车,有时会骑车去野外,看熟悉又陌生的村庄,有种回到老家的错觉,很享受。

樊:您觉得未来的传媒会是一种什么格局,网络会扮演什么角色?

王:我不敢对未来有什么预测。对于媒体,我只有自我的坚持—学术不能沦为广告,约稿不能成为有偿交换。我对于传统媒体不是很了解,偶尔看到某些报刊,广告漫天飞,却还是动不动要书家出作品、出钱买版面,我不能理解。我想在信息越来越发达,越来越多元化的今天,谁把商业和学术的关系处理得更干净,谁就可以赢得更多的学术支持。网络在某种程度上,已经开始对传统媒体清理门户,传统媒体要生存,就要发挥自身的长处,刊发的论文、作品,如果没有一定的学术高度、没有一定的权威性,我真不知道它的优势还怎么体现。

评论(0)