现代书画艺术界有一位“臭”名远扬的“极端分子”——邓散木。为什么要这么说呢?有三事可以证之。其一,邓氏名铁,号钝铁,而当时书画界以“铁”作为字号的名家有好几位,且效仿者日增。邓氏甚为反感,改取“粪翁”为号,颜其居为“厕简楼”,并有“逐臭之夫”、“粪土之墙,不可圬”、“遗臭万年”等印以述怀明志。一次,国民党某高官欲出巨资请邓氏为其亡母写墓志,但要求邓氏署名不可写“粪翁”。邓氏一口回绝:“我虽然穷,但我宁可灶冷。要我改署名,办不到!”

图/邓散木篆刻作品

其二,邓氏斋名除“厕简楼”外,还有一个一般人都很忌讳、令人目瞪口呆的名字——三长两短斋。按《现代汉语词典》的解释,“三长两短”指意外的灾祸、事故,特指人的死亡。而邓氏却另有所指:“三长”指他擅长篆刻、做诗和书法,“两短”指他欠缺的绘画和填词。

其三,上世纪30年代,邓氏在南京举办个人展览时见到了徐悲鸿,两人一见如故,相约到酒楼一叙。二人都是性情中人,酒过三巡,便大骂政府的腐败,越喝骂得越起劲,越起劲喝得越多……吓得周围食客纷纷撤离。其实“粪翁”走“极端”的事还有许多,说起来难免会让人有故作惊世骇俗、故作与众不同的感觉。也许他本人也察觉到了,故在1957年以《六十自讼》诗自解:“谐俗病未能,诡谲颇自逞。行年当六十,去姓字以粪。非敢求惊人,聊以托孤愤。其时哗众口,谓我有畸行。吁嗟吾何言,矫往失其正。”

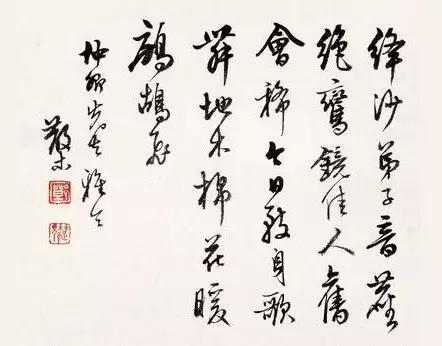

图/邓散木书作

从以上所述可知,邓散木是一个耿介、正直的性情中人,也是一个肯于自嘲的个性潇洒的人,有魏晋文人士大夫之风。这些品质滋养了他的艺术,也使得艺术在他这里再一次焕发出夺目的光华。

我们这里欣赏到的是邓散木书写的一件行草书轴。此轴为纸本,纵65厘米,横32厘米,为朵云轩藏品。

邓散木书作

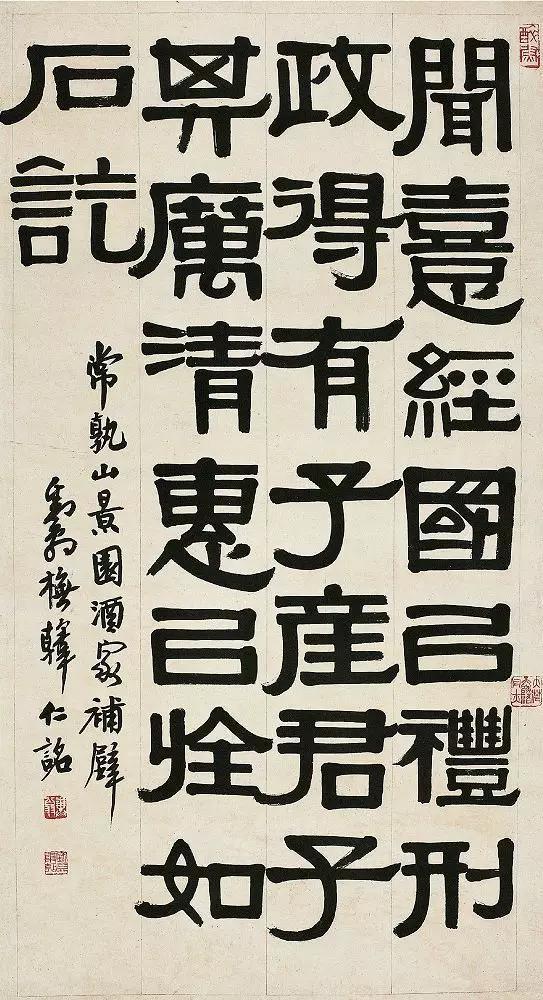

应该说,邓散木在现代是以篆刻著称的,是篆刻家赵石的得意门生。当时印坛有“北齐南邓”之说,“齐”指齐白石,“邓”即指邓散木。邓散木书法得著名学者、书法家萧蜕亲炙。萧蜕博通经史,尤精于文字学;书法四体皆工,大篆尤见功力。萧蜕较康有为生年晚了五年,正赶上碑帖对抗的剧烈时期,然而他能以辩证的眼光看待这个问题。

他说:“……学者通其意,则南北一家。否则学魏为伪体,学唐为匠体,无有是处。”萧蜕的观点对邓散木的影响是很大的。他亦工四体书。其篆书由《峄山碑》上溯钟鼎、甲骨,沉雄中透出古拙气;楷书取法晋唐,精严中可见逸气;隶书广取汉碑精髓,得圆润飞动之势;行草书宗法“二王”,旁及晚明诸家,最能代表邓氏的书法水平。

从邓散木的这件行草书轴来看,他的行草基本上是帖的面目,确切地说,是沿袭了“二王”一脉风格,没有多少碑体气息的渗入。由此可见,他对碑帖态度的不离不弃,实质上是主张各有各的发展空间,还没有明确地意识到碑帖融合的必要和出路所在。那么他对帖的深入程度和出新情况又是怎样的呢?和同一时期的书法家沈尹默相比,二人在“二王”一路的继承上可谓不分伯仲、各有千秋。沈氏倡导在笔法、笔势上贴近传统,而不主张模拟结构;邓散木则较为注重视觉结构和内在气息的传达,不主张打破历史的美感风范。

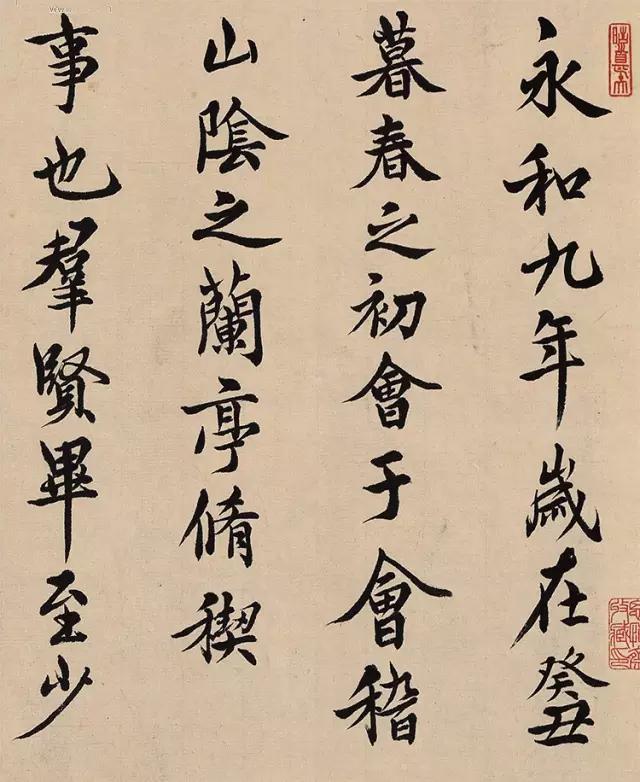

图/邓散木临《兰亭序》

事实上,我们从邓散木的言行举止也能感到他对精神解放和个性自由的强烈追求。从他的这件行草书轴来看,他基本上实现了对“二王”乃至晋人风韵的回归,给人以优游恬适、潇洒超迈的审美感受。但细审作品,我们又能看到,邓散木并没有完全因循“二王”的衣钵,而是体现出了自己的个性——线条趋于险峭,结体向纵向伸展,增加了墨色的对比,强化了书写的节奏感,而“二王”笔下时时闪现的章草意味在这里已淡化到难以寻找。

但是,正如梅墨生先生所指出的,邓散木作为一代名家够得上古典风格的功力派代表,遗憾之处是没有取得突破性的成就。像这件作品中所表现出来的与沈尹默和“二王”的差异,也是属于辨认孪生兄弟的那种,不细看细比是难以得出确定的结论的。

评论(0)